মেহেরপুর জেলা

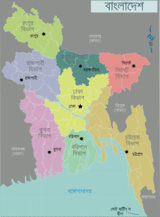

মেহেরপুর জেলা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের খুলনা বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল।মুক্তিযুদ্ধের সময় মেহেরপুরে পাকিস্তান বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংঘটিত বেশ কিছু প্রাথমিক যুদ্ধের সাক্ষী। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের সর্বপ্রথম কমান্ড, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় কমান্ড গঠিত হয়েছিল পাশের চুয়াডাঙ্গা মহকুমা শহরে । ৪নং ইপিআর প্রধান মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং ডাঃ আসহাব-উল-হক জোয়ার্দ্দার একই দিন সকাল ৯:৩০ এ চুয়াডাঙ্গা শহরের বড় বাজার চৌরাস্তার মোড়ে সর্বপ্রথম দখলদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যার পরিপেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর অঞ্চল প্রথম স্বাধীন বাংলার মুক্ত অঞ্চল হিসেবে আন্তপ্রকাশ ঘটে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বোদ্দনাথতলায় আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে অস্থায়ী সরকার গঠন করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করে । মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর মধ্যে মেহেরপুরে সম্মুখ যুদ্ধের কথা নথিভুক্ত আছে। ।

| মেহেরপুর | |

|---|---|

| জেলা | |

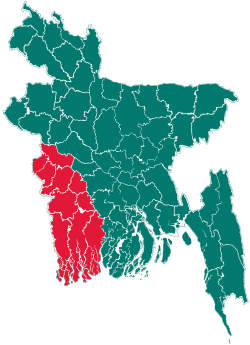

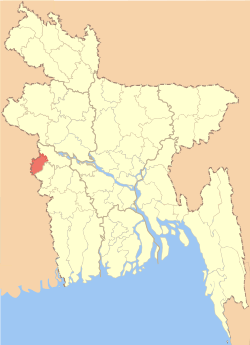

বাংলাদেশে মেহেরপুর জেলার অবস্থান | |

| স্থানাঙ্ক: ২৩°৪৫′ উত্তর ৮৮°৪২′ পূর্ব | |

| দেশ | |

| বিভাগ | খুলনা বিভাগ |

| জেলা হিসাবে স্বীকৃতি | ১৯৮৪ |

| সংসদীয় আসন | ২টি |

| আয়তন[1] | |

| • মোট | ৭৫১.৬২ কিমি২ (২৯০.২০ বর্গমাইল) |

| জনসংখ্যা (২০১১)[2] | |

| • মোট | ৬,৫৫,৩৯২ |

| • জনঘনত্ব | ৮৭০/কিমি২ (২৩০০/বর্গমাইল) |

| সাক্ষরতার হার | |

| • মোট | ৪৬.৩% |

| সময় অঞ্চল | বিএসটি (ইউটিসি+৬) |

| পোস্ট কোড | ৭১০০ |

| প্রশাসনিক বিভাগের কোড | ৪০ ৫৭ |

| ওয়েবসাইট | প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইট |

২৬শে ফেব্রুয়ারি,১৯৮৪ সালে কুষ্টিয়া থেকে পৃথক করে মেহেরপুরকে স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দেয়া হয়।

ইতিহাস

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মেহেরপুর, একপ্রাচীন জনপদ।তবে ঠিক কোনসময়ে অবিভক্ত নদীয়ার এই প্রাচীন জনপদ গড়ে ওঠে তা জানা যায়নি। জনশ্রুতি আছে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় এখানে জনপদ গড়ে ওঠে। কিন্তু এসম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পাওয়া যায় না।ঐতিহাসিক কুমুদনাথ মল্লিকের মতে, "কেহ কেহ এই স্থানটিকে মিহির-খনার বাসস্থান বলিয়াও নির্দেশ করেন এবং মিহিরের নাম হইতে মিহিরপুর, অপভ্রংশে মেহেরপুর কল্পনা করেন।" নামকরন সম্পর্কিত এ ধারণাটি অনুমান ও কল্পনানির্ভর। নামকরণ নিয়ে আরো একটি মতামত রয়েছে। ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মতে, ১৬শ শতাব্দীর একজন দরবেশ মেহের আলী শাহের নামে এ অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। জেলা পরিচয় প্রাপ্তির আগে প্রাচীন জনপদ মেহেরপুরের ছিল ভিন্ন পরিচয়। কখনো বাগোয়ান, কখনো রাজাপুর পরগণার অধীনে শাসিত হয়েছে মেহেরপুর। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানি লাভের ফলে মেহেরপুরও চলে যায় কোম্পানি শাসনে। স্থানীয় জমিদারের মদদে সংঘটিত নীলবিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ১৮০৩ সালে গাংনী থানাকে নদীয়া জেলা থেকে অবমুক্ত করে যশোর জেলার সাথে যুক্ত করা হয়।

খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীতে স্বনামধন্য ও খ্যাতিমান ভৌগালিক মিঃ টলেমির মানচিত্র গঙ্গা নদীর অববাহিকায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষুদ্র দ্বীপাঞ্চলকে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর অঞ্চল বলে মনে করা হয়। গঙ্গা অথবা বৃহত্তম কোন জলাময় স্থানের বুকে তিল তিল করে জেগে উঠা এক উর্বর দ্বীপাঞ্চলে দক্ষিণ বঙ্গ থেকে পুন্ডা বা পোদ জাতি অথবা পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে বিভিন্ন ধর্মের বর্ণের জাতির কিছু কিছু লোক চাষাবাদ অথবা প্রচুর মাছ সংগ্রহের আশায় এ অঞ্চলে আগমন করে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

২য় শতাব্দীর শেষ পযর্ন্ত এবং ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমার্থে পূর্ব বাংলার সমতট ও পশ্চিম বাংলায় পুস্কারণ রাজ্য অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত শাসনামলে এ অঞ্চলের কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাস সম্পর্কে শত চেষ্টা করেও কিছুই জানা যায়নি। বাংলাদেশে সমতট, বঙ্গ ও গৌড় এই তিন রাজ্যের শাসনামলে মেহেরপুর অঞ্চল কোন সময়ে সমতট আবার কখনো গৌড়ের শাসনাধীন ছিল। তবে এই তিনটি রাজ্যের সঠিক পরিধি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ একমত হতে পারেননি বলে যদ্দুর জানা যায়। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পযর্ন্ত মেহেরপুর কোন রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ৬০৬ সালে রাজা শশাঙ্কর রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলাদেশে ভ্রমণ করে যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তা থেকে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া যায় যে তৎকালীন বঙ্গ রাজ্য (১) কামরূপ (২) পুষ্পবর্দ্ধন (৩) কর্ণ সুবর্ণ (৪) সমতট ও (৫) তাম্র লিপি এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। মেহেরপুর অঞ্চল সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনুমান করা হয়।

এছাড়া অনুমান করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, শশাঙ্ক রাজ্যের রাজধানীর ৭০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত মেহেরপুর জনপদ তার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য আভ্যন্তরীণ কলহে ও বিবাদে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যের পর সম্ভবত ৬৪২ সালের দিকে মেহেরপুর কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর প্রায় একশত বছরকাল যাবৎ বাংলায় চরম অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। সেই সময় কোন রাজাধিরাজ কোন অঞ্চলে তাদের শাসনভার বজায় রেখেছিলেন তা আজও পুরোপুরি অমানিশায় আবৃত। অস্টম শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সময় অনুমান করা হয় মেহেরপুর পাল রাজত্বের শাসনাধীন ছিল এবং পাল রাজত্বের অবসান কাল অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষ পযর্ন্ত এ অঞ্চল পাল রাজ্যভুক্ত ছিল।

লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে ১২০৩ মতান্তরে ১২০৪ সালে বিহার থেকে ঝাড়খন্ডের পথে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী নামক একজন তুর্কী মুসলিম অসীম সাহসী সেনাপতি মাত্র ১৮জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়া দখল করেছিলেন। বখতিয়ারের পিছনে যে বিরাট সেনাবাহিনী ছিল তাদের মধ্যে মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী তার সঙ্গে দ্রুত আসতে সক্ষম হয়। অবশ্য বখতিয়ারের নদীয়া দখলের চল্লিশ বছর পর মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত ’’তবাকাত-ই-নাসিরী’’ গ্রন্থে উল্লেখ্ করা আছে যে, মাত্র আঠার জন অশ্বারোহী সৈন্য নদীয়া নগরীতে প্রবেশ করলে তাদেরকে তুর্কী অশ্ববিক্রেতা মনে করে কেউ বাধাদান করেনি। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় লক্ষণ সেন বার্ধক্যজনিত কারণে রাজকার্যে অবহেলা, অমাত্যবর্গ ও রাজমহিষীর নানা ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতিতে সম্ভবত রাস্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল করে ফেলে। যার দরুন তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ও সাহস লক্ষণ সেনের ছিল না।

খিলজী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়েই আক্রমণ করেন। যে সময় ’রায় লছমণিয়া সকল কার্যাদি সমাপনে খাদ্য ভক্ষণে বসেছিলেন। তিনি যখন মুসলমান আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পুত্র, মহিলা, ধনরত্ন ,সম্পদ, দাসদাসী ও অন্যান্য সকল কিছু পরিত্যাগ করে অন্তঃপুরের দুয়ার দিয়ে নৌকাপথে পলায়ন করেন। বখতিয়ার খিলজী নদীয়া দখল করে গৌড়ে গমন করেছিলেন। বখতিয়ারের নদীয়া বিজয় এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হিসাবে ধরলেও সেই সময় মুসলিম শাসন কোন স্থায়ীত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তার নদীয়া বিজয়ের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর মুর্গীস উদ্দীন উজবুক পুনরায় নদীয়া দখল করেন। নদীয়ায় বাংলার প্রথম মুসলমান শাসনের যে সূত্রপাত হয় তাহা প্রায় ছয়শত বছর দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি হিন্দুরাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বের পতনের পর তার রাজধানী নদীয়াতে যে সব মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তারই ক্রমবিকাশ ঘটে সমগ্র বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস। ১২০৩ অথবা ১২০৪ সাল থেকে ১৭৬৫ সালের বৃটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ পর্যন্ত ৫৬১ বৎসরের মধ্যে মোট ৭৬ জন সুবাদার, নাজিম, রাজা ও নবাব বাংলা শাসন করে গেছেন। তাদের সকলের শাসনের সময় মেহেরপুর অন্তর্গত ছিল। এই শাসকদের এগার জন সুবাদার ঘোরী ও খিলজী মুসলিম সুলতানদের মনোনীত ছিল, ছাবিবশ জন স্বাধীন শাসনকর্তা অবশ্য এঁদের মধ্যে শেরশাহের আমলের শাসকগণও ছিলেন। অবশিষ্ট চৌত্রিশ জন মোগল সম্রাটদের পছন্দমত। পাঁচজন স্বাধীন রাজার মধ্যে রাজা গণেশ, জালাল উদ্দিন (যদু), শামসদ্দীন আহমেদ শাহ রয়েছেন। এই পাঁচজন এবং রাজা তোডরমল ও রাজা মানসিংহ বাদে প্রায় সকলেই আফগান, তুর্কী, ইরানী ও মোগল বংশের ছিলেন। গৌড়ের রাজা গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের সময় ১৩৮৯ থেকে ১৪০৯ সাল গৌড়ের সকল প্রকার রাজত্ব ও শাসন ব্যবস্থার কর্মকর্তা ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার রাজা কংস বা গণেশ গৌড় দখল করে স্বাধীন রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। গণেশের পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র যদু যিনি মুসলিম নাম ধারন করে মোঃ জালালউদ্দীন গৌড়ের সিংহাসন পরিচালনা করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র সুলতান শামসউদ্দীন আহমদ শাহ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার পান। মূলতঃ এই সময় থেকেই এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার কার্য ব্যাপকহারে শুরু হয়। শামসউদ্দীন আহমদ শাহকে নির্মমভাবে হত্যা করে ইখতিয়ার শাহী বংশের নাসির উদ্দীন মহাম্মদ শাহ গৌড় সিংহাসন দখল করেন। সুলতানী আমলে মেহেরপুর একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী অঞ্চল ছিল বলে জানা যায়। চৌদ্দ শতাব্দীতে মেহেরপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বেশ কিছু আউলিয়া দরবেশ এখানে আগমন করেন।

মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে মেহেরপুরের বাগোয়ানের ভবানন্দ মজুমদার (তার বাল্য নাম দুর্গাদাশ সমাদ্দার) এক বিশাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা ’’নদীয়া রাজবংশ নামে’’ প্রতিষ্ঠালাভ করে। নদীয়া রাজবংশ যে অঞ্চল নিয়ে জমিদারী কায়েম করে রাজ্য গড়ে তোলেন তা ’’নদীয়া’’ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সময় নদীয়া রাজ্যের জমিদারী এলাকা ছিল ৩,১৫১ বর্গ মাইল। নদীয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার হুগলীর শাসনকর্তা শাহ ইসমাইল সাহেবের বদন্যতায় তিনি কানুনগো পদ লাভ করতে সক্ষম হন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রতাপাদিত্যের সাথে যুদ্ধে মীরজা নাথান ও রাজা মানসিংহকে সাহায্য করার ফলশ্রুতিতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হতে ’’ভবানন্দ মজুমদার’’ উপাধি ও জায়গীর লাভ করতে সক্ষম হন। তার জমিদারীর রাজ্য ছিল লেপা, মহৎপুর, মারূপদহ, সুলতানপুর, কাসিমপুর, নদীয়া নিয়ে মোট ১৪টি পরগণা। দুর্গাদাস সমাদ্দার তার পিতৃ জমিদারী তার ভাই জগদীসকে কুড়ুলগাছি, হরিবলস্নভকে ফতেহপুর, টুবুদ্ধিকে পাটিক বাড়ী প্রদান করেন। তিনি নিজের দায়িত্বে রাখেন বল্লভপুর পরগণা। ভবান্দ মজুমদারের রাজ বংশের রাজা রাঘব রায় মাটিয়ার থেকে কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন বলে জানা যায়। আর এই প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, রাজা রাঘবের পুত্র মহারাজা রুদ্র এই স্থানটির নাম রাখেন কৃষ্ণনগর। পরবর্তীতে এই কৃষ্ণনগর নদীয়া জেলার রাজধানীতে রূপলাভ করে।

১৭১০ সালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার গদীনসীন হন। এই নদীয়ার অন্যতম অঞ্চল ছিল মেহেরপুর এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনাধীনে মেহেরপুর দীর্ঘদিন শাসিত হয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যথাযথ সময়ে নদীয়ার প্রচলিত খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় নবাব আলীবর্দী খান তাকে গ্রেফতার করেন। ১৭৫০ সালের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মেহেরপুর শহর ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত হলেও তৎকালীন সময়েই এখানে জনবসতি গড়ে উঠেনি। কেননা, ১৭৫০ সালে মোগল শাসনের অধীন নবাবদের শাসনাধীনে ছিল। ১৭৫০ সালে বাংলার সুবাদার আলীবর্দী খাঁ মেহেরপুরের বাগোয়ান গ্রামে নদীপথে আসতেন শিকার করতে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ফলে তিনি পরিষদসহ রাজু গোঁসাই নামীয় জনৈকা এক অখ্যাত বিধবা গোয়ালা রমনীর আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হন। নবাব আলীবর্দী খাঁ আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে ভৈরব নদীর পূর্ব তীরস্থ সমগ্র বাগোয়ান মৌজা উক্ত মহিলাকে দান করেন মর্মে কথিতআছে। রাজু গোসাই মহিলার বহু গরু ছিল। আর এই কারণে গোচারণের জন্যই বাগোয়ানের সমগ্র এলাকা তথা মেহেরপুর প্রদান করেন। তাহলে দেখা যায় সপ্তদশ শতকেও মেহেরপুর গোচারণ ভূমি ছিল। এখানে তেমন জনপদ গড়ে ওঠেনি।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পযর্ন্ত রাজা গোয়ালা চৌধুরী নদীয়া সদর কৃষ্ণনগর থেকে সরাসরি মেহেরপুর পযর্ন্ত সড়ক নির্মাণ করেছিলেন। এই সড়ক নির্মাণেই মেহেরপুরের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। বর্গী দস্যূরা মেহেরপুর আক্রমণ করে বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো। বর্গীদের অত্যাচার থেকে আত্নরক্ষার জন্য গোয়ালা চৌধুরীর বংশধররা ভূগর্ভে ইট দিয়ে গোপন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করেন ও সমগ্র এলাকাকে ঘিরে পরীখা খনন করেন। মেহেরপুর পৌরসভার দক্ষিণে সেই ভূগর্ভস্থ আশ্রয় কক্ষে তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া গেছে। এর বিলীয়মান বেশ কিছু বৃহত্তর তেঁতুল বৃক্ষ ঐ স্থানে ছিল। যে গাছ থেকে বর্গীদের আক্রমণ লক্ষ করে জনসাধারণকে সতর্ক দেয়া হতো। রাজ্য গোয়ালা চৌধুরী শেষ পযর্ন্ত ইতিহাস কুখ্যাত বর্গী দস্যু নেতা রঘুজী ভোসলার সাথে যুদ্ধে সপরিবাবে নির্মমভাবে নিহত হন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে সিরাজউদ্দৌল্লার সংগে ইংরেজদের যুদ্ধে মিরজাফরের বেইমানীতে রবার্ট ক্লাইভ জয়লাভ করায় বাংলার স্বাধীনতা অস্ত যায়। সেই প্রহসনের যুদ্ধে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্লাইভের পক্ষে সমর্থন করায় মিঃ ক্লাইভ যুদ্ধে জয়লাভ করে কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজেন্দ্র বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সালে কৌশলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করতে সমর্থ হয়। এ সময় হতেই নদীয়া তথা মেহেরপুর ইংরেজদের শাসনাধীনে চলে যায়। ১৭৯৬ সালে নদীয়া ও যশোরের সীমানা নির্দিষ্ট হলেও পরবর্তীতে তা কয়েকবার পরিবর্তন হয়। যশোরের সংগে নদীয়া তথা কুষ্টিয়া ও মেহেরপুরের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ১৮৫৪ অথবা ১৮৫৭ সালে মেহেরপুর মুহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিভক্ত নদীয়ার মহকুমা ছিল পাঁচটি যথা- কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর। মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পর মেহেরপুরে ৫ টি থানা অন্তভূর্ক্ত হয় যথা-করিমপুর, গাংনী, তেহট্র, চাপড়া ও মেহেরপুর সদর। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ে করিমপুর,তেহট্র ও চাপড়া ভারতে অন্তভূর্ক্ত হয়, শুধুমাত্র গাংনী ও মেহেরপুর সদর নিয়ে মেহেরপুর মহকুমা গঠিত হয়।

১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর পূর্নাংগ জেলার মর্যাদা লাভ করেন। ২০০০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর সদর উপজেলা বিভক্ত হয়ে মুজিবনগর উপজেলার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় তিনটি উপজেলা রয়েছে।

ভৌগোলিক সীমানা

মেহেরপুর জেলা ২৩.৪৪° থেকে ২৩.৫৯° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৩৪° থেকে ৮৮.৫৩° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের উচুতম জেলা গুলোর একটি হচ্ছে এ জেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর গড় উচ্চতা ২১ মিটার। এটি বাংলাদেশের পশ্চিমাংশের সীমান্তবর্তী জেলা। এ জেলার উত্তরে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলা ও পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); দক্ষিণে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা , দামুড়হুদা উপজেলা ও পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); পূর্বে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলা , চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলা , পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। মেহেরপুরের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রায় ৬০ কিলোমিটার ভারতীয় সীমান্ত রয়েছে।

প্রশাসনিক এলাকাসমূহ

দেশভাগের পূর্বে মেহেরপুর ভারতের নদীয়া জেলার অংশ ছিল। মেহেরপুর জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পায় ১৯৮৪ সালে। বর্তমানে এ জেলায় ৩টি উপজেলা, ১৮টি ইউনিয়ন, ১৮০টি মৌজা, ২৮৫টি গ্রাম, ২টি পৌরসভা, ১৮টি ওয়ার্ড এবং ১০০টি মহল্লা রয়েছে।

উপজেলা

পৌরসভা

- মেহেরপুর পৌরসভা

- গাংনী পৌরসভা

মেহেরপুর শহরের আয়তন ১৫.৯২ বর্গ কি.মি.। ষোলশ শতাব্দীর শুরুতে এ শহরের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৬০ সালে এটি মিউনিসিপ্যালিটির মর্যাদা পায়।

যোগাযোগব্যবস্থা

পূর্বে নদীপথে চলাচল থাকলেও বর্তমানে নদীগুলোর মৃতাবস্থায় তা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে সড়কপথে সারাদেশের সাথে সংযুক্ত ।

অর্থনীতি

কৃষি নির্ভর

কৃষি

এসব জমিতে ধান, গম, পাট, ভুট্টা,তামাক, পিঁঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ডাল, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ জেলায় বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন আম, কলা, কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ জেলার সুস্বাদু আমের সুনাম রয়েছে।

জলবায়ু

এ জেলার গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.১° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.২° সেলসিয়াস। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৬৭ মি.মি।

শিক্ষা

মেহেরপুর জেলার সাক্ষরতার হার ৫৩.৬ শতাংশ।নারীদের ক্ষেত্রে এ হার ৫১ শতাংশ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৬.২ শতাংশ। মেহেরপুরে সরকারি কলেজ রয়েছে ৪টি, বেসরকারি কলেজ ১২টি, কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র ৬টি, কলেজিয়েট স্কুল ৫টি, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ৩টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১৪টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৯৬টি, নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭টি এবং মাদ্রাসার সংখ্যা ৬০টি।

মেহেরপুরে পাঁচটি সরকারী কলেজ রয়েছে। এগুলো হলো:

- মেহেরপুর সরকারি কলেজ

- মেহেরপুর সরকারি পলিটেকনিকেল স্কুল এন্ড কলেজ

- মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ

- মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ

- গাংনী সরকারি কলেজ।

এছাড়াও রয়েছে

- মেহেরপুর পৌর ডিগ্রী কলেজ

- মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়

- মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ

উল্লেখযোগ্য স্কুল হল:

- মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

- দারিয়াপুর মাধ্যামিক বিদ্যালয়

- বাগোয়ান মাধ্যামিক বিদ্যালয়

ভাষা ও সংস্কৃতি

মেহেরপুর জেলা অবিভক্ত নদীয়া জেলার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী একটি জেলা। নদীয়া জেলা অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল। মেহেরপুর জেলার ভাষা ও লোক সংস্কৃতির কিছু উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মেহেরপুরের লোকসংস্কৃতি

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কুষ্টিয়ার লালন শাহের লালনগীতির ব্যাপক চর্চার প্রভাব মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া মেহেরপুরের লোক-সংস্কৃতি, বাউলগীতি, আঞ্চলিক গীতি, নাট্যচর্চা, ভাসানগান ও মানিকপীরের গান উল্লেখযোগ্য।

মেহেরপুর নদীয়ার প্রাচীন জনপদ হওয়ায় এখানে লোকসংস্কৃতি বা গ্রামীণ সংস্কৃতি বিভিন্নভাবে চর্চার মাধ্যমে ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। বাঙালীর সমাজ জীবনে নানা উৎসব আয়োজনে নানা ধরনের গীত, কবিগান, ভাবগান, পুঁথিপাঠ, মেঠো গান, মানসার গান, ভাসান গান, ছেলে নাচানো গান, মানিকপীরের গান, বোলান গান, অষ্টগান, গাজীর গীত ও কৃষ্ণগান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোক সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব ও এক শ্রেণীর প্রভাবশালী সমাজপতিদের বিদ্রুপান্তক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করলেও বহুকাল ধরেই লোকসংস্কৃতি মেহেরপুরের সমাজজীবনে নানাভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

- বাউলগীতিঃ

বৃহত্তর কুষ্টিয়ার অঞ্চল হিসেবে মেহেরপুরে কুষ্টিয়ার বাউল সম্রাট লালন শাহের প্রভাবে হাজারো বাউল অনুরাগী ও বাউল শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছে। তারা মানবধর্মের কথা বলেন এবং দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। বাউলগণ দেহতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মরমী গানের মাধ্যমে মানুষকে অতিন্দ্রীয়লোকে বিচরণ করাতে সক্ষম হন। মেহেরপুরে এখনো শত শত বাউল অনুরাগী তাদের ব্যক্তিজীবনে বাউল সঙ্গীত ও লালনের জীবনাদর্শ চর্চা অব্যাহত রেখেছেন।

- কলিমউদ্দিন শাহ এর আখড়াঃ

মেহেরপুরের ভৈরব নদের পশ্চিম তীরে যাদবপুরের গ্রামে জন্ম নেয়া কলিমউদ্দীন শাহ একজন বিখ্যাত বাউল সাধক। এ গ্রামে ১৪ বিঘা জমির উপর রয়েছে ‘কলিমউদ্দীন শাহের আখড়া’- যা এলাকায় ‘কালি ফকিরের আখড়া’ নামে পরিচিত। প্রতি বছর ১৪ই ভাদ্র, ২৭শে চৈত্র ও ৩০শে ফাল্গুন এ তিনটি দিবসে এখানে দেশ-বিদেশের বাউল ফকিরগণের সমাবেশ হয়। নিঃসন্তান অবস্থায় বাংলা ১৩৯১ সনের ২৭শে চৈত্র কলিমউদ্দীন শাহ ওরফে কালি ফকির মারা যান। তার নির্মিত এ আখড়ার কেন্দ্রস্থলেই তাকে সমাহিত করা হয়।

- মানিকপীরের গানঃ

মানিক পীর মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের গৃহস্থের নিকট সমভাবে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন।। মেহেরপুরের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যে মানিকপীরের গান এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত। মেহেরপুরের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে বুড়িপোতা ও পিরোজপুর ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে মানিকপীরের গানের বেশ প্রচলন রয়েছে। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে মানিকপীরের গান গেয়ে কেউ কেউ ভিক্ষা করে বেড়ায়। ভিক্ষার দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ১লা মাঘ একটি নির্দিষ্ট স্থানে রান্না করে তবারক হিসেবে বিলি করা হয়।

মেহেরপুর অঞ্চলে প্রচলিত মানিকপীরের গানের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলোঃ-

মানিকের নাম থাকলে বিপদ হবে না।

মানিকের নামে চাল-পয়সা যে করিবে দান

গাইলে হবে গরম্ন-বাছুর ক্ষেতে ফলবে ধান।’’

- ভাসান গানঃ

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে ভাসান গানের দল রয়েছে। এই গানের বৈশিষ্ট হলো- তিনটি পালা করে গায়করা গান গেয়ে থাকেন। জন্মপালা, বাঁচার পালা ও মৃত্যুপালা। মৃত্যুপালা হচ্ছে শ্রোতাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। শীতকালে বাড়ী বাড়ী ভাসান গানের আসর বরে থাকে। সারা রাত ধরে এ গানের আসর চলে থাকে। ভাসান গানের মধ্যে বেহুলা স্বামী বিয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বর্ণনা দেয়া হয়ে থাকে তা শ্রোতার মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে থাকে। ভাসান গানের কিছু্ অংশ এখানে তুলে ধরা হলোঃ-

আর কিছু দিন রাখবো ঘরে ধুলো খেলা দিয়ে।’’

- বিয়ের গানঃ

লোক সংস্কৃতির ভান্ডার অফুরন্ত। প্রতিনিয়ত এর উপাদান বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আধুনিকতার উষ্ণ আবেদনের প্রেক্ষিতে অতীতের অনেক লোকসংস্কৃতি হারিয়ে গেছে। তবে মেহেরপুরের গ্রামগুলোতে অশিক্ষিত মেয়েরা বিয়ের গানের শত শত পংক্তি অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারে। এ সমসত্ম গান তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেন। মেহেরপুরের গ্রামাঞ্চলের প্রচলিত বিয়ের গান, ঢেঁকি মোঙ্গলানোর গান, ক্ষীর খাওয়ানোর গান এখানে তুলে ধরা হলোঃ-

বিয়ের গানঃ

সেই নথ নাকে দিয়ে নাক ঘুরিয়ে নাচবো রে।’’

- ক্ষীর খাওয়ানার গানঃ

সেই না ক্ষীরোয়া খেতে গরমি লেগেছে।

- ঢেঁকি মংলানোর গানঃ

হিন্দু বিয়েতে এ ধরনের গানের প্রচলন আছে।মেহেরপুর এলাকায় প্রচলিত গানের একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলোঃ

ওরে মাছ এনেছে বড় রম্নই পাঁচ মেয়েতে কোটে

লাল মোলামের ঢেঁকি কুসুম কাঠের পোয়া

- শারী গানঃ

এই গান হচ্ছে কর্ম সংগীত। মেহেরপুর অঞ্চলে শারীগানের প্রভাব আজও বিদ্যমান। পাকা ঘরের জলছাদ পেটানো কিংবা কোন ভারী কাজের জোশ সৃষ্টির জন্য শারীগান গাওয়া হয়ে থাকে।

- জারী গানঃ

জারীগান মূলতঃ ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে সৃষ্টি। মেহেরপুর অঞ্চলে মহররমের সময় গায়করা দলবদ্ধ হয়ে বাড়ী বাড়ী জারীগান গেয়ে বেড়ায়। যাদবপুরের বেলাল হোসেন বয়াতী জারীগানের গায়ক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও অনেক জারীগায়ক দল এ অঞ্চলে রয়েছে। জারীগানের কিছু অংশ তুলে ধরা হলোঃ-

গোনাগার হয়ে যাবে দোযখ মাঝারে

আরে রোমের ও শহরে ছিল

ইব্রাহীম পায়গম্বর

- শাস্ত্র গানঃ

একটানা বাদলার দিনে শাস্ত্রগানের কদর দেখা যায়। জমিতে নিড়ানোর সময় অথবা ধান লাগানোর সময় শাস্ত্র গান গাওয়া হয়। গ্রামের গৃহস্থের বাড়ীর বৈঠকখানায় বৃষ্টির দিনে কখনও কখনও শাস্ত্রগানের আসর বসে শাস্ত্রগানের কাহিনী অনেকটা বর্ণনামূলক। শাস্ত্রগানের উপমাঃ-

ঈমান দিয়ে দেলকে আগে খাঁটি করা চাই,

নইলে নামাজ হবে নয়

- ভাটিয়ালী গানঃ

মেহেরপুরের গ্রামাঞ্চলে এক সময় ভাটিয়ালী গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইদানিংকালে অনেক কমে গেছে। গরম্নর গাড়ীর গাড়োয়ান, নৌকার মাঝি এবং মাঠের রাখালী ভাটিয়ালী গানের গায়ক হিসেবে আজও এই প্রাচীন লোকসংস্কৃতিকে ধারণ করে রেখেছে।

- অষ্টগানঃ

চড়কপূজায় অষ্টগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। চড়কপূজার ১৫ দিন পূর্বে পাড়ায় পাড়ায় অষ্টগানের দল বেঁধে অষ্টগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। মেহেরপুরে অষ্টগান গাওয়ার জন্য তেমন কোন দল এখন আর নেই।

- কীর্তনঃ

কীর্তন হচ্ছে হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গান। গ্রামঞ্চলে ছাড়াও মেহেরপুর শহরের বেশ কয়েকটি স্থানে এখনও নিয়মিত কীর্তনের আসর বসে থাকে। মেহেরপুরে অনেক সৌখিন কীর্তন গায়ক রয়েছেন। কীর্তন সঙ্গীত মূলতঃ খোল করতাল ও খঞ্জনী বাজিয়ে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা পরিবেশন করে থাকেন।

- পালা বা যাত্রাগানঃ

পালা বা যাত্রাগান মেহেরপুরের সর্বত্র এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি লোকসংস্কৃতি হিসেবে বিদ্যমান। রূপবানযাত্রা, ভাসানযাত্রা, ইমামযাত্রা, আসমান সিংহের পালাগান উলেস্নখযোগ্য। শীতকালের পুরো সময় এখানকার গ্রামাঞ্চলে, এমনকি মেহেরপুর শহরের কেন্দ্রস্থলেও যাত্রাগানের আসর বসে থাকে। মেহেরপুরে সরকারিভাবে নিবন্ধিত কোন যাত্রাদল নেই। তবে কতিপয় নিবন্ধীকৃত ক্লাব রয়েছে যারা প্রতিবছরই নিয়মিতভাবে যাত্রাগানের আয়োজন করে থাকে। উল্লেখযোগ্য ক্লাবগুলো হলোঃ- রঙ্গালয় পাবলিক ক্লাব, পিরোজপুর ইয়ুথ ক্লাব, সাহারবাটি ইয়ুথ ক্লাব, আমঝুপি পাবলিক ক্লাব, বেতবাড়ীয়া ক্লাব।

- মেহেরপুরের প্রচলিত প্রবাদ ও বচনঃ

মেহেরপুরের সমগ্র অঞ্চলেই কমবেশী বিভিন্ন প্রবাদ ও বচনের প্রচলন রয়েছে। এ সকল প্রবাদ ও বচন সাধারণতঃ অশিক্ষিত রমণীরা তাদের দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনে কথোপকথের প্রসঙ্গে ব্যবহার করে থাকেন। প্রচলিত প্রবাদ ও বচনের কয়েকটি উপমা এখানে তুলে ধরা হলোঃ-

(১) ‘‘গাঁয়ের মধ্যে হুলস্থুল, জানেনা আমার আবদুল।’’

(২) ‘‘ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত।’’

(৩) ‘‘লোহায় লোহায় এক হবে, কামার শালা পর হবে।’’

(৪) ‘‘পারেনা সুঁচ গড়াতে, যায় বন্দুকের বায়না নিতে’’

- ছড়া গানঃ

মেহেরপুরের ছড়াগান আজ বিলুপ্তির পথে। জারীগান গাওয়া বয়াতিরা কখনো কখনো ছড়াগান গেয়ে থাকেন।

ঢাল হয়ে বসো ছেরে

- ভাবগানঃ

মেহেরপুরের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়। ভাবগানকে গ্রামে মারফতী গান বলা হয়ে থাকে ।

আশা সিন্ধু হয়ে বসে আছি তাই।’’

- পুঁথি গানঃ

মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন এলাকায়পুঁথি গান প্রচলিত আছে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেয়া হলো

ওরে সাপ খেলাই সাপুড়ের মেয়ে

- পুঁথি পাঠঃ

মেহেরপুরের মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন আমল থেকেই পুথি পাঠের প্রচলন রয়েছে। সোনাভান, গাজী কালু চম্পাবতী, জঙ্গলনামা, ইউসুফ জুলেখা বিবি বিভিন্ন ধরনের পুঁথি মেহেরপুর অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় হয়ে আছে।

- কবিগানঃ

প্রেমের উপাথ্যান, বিরহ বিয়োগ ব্যাথা এমনকি দাম্পত্য জীবন নিয়ে গ্রামের অশিক্ষিত ভাষাবিদরা কবিতার ছন্দে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এগানগুলো প্রায়ই স্বরচিত। কবিরা নিজে নিজেই গান তৈরী করে থাকে।

মাঝে মাঝে জোয়ার এলে পেট পুরে খাই

কবিমানে কাব্য হলো শাস্ত্রে তাই প্রমাণ দিলো

- ভাটিয়ালী গানঃ

মেহেরপুর গ্রামাঞ্চলে এক সময় ভাটিয়ালী গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইদানিং কমে গেছে। গরুর গাড়ী গাড়োয়ান, নৌকার মাঝি ও মাঠের রাখাল ভাটিয়ালী গান গেয়ে শুনাত।

- গাজন গানঃ

মেহেরপুরে চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক পুজা উপলক্ষে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে গাজন গানের প্রচলন রয়েছে। গাজনগান সাধারণতঃ দোতারা নিমিত্তে পরিবেশিত হয়ে থাকে। মেহেরপুর শহরের ঘোষ পাড়ায় একটি ঐতিহাসিক গাজনতলা আজো বিদ্যমান।

- ব্রত কথাঃ

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদিতে ব্রত কথা বা ব্রতগীত প্রচলিত রয়েছে। যেমন ইটাকুমারের ব্রত, জামাইষষ্ঠি, পুণ্যি পুকুর প্রভৃতি ব্রত পালনের সময় ছড়া আকারে ব্রত কথা পঠিত হয়ে থাকে।

- পুতুল নাচঃ

এক সময় মেহেরপুরের সর্বত্র পুতুল নাচ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। টিকিট কেটে পুতুল নাচ দেখার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভীড় জমাতে দেখা গেছে। এ জেলায় বর্তমানে পেশাদার পুতুল নাচের কোন দল নেই। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এখানে পুতুল নাচ প্রদর্শন করতে আসে। পুতুল নাচ শিশু কিশোরদের বেশ আনন্দ দিয়ে থাকে।

- মেলাঃ

গ্রামাঞ্চল/শহরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিত্তবিনোদনের জন্য আড়ং বা মেলা একটি অন্যতম মাধ্যম। মহররম, লাঠিখেলা, দোলযাত্রা উপলক্ষে ঝাকঝমকভাবে মেলা বসে থাকে। অজস্র মানুষ এসব মেলাতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

- নকশী কাঁথাঃ

লোকসংস্কৃতির ইতিহাস একেবারে খাটো করে থেহার অবকাশ নেই। নকশী কাঁথা ও পাট দিয়ে হাতের তৈরী ‘‘ছিকা’’ আমাদের লোক সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শন বলা যেতে পারে। নকশী কাঁথা এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বিয়ের সময় কনের পক্ষ থেকে বর পক্ষকে উপহার দেয়া হয়ে থাকে।

- নাচঃ

মেহেরপুরের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যে নাচ একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। গ্রামে বিয়েরবাড়ীতে বর ও কনের উভয় পক্ষের যুবক যুবতী এমনকি বুড়ো-বুড়িরা নাচে অংশ গ্রহন করে থাকেন। তবে প্রাচীন কালের তুলনায় আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে।

মেহেরপুরের নাগরিক সাংস্কৃতিক ধারা

- থিয়েটার ও নাটকঃ

কলকাতার সংস্কৃতির ছোঁয়ায় এখানকার শহুরে সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে।। ১৯২০-১৯৩০ সালের দিকে স্বদেশী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন মেহেরপুরের সংস্কৃতির অঙ্গন সেই আন্দোলনের হাওয়ায় আন্দোলিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থকভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য মেহেরপুরে শুরু হয় থিয়েটার বা নাট্য আন্দোলন।

- অল ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন ক্লাবঃ

‘‘তরুণ বঙ্গ সমাজ’’ নামের একটি থিয়েটার নাট্যক্লাব দীর্ঘ পাঁচ বছর চালু থাকার পর জন্ম নেয় অল ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন ক্লাব। ১৯৪০ সালের শেষের দিকে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূপতি ভূষণ মুখার্জির বাড়ীর নীচ তলায় এই ক্লাবের সকল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন নাটক, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা এই ক্লাবের মুখ্য দিক ছিল। মুখার্জী বাড়ীতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত নাটক বা থিয়েটার মঞ্চসহ হয়েছে তার অধিকাংশই অজিত দাসের লেখা। ১৯৫১ সালের দিকে থানা রোডে সহায়ীভাবে শিরিশ মেমোরিয়াল স্কুলে একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। মঞ্চায়িত নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক কাহিনী সম্বলিত নাটকই বেশী প্রাধান্য পেতো। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকারীভাবে মেহেরপুর মহকুমা আর্টস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঐ সময়ে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পরবর্তীতে আর্টস কাউন্সিল মেহেরপর শিল্পকলা একাডেমীতে রূপান্তর হয়।

- প্রগতি পরিমেল :

১৯৬৭ সালের ১ল বৈশাখ তারিখে কতিপয় সংস্কৃতিমনা ও ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে মেহেরপুর প্রগতি পরিমেল নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এ প্রতিষ্ঠান মূলতঃ সংস্কৃতিও ক্রীড়া দৃষ্টিকোনে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রগতি পরিমেলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মরহুম শাহবাজ উদ্দীন লিজ্জু। এ ক্লাবটি প্রতিষ্ঠার পর ফুটবল খেলোয়ারদের জন্য ক্রীড়াঙ্গনে ব্যাপক প্রসার লাভ করার পাশাপাশি সংস্কৃতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশ করতে সচেষ্ট হয়। প্রগতি পরিমেল থেকেই মেহেরপুরে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তি, ১ল বৈশাখ ও অন্যান্য জাতীয় দিবস উদযাপন ছাড়াও স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রথম নাট্য অবদান রাখে। কোহিনুর, মাটির মা, চন্ডিতলার মন্দির এ তিনটি নাটক বোস প্রাঙ্গণে মঞ্চসহ করে প্রগতি পরিমেল এক সহায়ী রেকর্ড সৃষ্টি করে। জনাব মোঃ মফিজুর রহমান এই নাটক পরিচালনা করেন। মরহুম মফিজুর রহমান মেহেরপুর কালেক্টরেটের একজন অত্যন্ত চৌকস কর্মচারী ছিলেন।

- অবকাশ ক্লাবঃ

মেহেরপুরের অফিসার ও সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে ১৯৭৯ সালে অবকাশ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক। বর্তমানে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবসিহত।

- পিরোজপুর ইয়োথক্লাবঃ

পিরোজপুর প্রাচীন জনপদ। ১৯২০ সালের দিকে ঋষিপদ দাস-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই গ্রামে একটি সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে এই সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী পিরোজপুর গ্রামে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য নাটক মঞ্চসহ করেছে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভক্তির পর আঃ রহমানের সার্বিক তত্ত্ববধানে ঘোষিত নাম পরিবর্তন করে পিরোজপুর ইয়োথ ক্লাব রাখা হয়।

- সাহারবাটি ইয়থ ক্লাবঃ

১৯৫৪ সালের দিকে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহারবাটি ইয়োথক্লাব ১৯৮৬ সালে মেহেরপুর জেলায় আন্তঃজেলা যাত্রা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে মোট ১১টি নাট্যক্লাব অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ক্লাবের সাথে একটি লাইব্রেরী আছে।

- আমঝুপি পাবলিক ক্লাব ও লাইব্রেরীঃ

১৯৫০ সালে সাহাদত, নেয়ামত ও নজরুল ইসলামের দানকৃত ১৩ শতক জমির উপর আমঝুপি বাজারের মধ্যে এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমঝুপি পাবলিক ক্লাব বিশেষ করে নাট্য অঙ্গনে এক বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে নাটক মঞ্চসহ করে থাকেন।

- বেতবাড়িয়া যুব ক্লাবঃ

১৯৪৮ সালের দিকে এই ক্লাব অত্র এলাকার নাট্যমোদীদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্লাবের পক্ষ থেকে থিয়েটার, যাত্রা ও নাটক একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রতিভারঞ্জন বিশ্বাস।

- রামনগর জনকল্যাণ ক্লাবঃ

মেহেরপুর মোনাখালী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে অবসিহত জনকল্যাণ ক্লাবটি প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত। ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

- মেহেরপুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানঃ

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় দারিয়াপুর গ্রামে ১৯১৩ খ্রিঃ বাংলা ১৩২০ সনে প্রথম গঠিত হয়। ‘‘নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনী।’’ এই সাহিত্য সম্মিলনী সম্পাদক ছিলেন সতীশচন্দ্র বিশ্বাস।

- নদীয়া সাহিত্য সভাঃ

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুর গ্রামে ১৯২০ সালের ৩১ মার্চ মুন্সী জমিরউদ্দীনের একক ঐকান্তিক চেষ্টায় নদীয়া সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে মাঝামাঝি সময়ে মুন্সী জমিরউদ্দীনের মৃত্যুর ফলে নদীয়া সাহিত্যসভা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে বর্তমান মুন্সী জমির উদ্দীন পাঠাগার নামে চলছে।

- মধুচক্রঃ

১৯৬৭ সালে মধুচক্র নামে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে এই সংগঠনটি একটি প্রতিষ্ঠানে রূপে লাভ করে। মধুচক্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ডাঃ আব্দুল বাকি। বর্তমানে মধুচক্র নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে।

- পূর্নিমা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থাঃ

১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে মেহেরপুর হোটেল বাজারে পূর্ণিমা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসহা নামীয় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। বেশ কিছুদিন চলার পর অর্থাভাবে পূর্ণিমা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থার বিলুপ্তি ঘটে।

- ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরঃ

১৯৭৮ সালের ৩০ আগস্ট মেহেরেপুর বড় বাজারে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর অসংখ্য সাহিত্যবিষয়ক বুলেটিন প্রকাশ করেছে। ‘স্রোত’ নামের বুলেটিন প্রতি বছরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়।

- অরণি থিয়েটার:

১৯৯৪ সালে এর সৃষ্টি হয়। এই গোষ্ঠিটি সাংস্কৃতি অঙ্গনে বেশ অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বিভিন্ন দিবসের উপর নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে।

- জেলা শিল্পকলা একাডেমীঃ

আর্ট কাউন্সিল বিলুপ্তির পর ১৯৮৬ সালে মেহেরপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর জন্ম হয়। সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্যপুষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক।

নদ-নদী ও খাল-বিল সমূহ

মেহেরপুর জেলায় ৩টি নদী রয়েছে। নদীগুলো হচ্ছে ভৈরব নদ, মাথাভাঙ্গা নদী ও কাজলা নদী।[3][4]

জলাশয়সমূহ

এ জেলার প্রধান বিলগুলো হল - ধলার বিল, চাঁদবিল, পাটাপুকুর বিল, গোপালপুর বিল, বামুন্দি বিল, শালিকা বিল, বিজনবিল(তেরঘরিয়া), এলাঙ্গী বিল

ঐতিহাসিক ও প্রাচীন স্থানসমূহ

- করমদী গোসাঁইডুবি মসজিদ

- শিব মন্দির , বল্লভপুর

- বরকত বিবির মাজার

- বাঘুয়াল পীরের দরগা

- ভবানীপুর মন্দির

- ভাটপাড়া ও আমঝুপি নীলকুঠি

- মুজিবনগর বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী

চিত্তাকর্ষক স্থান

- মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

- পৌর ঈদগাহ

- মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ

- আমদহ গ্রামের স্থাপত্য নিদর্শন

- সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির

- আমঝুপি নীলকুঠি

- ভাটপাড়া নীলকুঠি

- ভবানন্দপুর মন্দির

- কালাচাঁদপুর শাাহ ভালাই এর দরগা

- বল্লভপুর চার্চ

- ভবরপাড়া রোমান ক্যাথলিক চার্চ

- নায়েব বাড়ি মন্দির

- স্বামী নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

- এম. এ. হান্নান - মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপত

- শাহ আলম - ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপত

- ইমরুল কায়েস- ক্রিকেটার, বাংলাদেশ জাতীয় দল

- ভবানন্দ মজুমদার - নদিয়া রাজপরিবার এর প্রতিষ্ঠাতা

- দীনেন্দ্রকুমার রায় - লেখক

- রাখী গুলজার - অভিনেত্রী

- বলরাম হাড়ি - সমাজসংস্কারক, সাধক

- জগদীশ্বর গুপ্ত - বৈষ্ণব পদকর্তা

- কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী - কবি

- আব্দুল হামিদ কাব্যবিনোদ - সাহিত্যিক

- মুন্সি শেখ জমিরউদ্দীন - ধর্মসংস্কারক

- রমণীমোহন মল্লিক - বৈষ্ণব পদকর্তা

- কিরণ কুমার বোস - লেখক

- ড. মোঃ মোজাম্মেল হক - পদার্থবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ

- নুরুল হক - শিক্ষাবিদ

- প্রসেনজিৎ বোস বাবুয়া - সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

- স্বামী নিগমানন্দ - ধর্মসংস্কারক

- আবদুল মোমিন - বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের নেতা

- ওয়ালিল হোসেন - বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

- আ.ক.ম.ইদ্রিস আলী - মুক্তিযোদ্ধা,বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদ

- রফিকুর রশীদ - লেখক

- আবদুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতু - লেখক

- তোজাম্মেল আজম - সাংবাদিক, লেখক

- মোজাফফর হোসেন - লেখক

- শাশ্বত নিপ্পন - লেখক

- আসিফ আজিম - মডেল,অভিনেতা

- প্রফেসর আবদুল মান্নান - বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাবেক সংসদ সদস্য

- মোঃ আব্দুল মজিদ - পরমাণু বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

আরো দেখুন

তথ্যসূত্র

- District Statistics 2011,Published in December, 2013 Published by : Bangladesh Bureau Of Statistics

- বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (জুন, ২০১৪)। "এক নজরে জেলা"। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ২ মে ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৯ জুন ২০১৬। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|তারিখ=(সাহায্য) - ড. অশোক বিশ্বাস, বাংলাদেশের নদীকোষ, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৮৯, আইএসবিএন ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৪৫-১৭-৯।

- মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক (ফেব্রুয়ারি ২০১৫)। বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতিপ্রকৃতি। ঢাকা: কথাপ্রকাশ। পৃষ্ঠা ৬১২। আইএসবিএন 984-70120-0436-4।