বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশ রেলওয়ে বাংলাদেশের সরকারি রেল পরিবহন সংস্থা। এর সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে এই সংস্থা নব্য প্রতিষ্ঠিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিজের কার্যক্রম পরিচালনা করে। অপরদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে প্রায় ১০০ কিমি অতিরিক্ত পথ পাড়ি দিতে হয়।

| |

| বাংলাদেশ রেলওয়ে | |

| শিল্প | রেলওয়ে |

| প্রতিষ্ঠাকাল | ১৮৬২ |

| সদরদপ্তর | ঢাকা[1], বাংলাদেশ |

বাণিজ্য অঞ্চল | বাংলাদেশ |

প্রধান ব্যক্তি | মো. শামসুজ্জামান, মহাপরিচালক [2] |

| পরিষেবাসমূহ | রেলওয়ে পরিবহন |

| আয় | ৳8,002 million[3] (২০১৪) |

| মুনাফা | |

কর্মীসংখ্যা | ২৭,৫৩৫[4] (2015) |

| মূল প্রতিষ্ঠান | বাংলাদেশ সরকার |

| বিভাগসমূহ | ২ (পুর্ব ও পশ্চিম) |

| ওয়েবসাইট | http://www.railway.gov.bd/ |

ইতিহাস

.jpg)

বাংলাদেশ রেলওয়েকে মূলত দুইটি অংশে ভাগ করা হয়, একটি অংশ যমুনা নদীর পূর্ব পাশে এবং অপরটি পশ্চিম পাশে। পূর্ব পাশের অংশের দৈর্ঘ্য ১২৭৯ কিলোমিটার এবং পশ্চিম পাশের অংশের দৈর্ঘ্য ১৪২৭ কিলোমিটার। এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের রূপসা নদীর পূর্ব প্রান্তের ৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রূপসা-বাগেরহাট ব্রডগেজ লাইন সেকশনটিকে বাংলাদেশ রেলওয়ের তৃতীয় অংশ হিসেবেও ধরা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে দুই ধরনের রেলপথ চালু আছে: ব্রডগেজ এবং মিটারগেজ। দেশের পূর্বাঞ্চলে মিটার ও ব্রডগেজ উভয় ধরনের রেলপথ বিদ্যমান, অবশ্য পূর্বাঞ্চলে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব স্টেশন হতে ঢাকা পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথও রয়েছে। পূর্বে ন্যারোগেজ রেলপথ চালু থাকলেও, এখন আর তা ব্যবহার হয় না।

বাংলাদেশে রেলওয়ের কার্যক্রম শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনামলে, ১৮৬২ সালে। ঊনবিংশ শতাব্দিতে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন রেল কোম্পানি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছোট ছোট রেলপথ সেকশন চালু করতে থাকে। প্রথমদিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কাজের জন্য রেলপথ চালু করা হয়। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে নামক কোম্পানি প্রথম বাংলাদেশে রেলপথ স্থাপন করে। দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেল যুগে প্রবেশ করে

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (ব্রিটিশ শাসনামল)

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কোলকাতা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত ব্রডগেজ (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি) রেলপথ সেকশনটিকে ১৮৬২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর এবং রানাঘাট থেকে দর্শনা হয়ে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথ সেকশনটিকে ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর চালু করে। গোয়ালন্দ পর্যন্ত সেকশনটি চালু হয় ১৮৭১ সালের ১ জানুয়ারি। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৯ সালে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য সাড়া থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত সেকশনটি নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে মিটারগেজে (৩ ফুট ৩.৩৮ ইঞ্চি) চালু করে। পার্বতীপুর থেকে দিনাজপুর এবং পার্বতীপুর থেকে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনটিও এই কোম্পানি চালু করে। ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে আসে এবং ১ এপ্রিল ১৮৮৭ সালে তা নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের সাথে একীভূত হয়।

ঢাকা স্টেট রেলওয়ে নামক একটি ছোট কোম্পানি ১৮৮২-১৮৮৪ দমদম জংশন থেকে খুলনা পর্যন্ত প্রায় ২০৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রডগেজ সেকশনটি চালু করে। ১৯০৪ সালের ১ এপ্রিল এটি ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে আসে।

ব্রহ্মপুত্র-সুলতানপুর রেলওয়ে ব্রাঞ্চ নামে একটি কোম্পানি ১৮৯৯–১৯০০ সালে সান্তাহার জংশন থেকে ফুলছড়ি পর্যন্ত মিটার গেজ সেকশনটি চালু করে। এই কোম্পানিও ১৯০৪ সালের ১ এপ্রিল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে আসে। ১৯০৫ সালে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ কাউনিয়া–বোনাড়পাড়া মিটরগেজ সেকশনটি চালু হয়।

১৯১৫ সালের ১ জানুয়ারি, হার্ডিঞ্জ ব্রিজসহ ভেড়ামারা–শাকোলে সেকশন চালু হয়। ১৯১৪ সালে শাকোলে থেকে সান্তাহার পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনটিকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৯২৪ সালে সান্তাহার থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত প্রায় ৯৬ কিলোমিটার সেকশনটিকে মিটরগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯২৬ সালে পার্বতীপুর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রায় ১৩৭ কিলোমিটার মিটারগেজ সেকশনটিকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়।

১৮৯৮–১৮৯৯ সালে ময়মনসিংহ হতে জগন্নাথগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্যক্তি মালিকানাধীন মিটারগেজ রেলপথ সেকশনটি চালু হয়। যা পরে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। ১৯১৫–১৯১৬ সালে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সাড়া–সিরাজগঞ্জ সেকশনটি সাড়া সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৯৪৪ সালের ১ অক্টোবর এই সেকশনটি সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে আসে।

১৯১৮ সালের ১০ জুন, ৩১.৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রূপসা–বাগেরহাট ন্যারোগেজ (২ ফুট ৬ ইঞ্চি) সেকশনটি একটি ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানির পক্ষে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে চালু করে। ১৯৪৮–৪৯ সালে এটি সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে আসে।

১৯১৬ সালে ভেড়ামারা–রায়টা ব্রডগেজ সেকশনটি চালু করা হয়। ১৯২৮–২৯ সালে তিস্তা হতে কুড়িগ্রাম পর্যন্ত ন্যারোগেজ সেকশনটিকে মিটারগেজে রূপান্তর করা হয়। ১৯৩০ সালে আব্দুলপুর–আমনুরা ব্রডগেজ সেকশনটি চালু করা হয়। বাহাদুরাবাদ–জামালপুর টাউন মিটারগেজ সেকশনটি চালু হয় ১৯৪১ সালে।

১৮৯৭ সালে দর্শনা–পোড়াদহ সেকশনটি সিঙ্গেল লাইন থেকে ডাবল লাইনে উন্নীত করা হয়। পর্যায়ক্রমে ১৯০৯ সালে পোড়াদহ–ভেড়ামারা, ১৯১৫ সালে ভেড়ামারা–ঈশ্বরদী এবং ১৯৩২ সালে ঈশ্বরদী–আব্দুলপুর সেকশনগুলোকে ডাবল লাইনে উন্নীত করা হয়।

চা শিল্পের অগ্রযাত্রার জন্য যে বেঙ্গল যে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের সূচনা হয়, তা ১৯৪১ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে একত্রীভূপ করা হয়। বাহাদুরাবাদ–ঢাকা–নারায়ণগঞ্জ সেকশনটি ছাড়া ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সমস্ত অংশটুকুই যমুনা নদীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিটি গঠিত হওয়ার মূলে ছিল আসামের চা কোম্পানিগুলো। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও আসামের সমৃদ্ধ জেলাগুলোর পাট, চাল, চা রপ্তানী এবং কয়লা আমদানীর জন্য এই কোম্পানিটি গঠিত হয়। এই কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিত রেলপথের সম্পূর্ণ অংশ যমুনা নদীর পূর্ব পাশে অবস্থিত এবং এর সমগ্রই মিটারগেজ রেলপথ।

১৮৯৫ সালের ১ জুলাই, প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম–কুমিল্লা এবং ৬০. ৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ লাকসাম–চাঁদপুর মিটারগেজ সেকশন দুইটি চালু হয়।[5] একই সালের ৩ নভেম্বর চালু করা হয় চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রাম বন্দর সেকশনটি। ১৮৯৬ সালে কুমিল্লা–আখাউড়া এবং আখাউড়া–করিমগঞ্জ সেকশনটি চালু হয়। ১৯০৩ সালে তিনসুকিয়া পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারিত হয়। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে নির্মিত প্রায় ১১৯১ কিলোমিটার রেলপথ চট্টগ্রামে উদ্বোধন করেন ভারতের তত্কালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন।

১৯০৩ সালে লাকসাম–নোয়াখালী সেকশনটি নোয়াখালী রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত হয়। এই কোম্পানিটি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হত। ১৯০৫ সালে এটি সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয় এবং ১৯০৬ সালের ১ জানুয়ারি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সাথে একীভূত করা হয়।

আখাউড়া–টঙ্গী সেকশনটি ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সালে এবং কুলাউড়া–সিলেট ১৯১২ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়। এরপর শায়েস্তাগঞ্জ–হবিগঞ্জ সেকশনটি ১৯২৮ সালে এবং শায়েস্তাগঞ্জ–বল্লা সেকশনটি ১৯২৯ সালে চালু করা হয়।

চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম–হাটহাজারী সেকশনটি ১৯২৯ সালে, হাটহাজারী–নাজিরহাট সেকশনটি ১৯৩০ সালে এবং ষোলশহর–দোহাজারী সেকশনটি ১৯৩১ সালে চালু করা হয়।

ময়মনসিংহ–ভৈরববাজার রেলওয়ে কোম্পানি ভৈরববাজার–গৌরীপুর, ময়মনসিংহ–নেত্রকোণা এবং শ্যামগঞ্জ–ঝারিয়াঝাঞ্জাইল সেকশনগুলো ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মধ্য নির্মাণ করে। এই সেকশনগুলোকে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি পরিচালনা করত। ময়মনসিংহ–ভৈরববাজার রেলওয়ে কোম্পানি ১৯৪৮–৪৯ সালে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়।

মেঘনা নদীর পূর্ব প্রান্তের আশুগঞ্জের সাথে পশ্চিম প্রান্তের ভৈরববাজারের মধ্যে কোন রেল সংযোগ ছিল না। পূর্ববঙ্গের রেলপথ তখন যমুনা নদী এবং মেঘনা নদী দ্বারা তিন খন্ডে বিভক্ত ছিল। ১৯৩৭ সালের ৬ ডিসেম্বর, মেঘনা নদীর উপর স্থাপিত কিং ষষ্ঠ জর্জ ব্রিজ চালু করা হলে আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে প্রথম রেলপথ সংযোগ গঠিত হয়। এর মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৯৪২ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নেয়া হয় এবং একে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সাথে একীভূত করে নাম দেওয়া হয় “বেঙ্গল এন্ড আসাম রেলওয়ে”।

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (পাকিস্তান আমল)

বাংলাদেশে রেলওয়ের কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে। সে সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা হতে কুষ্টিয়া জেলার জগতী পর্যন্ত ৫৩.১১ কিলোমিটার ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি (১,৬৭৬ মি.মি.) (ব্রডগেজ) লাইন স্থাপিত হয়। এরপর ১৮৮৫ সালের ৪ জানুয়ারি ১৪.৯৮ কিলোমিটার ৩ ফুট ৩৩⁄৮ ইঞ্চি (১,০০০ মি.মি.) (মিটারগেজ) লাইন চালু হয়। ১৮৯১ সালে, ব্রিটিশ সরকারের সহযোগীতায় তত্কালীন বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের নির্মাণকাজ শুরু হয়, তবে তা পরবর্তীতে বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। ১৮৯৫ সালের ১ জুলাই, চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত ১৪৯,৮৯ কিলোমিটার এবং লাকসাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত ৫০.৮৯ কিলোমিটার মিটারগেজ লাইনের দুইটি সেকশন চালু করা হয়। উনিবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি এবং শেষ দিকে ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠা রেলওয়ে কোম্পানিগুলো এই সেকশনগুলোর নির্মাণকাজের দায়িত্ব নেয়।[5] ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলপথে রেল চলাচল শুরু হয়। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জয়দেবপুর অবধি রেলপথ সম্প্রসারণ করা হয়। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া অবধি রেলপথ চালু করা হয়। সর্ব প্রথম ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডালহৌসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের কাছে ভারতবর্ষে রেলওয়ে স্থাপনের জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। পরে ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল গেট ইন্ডিয়ার পেনিনসুলার রেলওয়ে নামক কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত মুম্বাই থেকে আনা পর্যন্ত ৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল লাইনটির উদ্বোধন করা হয়। এটিই ছিল ব্রিটিশ ভারতের রেলওয়ের প্রথম যাত্রা। বাংলার প্রথম রেলপথ চালু হয় ১৮৫৪ সালে পশ্চিম বঙ্গের হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ৩৮ কিলোমিটার রেলপথের উদ্বোধনের মাধ্যমে। ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে নর্থ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে নামে ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন ২৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ মিটারগেজ রেললাইন স্থাপন করে। লাইনটি পদ্মার বাম তীর ঘেঁষে সারা(হার্ডিঞ্জ ব্রিজ) থেকে চিলাহাটি হয়ে হিমালয়ের পাদদেশস্থ ভারতের শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত। কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ এবং আসামের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের জন্য পদ্মার উপরে সেতু নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়ে। তারই প্রেক্ষাপটে ১৯১৫ সালের ৪ মার্চ দুই লেনবিশিষ্ট হার্ডিঞ্জ ব্রিজ রেল চলাচলের জন্য উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে চিলাহাটি হয়ে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে মালামাল সরবরাহ ও যাত্রী চলাচল গাড়ি বদল ছাড়াই সম্ভব হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে ময়মনসিংহ থেকে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে দ্বারা পরিচালিত ৮৮ কিলোমিটার বেসরকারি রেললাইন রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্তির পর বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে পায় ২,৬০৬.৫৯ কি.মি. রেললাইন এবং তা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (ইবিআর) নামে পরিচিত হয়। ইবিআর পায় ৫০০ কিলোমিটার ব্রডগেজ এবং ২,১০০ কিলোমিটার মিটারগেজ।বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর এদেশের রেলওয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ রেলওয়ে, যা উত্তরাধিকার সূত্রে পায় ২,৮৫৮.৭৩ কিলোমিটার রেলপথ ও ৪৬৬টি স্টেশন। ৩ জুন ১৯৮২ সাল, রেলওয়ে বোর্ড বিলুপ্ত হয়ে এর কার্যক্রম যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলওয়ে বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং বিভাগের সচিব ডিরেক্টর জেনারেল পদপ্রাপ্ত হন। ১২ আগস্ট ১৯৯৫ সাল, বাংলাদেশ রেলওয়ের নীতিগত পরামর্শ দানের জন্য ৯ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ রেলওয়ে অথরিটি (BRA) গঠন করা হয় এবং এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু সেতু উন্মুক্তকরণের ফলে জামতৈল থেকে ইব্রাহিমাবাদ ব্রডগেজ রেলপথের মাধ্যমে পূর্ব-পশ্চিম রেল যোগাযোগ শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন থেকে। সর্বশেষ ১৪ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর ফলে ঢাকা এবং কলকাতার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে ভেঙ্গে নতুন রেল মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। প্রথম রেল মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। এরপর ২০১২ সালে এই মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পান মুজিবুল হক।

কাঠামো

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে ১৯৮২ অবধি রেলওয়ে রেলওয়ে বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হত। তারপর এটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেল বিভাগের আওতায় আসে। রেলওয়ের মহাপরিচালক যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেল বিভাগের সচিব ছিলেন। ১৯৯৫ সালে, রেলওয়ে শাসনের ভার "বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ" কে দেয়া হয় যার সভাপতি হলেন রেলওয়ে মন্ত্রী। বহিঃ সরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা এর পরিদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি অঞ্চলে বিভক্ত, দুই অঞ্চলের জন্য দুইজন মহাব্যবস্থাপক রয়েছে যাদের সহায়তা করেন বিভিন্ন বিশেষায়িত দপ্তর, যারা কার্য পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বশীল থাকেন। দুই অঞ্চলের দুই মহাব্যবস্থাপক বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। প্রতিটি অঞ্চল আরো দুইটি প্রধান কার্য পরিচালনা বিভাগে বিভক্ত, যাতে সংস্থাপন, পরিবহন, বাণিজ্যিক, অর্থিক, যান্ত্রিক, রাস্তা ও কাজ, সংকেত ও টেলিযোগাযোগ, বৈদ্যুতিক, চিকিৎসা, নিরাপত্তা বিভাগ রয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েতে রেক্টরের অধীনে ‘রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমী’, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তার অধীনে ‘পরিকল্পনা কোষ’, প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রকের অধীনে ‘সরঞ্জাম শাখা’, দুই অঞ্চলের হিসাব ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয় ও পরামর্শের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালকের অধীনে ‘হিসাব বিভাগ’ আছে।

পূর্বাঞ্চলের পাহাড়তলীতে একটি কারখানা ও পশ্চিমাঞ্চলের সৈয়দপুরে একটি কারখানা আছে। এগুলি দুইজন বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণ করেন। এছাড়া ব্রড গেজ ও মিটার গেজ লোকোমোটিভের জেনারেল ওভারহলিং এর জন্য পার্বতীপুর প্রধান নির্বাহীর নিয়ন্ত্রণে একটি লোকোমোটিভ কারখানা আছে। এটির একটি রেল প্রশিক্ষণ একাডেমীও রয়েছে। পাহাড়তলী, ঢাকা এবং পার্বতীপুরে ডিজেল কারখানা রয়েছে। কোচ এবং ওয়াগনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ নীলফামারীর সৈয়দপুরের কারখানায় এবং চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর কারখানায় পরিচালিত হয়।

নিম্নোল্লিখিত তথ্যাদি[6] থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মপরিধির একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে।

| রেলপথের দৈর্ঘ্য | ৪,৪৪৩ কিলোমিটার (২০০৩ - ২০০৪ খ্রি.) |

| স্টেশন ও জংশনের সংখ্যা | ৪৫৮টি (২০১৬ খ্রি.)[7] |

| কম্পিউটারাইজড আসন সংরক্ষণ ও টিকেটিং ব্যবস্থা | উদ্বোধনঃ ১৯৯৪ । সুবিধা সম্বলিত স্টেশন বর্তমানে ৬২ টি (পূর্বাঞ্চলে ৩৫টি, পশ্চিমাঞ্চলে ২৭টি) |

| কম্পিউটারাইজড রেলের তথ্য পরিদর্শন ব্যবস্থা | ৫ টি রেলস্টেশন (ঢাকা, বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট) |

| বাস্তব সময়ে রেল অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা | উদ্বোধনঃ ২০১৪ সাল |

| ই-টিকেটিং সেবা ৬টি রেলস্টেশন | (ঢাকা, বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা)। উদ্বোধন হয়েছিল ২৯/৫/২০১২ |

| বাৎসরিক যাত্রী পরিবহন | ৪২,০০,০০০ জন (২০০৩ - ২০০৪ খ্রি.) |

| বাৎসরিক পণ্য পরিবহন | ৩২,০৬,০০০ মেট্রিক টন (২০০৩ - ২০০৪ খ্রি.) |

| বাৎসরিক রাজস্ব | ৳৪,৪৫,৬২,৪০,০০০ (২০০৪ - ২০০৫ খ্রি.) |

| রেলসেতুর সংখা | ৩,৬৫০টি (২০০৪ - ২০০৫ খ্রি.)[8] |

| লেভেল ক্রসিং | ১,৬১০টি (২০০৪ - ২০০৫ খ্রি.)[8] |

| সারা দেশে চলাচলকারী ট্রেন সংখ্যা | ৩৪৭টি (আন্তঃনগর ৯০টা; মেইল এক্সপ্রেস DEMU ১২০টি; লোকাল ১৩৫টি) (২০১৬ খ্রি.)[7] |

| আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ট্রেন সংখ্যা | ২টি (২০১২ খ্রি.)[7] |

সেবা

বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য শাটেল সেবা থেকে শুরু করে মালবাহী রেলও চালু আছে। তবে এখনও বাংলাদেশ রেলওয়ে মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ, কেননা তারা জন সাধারণের অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য ভর্তুকি মূল্যে সেবা প্রদান করে থাকে।

যাত্রী সেবা

বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের পরিবহন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ২০০৪-২০০৫ সালে, প্রায় ৪২,০০০,০০০ যাত্রী বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবা গ্রহণ করে।[9] বাংলাদেশ রেলওয়ে ১৯৮৫ সালে আন্তঃনগর রেল সেবা চালু করে। বর্তমানে মোট ৮৬টি আন্তঃনগর ট্রেন চালু আছে। মোট যাত্রীর প্রায় ৩৮.৫ শতাংশই আন্তঃনগর ট্রেনের মাধ্যমে যাত্রা করে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট আয়ের প্রায় ৭৩.৩ শতাংশই আসে আন্তঃনগর রেল সেবা থেকে।[9]

আন্তঃনগর ট্রেন

বাংলাদেশে বর্তমানে নিন্মলিখিত আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল করে:

| ট্রেন নম্বর | ট্রেনের নাম | চলাচল এলাকা |

|---|---|---|

| ৭০১/৭০২ | সূবর্ণ এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম |

| ৭০৩/৭০৪ | মহানগর গোধুলি/প্রভাতী | চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম |

| ৭০৫/৭০৬ | একতা এক্সপ্রেস | ঢাকা-পঞ্চগড়-ঢাকা |

| ৭০৭/৭০৮ | তিস্তা এক্সপ্রেস | ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ-ঢাকা |

| ৭০৯/৭১০ | পারাবাত এক্সপ্রেস | ঢাকা-সিলেট-ঢাকা |

| ৭১১/৭১২ | উপকূল এক্সপ্রেস | নোয়াখালী-ঢাকা-নোয়াখালী |

| ৭১৩/৭১৪ | করতোয়া এক্সপ্রেস | সান্তাহার-বুড়িমাড়ি-সান্তাহার |

| ৭১৫/৭১৬ | কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস | খুলনা-রাজশাহী-খুলনা |

| ৭১৭/৭১৮ | জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস | ঢাকা-সিলেট-ঢাকা |

| ৭১৯/৭২০ | পাহাড়িকা এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম-সিলেট-চট্টগ্রাম |

| ৭২১/৭২২ | মহানগর এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম |

| ৭২৩/৭২৪ | উদয়ন এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম-সিলেট চট্টগ্রাম |

| ৭২৫/৭২৬ | সুন্দরবন এক্সপ্রেস | খুলনা-ঢাকা-খুলনা |

| ৭২৭/৭২৮ | রুপসা এক্সপ্রেস | খুলনা-চিলাহাটি-খুলনা |

| ৭২৯/৭৩০ | মেঘনা এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম-চাদঁপুর-চট্টগ্রাম |

| ৭৩১/৭৩২ | বরেন্দ্র এক্সপ্রেস | রাজশাহী-চিলাহাটি-রাজশাহী |

| ৭৩৩/৭৩৪ | তিতুমীর এক্সপ্রেস | রাজশাহী-চিলাহাটি-রাজশাহী |

| ৭৩৫/৭৩৬ | অগ্নিবীনা এক্সপ্রেস | ঢাকা-তারাকান্দি-ঢাকা |

| ৭৩৭/৭৩৮ | এগারো সিন্ধুর প্রভাতী | ঢাকা-কিশোরগঞ্জ-ঢাকা |

| ৭৩৯/ ৭৪০ | উপবন এক্সপ্রেস | ঢাকা-সিলেট-ঢাকা |

| ৭৪১/৭৪২ | তূর্ণা এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম |

| ৭৪৩/৭৪৪ | ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস | ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ-ঢাকা |

| ৭৪৫/৭৪৬ | যমুনা এক্সপ্রেস | ঢাকা-তারাকান্দি-ঢাকা |

| ৭৪৭/৭৪৮ | সীমান্ত এক্সপ্রেস | খুলনা-চিলাহাটি-খুলনা |

| ৭৪৯/৭৫০ | এগারো সিন্ধুর গোধুলি | ঢাকা-কিশোরগঞ্জ-ঢাকা |

| ৭৫১/৭৫২ | লালমনি এক্সপ্রেস | ঢাকা-লালমনিরহাট-ঢাকা |

| ৭৫৩/৭৫৪ | সিল্কসিটি এক্সপ্রেস | ঢাকা-রাজশাহী-ঢাকা |

| ৭৫৫/৭৫৬ | মধুমতি এক্সপ্রেস | গোয়ালন্দ ঘাট-রাজশাহী-গোয়ালন্দ ঘাট |

| ৭৫৭/৭৫৮ | দ্রুতযান এক্সপ্রেস | ঢাকা-পঞ্চগড়-ঢাকা |

| ৭৫৯/৭৬০ | পদ্মা এক্সপ্রেস | ঢাকা-রাজশাহী-ঢাকা |

| ৭৬১/৭৬২ | সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস | খুলনা-রাজশাহী-খুলনা |

| ৭৬৩/৭৬৪ | চিত্রা এক্সপ্রেস | খুলনা-ঢাকা-খুলনা |

| ৭৬৫ /৭৬৬ | নীলসাগর এক্সপ্রেস | ঢাকা-চিলাহাটি-ঢাকা |

| ৭৬৭/৭৬৮ | দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস | সান্তাহার-দিনাজপুর-সান্তাহার |

| ৭৬৯/৭৭০ | ধূমকেতু এক্সপ্রেস | ঢাকা-রাজশাহী-ঢাকা |

| ৭৭১/৭৭২ | রংপুর এক্সপ্রেস | ঢাকা-রংপুর-ঢাকা |

| ৭৭৩/৭৭৪ | কালনী এক্সপ্রেস | ঢাকা-সিলেট-ঢাকা |

| ৭৭৫/৭৭৬ | সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস | সিরাজগঞ্জ-ঢাকা-সিরাজগঞ্জ |

| ৭৭৭/৭৭৮ | হাওর এক্সপ্রেস | ঢাকা-মোহনগঞ্জ-ঢাকা |

| ৭৭৯/৭৮০ | পাবনা এক্সপ্রেস | ইশ্বরদী-পাবনা-রাজশাহী |

| ৭৮১/৭৮২ | কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস | ঢাকা-কিশোরগঞ্জ-ঢাকা |

| ৭৮৩/৭৮৪ | টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস | গোবরা-রাজশাহী-গোবরা |

| ৭৮৫/৭৮৬ | বিজয় এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম |

| ৭৮৭/৭৮৮ | সোনার বাংলা এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম |

| ৭৮৯/৭৯০ | মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস | ঢাকা-মোহনগঞ্জ-ঢাকা |

| ৭৯১/৭৯২ | বনলতা এক্সপ্রেস | ঢাকা-রাজশাহী-ঢাকা |

| ৭৯৩/৭৯৪ | পঞ্চগড় এক্সপ্রেস | ঢাকা-পঞ্চগড়-ঢাকা |

| ৭৯৫/৭৯৬ | বেনাপোল এক্সপ্রেস | বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল |

| ৭৯৭/৭৯৮ | কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস | কুড়িগ্রাম-ঢাকা-কুড়িগ্রাম |

মেইল ও কমিউটার ট্রেন

মৈত্রী এক্সপ্রেস

মৈত্রী এক্সপ্রেস একটি আন্তর্জাতিক ট্রেন যা ২০০৮ সাল থেকে ঢাকা এবং কোলকাতার মধ্যে রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এর যাত্রা সময় ১৩ ঘন্টা। পরবর্তীতে এর সেবা বন্ধ হয়ে গেলও, তা আবার চালু করা হয়। বর্তমানে এটি সপ্তাহে চার বার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে কোলকাতা এবং কোলকাতা থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে যাত্রা করে।

শ্রেণীসমূহ

বাংলাদেশ রেলওয়েতে মূলত তিন ধরনের শ্রেনী চালু রয়েছে: তাপানুকুল শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেনী। বাংলাদেশ রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেনীও চালু ছিল, ১৯৮৯ সালের ১ আগস্ট থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাপানুকুল শ্রেণীতে তিনটি উপশ্রেণী রয়েছে: তাপানুকুল বার্থ, তাপানুকুল সিট এবং তাপানুকুল চেয়ার। প্রথম শ্রেণীতেও তাপানুকুলের মত তিনটি উপশ্রেণী রয়েছে: প্রথম বার্থ, প্রথম সিট এবং প্রথম চেয়ার। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও তিনটি উপশ্রেণী রয়েছে: শোভন চেয়ার, শোভন এবং সুলভ। অধিকাংশ ট্রেনেই প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী সেবা রয়েছে। কিছু ট্রেনে আলাদা মেইল কমপার্টমেন্ট রয়েছে। আন্তঃনগর এবং দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেনে খাবারগাড়ী ও পাওয়ার কার সংযুক্ত থাকে।

সব আন্তঃনগর ট্রেন আংশিকভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং বার্থ যুক্ত। এবং ট্রেনগুলোতে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় চাদর, বালিশ, কম্বল এবং খাদ্যও সরবরাহ করা হয়।

| শ্রেণী | উপশ্রেণী | বিবরণ |

|---|---|---|

| তাপানুকুল (এসি) | তাপানুকুল বার্থ | এটি সবচেয়ে মূল্যবান শ্রেণী। এর কম্পার্টমেন্টগুলো সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং এতে ঘুমানোর স্থান রয়েছে। কম্পার্টমেন্টগুলোকে একাধিক কেবিনে ভাগ করা আছে এবং প্রতি কেবিনে মোট চারজনের ঘুমানোর স্থান রয়েছে। |

| তাপানুকুল সিট | তাপানুকুল বার্থের মত এর কম্পার্টমেন্টগুলোও একাধিক কেবিনে বিভক্ত। প্রতি কেবিনে মোট আটজনের বসার স্থান রয়েছে। তাপানুকুল বার্থ এবং তাপানুকুল সিটের সেবা একই, শুধুমাত্র এতে ঘুমানোর পরিবর্তে বসার স্থান রয়েছে। | |

| তাপানুকুল চেয়ার | এই কম্পার্টমেন্টগুলো তাপানুকুল চেয়ারকার বা স্নিগ্ধা হিসেবেও পরিচিত। কম্পার্টমেন্টগুলোতে কোন কেবিন নেই। তার পরিবর্তে রয়েছে চেয়ার, যেগুলো সুবিধামত হেলানো সম্ভব। ব্রডগেজ ট্রেনে এক সারিতে পাঁচটি এবং মিটারগেজ ট্রেনে এক সারিতে চারটি চেয়ার থাকে। | |

| প্রথম শ্রেণী | প্রথম বার্থ | তাপানুকুল বার্থের মতই, শুধু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়। |

| প্রথম সিট | তাপানুকুল সিটের মতই, শুধু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়। | |

| প্রথম চেয়ার | তাপানুকাল চেয়ারের মতই, শুধু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এবং চেয়ার হেলানো যায় না। | |

| দ্বিতীয় শ্রেণী | শোভন চেয়ার | দ্বিতীয় শ্রেণীর শোভন চেয়ার মূলত এক ধরনের সিটার কোচ, যা প্রধানত মধ্যবিত্ত যাত্রীদের জন্য। তাপানুকুল চেয়ার এবং প্রথম চেয়ারের মত ব্রডগেজ ট্রেনে প্রতি সারিতে পাঁচটি এবং মিটারগেজ ট্রেনে চারটি চেয়ার রয়েছে। এই চেয়ারগুলো সুবিধামত হেলানো সম্ভব। |

| শোভন | সবচেয়ে সস্তা শ্রেণীগুলোর অন্যতম। এর আসনগুলো তেমন আরামদায়ক নয়। | |

| সুলভ | সবচেয়ে সস্তা শ্রেণী। এর আসনগুলো চাপানো কাঠ অথবা স্টিল দিয়ে তৈরি। শুধুমাত্র উপ-শহরীয় এবং স্বল্প দূরত্বের ট্রেনে এই শ্রেণী বিদ্যমান। কম্পার্টমেন্টে যাত্রার জন্য প্রবেশ নিশ্চিত হলেও, বসার আসন পাওয়া অনিশ্চিত। এই কম্পার্টমেন্টগুলো অধিকাংশ সময়ই জনাকীর্ণ থাকে। |

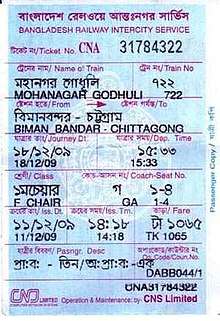

ভাড়া এবং টিকেট

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভাড়া অপেক্ষাকৃতভাবে বাসের ভাড়ার চেয়ে কম। পুরো বাংলাদেশের সব স্টেশনেই টিকেটিং সেবা চালু আছে। সেই সাথে কিছু নির্দিষ্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে চালু আছে ই-টিকেটিং। যার মাধ্যমে অনলাইনে বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টিকেট বুকিং এবং ক্রয় করা সম্ভব। অধিকাংশ স্টেশনের টিকেটিং ব্যবস্থা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এবং তা একটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত। টিকেট ক্রয়ের পর যাত্রীদেরকে মুদ্রিত টিকেট প্রদান করা হয়। যাত্রার সর্বোচ্চ দশ দিন পূর্বে টিকেট ক্রয় করা সম্ভব। যাত্রা সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে পর্যন্ত টিকেটের ১০০% (ক্লারিকেল চার্জ ছাড়া) মূল্য ফেরত পাওয়া সম্ভব।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পাক-ভারত যুদ্ধ অবধি ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বেনাপোল এবং দর্শনা এই দুই যাত্রাপথে রেল যোগাযোগ ছিল। দীর্ঘ ব্যবধানের পর ২০০৮ সালের ১৪ এপ্রিলে (পয়লা বৈশাখ) ঢাকা থেকে ভারত-এর কলকাতা শহর পর্যন্ত মৈত্রী এক্সপ্রেস নামক সরাসরি রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মৈত্রী এক্সপ্রেস চলাচলের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের দুটো ট্রেন নিযুক্ত রয়েছে।[7] মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো রেল যোগাযোগ নেই।

রেলওয়ে স্টেশনসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের অধীন ২টি রেল বিভাগ আছে।

- পশ্চিমাঞ্চল (১. রংপুর বিভাগ, ২. রাজশাহী বিভাগ ও ৩. খুলনা বিভাগ)

- পূর্বাঞ্চল (১. ঢাকা বিভাগ, ২. চট্টগ্রাম বিভাগ, ৩. ময়মনসিংহ বিভাগ ও ৪. সিলেট বিভাগ)

.jpg)

পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনসমূহ

- খুলনা

- দৌলতপুর

- ফুলতলা

- নোয়াপাড়া

- যশোর

- কোট চাঁদপুর

- দর্শনা হল্ট

- আলমডাঙ্গা

- চুয়াডাঙ্গা

- পোড়াদহ জং

- মিরপুর

- ভেড়ামারা

- পাকশী

- ঈশ্বরদী জং

- ঈশ্বরদী বাইপাস

- আবদুলপুর জং

- রাজশাহী

- আমনুরা জং

- চাঁপাই নবাবগঞ্জ

- নাটোর

- মাধনগর

- আহসানগঞ্জ

- সান্তাহার জং

- আক্কেলপুর

- জয়পুরহাট

- পাঁচবিবি

- হিলি

- বিরামপুর

- ফুলবাড়ী,

- পার্বতীপুর জং

- দিনাজপুর

- পঞ্চগড়

- সৈয়দপুর

- নীলফামারী

- ডোমার

- চিলাহাটি

- রংপুর

- কাউনিয়া জং

- লালমনিরহাট

- পীরগাছা

- বামনডাঙ্গা

- গাইবান্ধা

- বোনারপাড়া

- বগুড়া

- চাটমোহর

- উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

- জামতৈল, সিরাজগঞ্জ

- সিরাজগঞ্জ বাজার

- শহিদ এম মূনসুর আলী, সিরাজগঞ্জ

- বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম

পূর্বাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনসমূহ

- ঢাকা (কমলাপুর)

- ঢাকা বিমানবন্দর

- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

- টঙ্গী জং

- জয়দেবপুর জং

- টাঙ্গাইল

- বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব

- ময়মনসিংহ জং

- জামালপুর জং

- জগন্নাথগঞ্জ ঘাট

- দেওয়ানগঞ্জ

- বাহাদুরাবাদ

- কিশোরগঞ্জ

- মোহনগঞ্জ

- শায়েস্তাগঞ্জ

- চট্টগ্রাম

- সিলেট

- আখাউড়া জং

- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জং

- কুমিল্লা

- লাকসাম জং

- নাঙ্গলকোট

- হাসানপুর

- ফেনী

- সীতাকুন্ড

- পাহাড়তলি

- বটতলী

- নরসিংদী

তথ্যসূত্র

- "BR Head Office Location"। বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২৩ জুন ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৮ জুলাই ২০১৪।

- "| Bangladesh Railway-Government of the People of Republic Bangladesh | বাংলাদেশ রেলওয়ে-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"। Railway.portal.gov.bd। সংগ্রহের তারিখ ২০১৬-০৮-০৬।

- "Railway Reform Progress Report" (PDF)। Adb.org। সংগ্রহের তারিখ ২০১৬-০৮-০৭।

- "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ২ জুন ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

- "History"। বাংলাদেশ রেলওয়ে। ১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০১৪।

- http://www.railway.gov.bd/railway_stations.asp ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১১ মে ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েবসাইট/

- http://www.railway.gov.bd

- http://www.railway.gov.bd/track_bridges_stations.asp ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েবসাইট/

- "Passenger And Freight Traffic"। বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৭ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৬ জানুয়ারি ২০১৪।