মদীয় আচার্যদেব

মদীয় আচার্যদেব (মূল ইংরেজি: My Master; বাংলা উচ্চারণ: মাই মাস্টার) হল ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের দু’টি বক্তৃতার সংকলন গ্রন্থ। ১৮৯৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে বিবেকানন্দ তার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে মাই মাস্টার শীর্ষক বক্তৃতাটি প্রদান করেন। ওই বছরের শেষ দিকে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে উইম্বলডনে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে আরেকটি বক্তৃতা দেন।[1] ১৯০১ সালে দু’টি বক্তৃতা একত্রে দ্য বেকার অ্যান্ড টাইলর কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়।[2][3] এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পরে কলকাতার উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মদীয় আচার্যদেব গ্রন্থে বিবেকানন্দ নিজের কোনও মতামত প্রকাশ না করে তার গুরুর বক্তব্যই তুলে ধরেছেন।[4][5]

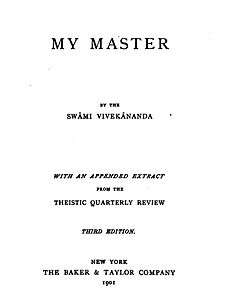

১৯০১ সালে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি সংস্করণের প্রচ্ছদ | |

| লেখক | স্বামী বিবেকানন্দ |

|---|---|

| দেশ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ইংরেজি) ভারত (ইংরেজি ও বাংলা |

| ভাষা | ইংরেজি ও বাংলা |

| প্রকাশক | দ্য বেকার অ্যান্ড টাইলর কোম্পানি, নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রকাশনা), অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা (মূল ইংরেজি সংস্করণ) উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা (বাংলা অনুবাদ) |

প্রকাশনার তারিখ | ১৯০১ |

| পৃষ্ঠাসংখ্যা | ৬৪ (অদ্বৈত আশ্রম সংস্করণ) |

| পাঠ্য | মদীয় আচার্যদেব My Master উইকিসংকলন |

প্রেক্ষাপট

পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে ১৮৯৬ সালে বিবেকানন্দের শরীর ভালো ছিল না। তিনি হাঁপানি, বহুমূত্র ও অনিদ্রা রোগে ভুগছিলেন। তাই তাকে কাজের পরিমাণ কমাতে হয়েছিল। ১৮৯৬ সালেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দান করেছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি উপজীব্য ছিল প্রধানত, ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের প্রবক্তাগণের চরিত্র ও মানব-মন্সতত্ত্ব।[6] ১৯০১ সালে নিউ ইয়র্ক ও ইংল্যান্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা দু’টি একত্রে মাই মাস্টার গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।[2][3]

বিষয়বস্তু

মদীয় আচার্যদেব গ্রন্থটিতে স্বামী বিবেকানন্দ মূলত রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনকথা ও উপদেশ আলোচনা করেছেন। তবে বিবেকানন্দ জানতেন পাশ্চাত্যের, মূলত যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের সাধারণ মানুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস বা ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না। তাই নিজের গুরুর জীবনী আলোচনার পূর্বে তিনি ভারতের সাধারণ মানুষের ধর্মজীবন ও ধর্মীয় আদর্শের একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা উপস্থাপন করেন। এরপর পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতীয় সমাজের জীবনযাত্রা প্রণালীর পার্থক্য দেখিয়ে তিনি রামকৃষ্ণের জন্মের আগেকার ভারতে সমাজ সংস্কারের প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন।

এরপর বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন আগাগোড়া আলোচনা করেন। তার জীবন-সংক্রান্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সঠিক ও কালানুক্রমিক ভাবে বললেও, এই আলোচনায় বিবেকানন্দের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রামকৃষ্ণের ধর্মজীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং কামারপুকুর গ্রামের সরল শাস্ত্রপাঠ-বিমুখ বালক গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের (রামকৃষ্ণের পূর্বাশ্রমের নাম) ঈশ্বরাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত শোনানো।

মদীয় আচার্যদেব

স্বামী বিবেকানন্দ (১৯০১)

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনকথাকে দুই ভাগে ভাগ করে উপস্থাপনা করেন। প্রথম ভাগে তিনি রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনার বিবরণ দেন এবং দ্বিতীয় ভাগে সেই সাধনালব্ধ জ্ঞান জনসাধারণের কল্যাণের কাজে বিতরণের কথা বর্ণনা করেন।[9]

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের চরিত্রের নানা দিক আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রামকৃষ্ণের কাছে এসে তিনি অনুভব করেছিলেন মানুষও আধ্যাত্মিক চেতনায় পূর্ণতা লাভ করতে পারে। রামকৃষ্ণ পরমহংস জীবনে কাউকে অভিশাপ দেননি, কারও সমালোচনা করেননি, এমনকি কারও দোষও দেখেননি। তার মনে কোনও প্রকার অমঙ্গলের ভাব ছিল না। বিবেকানন্দ আরও বলেন যে, রামকৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন পবিত্রতা ও ত্যাগই ধর্মজীবনের একমাত্র গোপন কথা। আলোচনার শেষে বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন আধ্যাত্মিকতার প্রতীক।[10]

প্রকাশনা

১৯০১ সালে নিউ ইয়র্কের বেকার অ্যান্ড টাইলর কোম্পানি এই বইটি প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশ করে।[11] ১৯৭৯ সালে থেইস্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ পত্রিকায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত মদীয় আচার্যদেব গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়।[12] বইটির বঙ্গানুবাদ মদীয় আচার্যদেব নামে কলকাতার উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদে অনুবাদকের নাম ছাপা হয়নি। পরে গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে “মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ” অংশে সংযোজিত হয়। উল্লেখ্য উক্ত গ্রন্থের “মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ” অংশে রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে বিবেকানন্দের লেখা “শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মত” ও “শ্রীরামকৃষ্ণ: জাতির আদর্শ” নামে দু’টি ক্ষুদ্র প্রবন্ধও সংকলিত হয়েছে।

গুরুত্ব

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কোনওরকম অতিরঞ্জন স্বামী বিবেকানন্দ পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন, রামকৃষ্ণের ঈশ্বর-উপলব্ধি ও ধর্মোপদেশের আলোকেই তার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হোক। মদীয় আচার্যদেব গ্রন্থে তিনি সেই আদর্শেই রামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের বর্ণনা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে বিবেকানন্দের একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ এইটিই।[13]

তথ্যসূত্র

টীকা

- মদীয় আচার্যদেব (গ্রন্থপরিচয়),স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৮ মুদ্রণ, পৃ. ২৪১

- "My Master Sri Sri Ramakrishna Paramhamsa"। hinudism.fsnet.co.uk। সংগ্রহের তারিখ ১ জুন ২০১৩।

- Swami Vivekananda (২০০৬)। Vivekananda, world teacher: his teachings on the spiritual unity of humankind। SkyLight Paths Publishing। পৃষ্ঠা 149–। আইএসবিএন 978-1-59473-210-2। সংগ্রহের তারিখ ১ জুন ২০১৩।

- Kalpana Mohapatra (১ জানু ১৯৯৬)। Political Philosophy of Swami Vivekananda। Northern Book Centre। পৃষ্ঠা 19–। আইএসবিএন 978-81-7211-079-6। সংগ্রহের তারিখ ২২ জুন ২০১৩।

- K. M. George (১ জানুয়ারি ১৯৯৪)। Modern Indian Literature: An Anthology. Plays and prose। Sahitya Akademi। পৃষ্ঠা 151–। আইএসবিএন 978-81-7201-783-5। সংগ্রহের তারিখ ২২ জুন ২০১৩।

- Gopal Shrinivas Banhatti (১ জানুয়ারি ১৯৯৫)। Life And Philosophy Of Swami Vivekananda। Atlantic Publishers & Dist। পৃষ্ঠা 40–50। আইএসবিএন 978-81-7156-291-6। সংগ্রহের তারিখ ১ জুলাই ২০১৩।

- Vivekananda 1901, পৃ. 67

- স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৮ মুদ্রণ, পৃ. ২৬১

- Vivekananda 1901, পৃ. 62

- Vivekananda 1901, পৃ. 60–61

- Vivekananda 1901, পৃ. preface

- Vivekananda 1901, পৃ. 70

- Narasingha Prosad Sil (১৯৯৭)। Swami Vivekananda: A Reassessment। Susquehanna University Press। পৃষ্ঠা 111–। আইএসবিএন 978-0-945636-97-7। সংগ্রহের তারিখ ১ জুলাই ২০১৩।