ভাত শালিক

ভাত শালিক (বৈজ্ঞানিক নাম: Acridotheres tristis) Sturnidae (স্টার্নিডি) গোত্র বা পরিবারের অন্তর্গত Acridotheres (অ্যাক্রিডোথিরিস) গণের অন্তর্গত অত্যন্ত পরিচিত একটি পাখি।[2][3] ভাতশালিকের বৈজ্ঞানিক নামের অর্থও অনুজ্জ্বল পঙ্গপালভূক (গ্রিক: akridos = পঙ্গপাল, theres = শিকারী; লাতিন: tristis = অনুজ্জ্বল বর্ণের)।[3][4] পাখিটি বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। সারা পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের আবাস, প্রায় ৭১ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এদের আবাস।[5] বিগত কয়েক দশক ধরে এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সেকারণে আই. ইউ. সি. এন. এই প্রজাতিটিকে ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত বলে ঘোষণা করেছে।[1] বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত।[3]

| ভাত শালিক | |

|---|---|

| |

| Acridotheres tristis tristis, ভারত | |

| বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস | |

| জগৎ: | Animalia |

| পর্ব: | কর্ডাটা |

| শ্রেণী: | পক্ষী |

| বর্গ: | Passeriformes |

| পরিবার: | Sturnidae |

| গণ: | Acridotheres |

| প্রজাতি: | A. tristis |

| দ্বিপদী নাম | |

| Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) | |

| উপপ্রজাতি | |

|

Acridotheres tristis melanosternus | |

| |

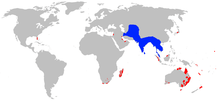

| ভাতশালিকের বিস্তৃতি; আদি নিবাস নীল রঙে ও অবমুক্তকরণ অঞ্চল লাল রঙে চিহ্নিত | |

ভাত শালিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমেই এ ছড়ানোর হার দ্রুতগতিতে বাড়ছে। আইইউসিএন কর্তৃক প্রজাতিটি অন্যতম অনুপ্রবেশকারী ক্ষতিকর প্রজাতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।[6] বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায় ভাতশালিক সর্বোচ্চ ক্ষতিকর প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত।[7] প্রজাতিটি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানবস্বার্থ, বাস্তুতন্ত্র, কৃষি ও জীববৈচিত্র্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

দৈহিক বিবরণ

ভাত শালিকের দেহের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে বাদামি রঙ। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির মাথা ও ঘাড় কালচে। বুকের উপরের অংশ ও লেজ-উপরি ঢাকনিও কালো। দেহের বাকি অংশ কালচে বাদামি। কোন ঝুঁটি নেই। এর ডানার সাদা পট্টি ওড়ার সময় স্পষ্ট হয়। একই ভাবে স্পষ্ট হয় লেজের প্রান্তভাগ। অবসারণী-ঢাকনি সাদা। চোখের নিচে ও পেছনের পালকহীন চামড়া হলুদ। চোখ বাদামি বা লালচে বাদামি। ঠোঁট হলুদ। নিচের ঠোঁটের গোড়া সামান্য বাদামি-সবুজ। পা, পায়ের পাতা ও নখর হলুদ। স্ত্রী ও পুরুষ পাখির চেহারা একই রকম, কেবল আকারে সামান্য ভিন্নতা দেখা যায়।[8] অপ্রাপ্তবয়স্ক পাখির মাথা সামান্য বাদামি-কালো এবং গলা ও বুক অপেক্ষাকৃত ফিকে বাদামি।

ভাত শালিক গ্লোজারের নীতি মেনে চলে, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সদস্যরা দক্ষিণের সদস্যদের তুলনায় তুলনামূলক ফিকে রঙের।[9][10]

বিস্তৃতি

ভাত শালিক এশিয়ার আবাসিক পাখি। এর আদি নিবাস ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায়। এছাড়া তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান এবং মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন ও চীনও এদের মূল আবাস।[9][11]

এছাড়া অসংখ্য দেশে ভাত শালিক অবমুক্ত করা হয়েছে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইসরাইল, নিউজিল্যান্ড, নিউ ক্যালিডোনিয়া, হাওয়াই, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ (সিশেলেস, মরিশাস, মালদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ) এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে প্রজাতিটি অবমুক্ত করা হয়েছে।[9] অধিকাংশ স্থানেই এটি একটি ক্ষতিকর জীব হিসেবে চিহ্নিত।

শ্রেণীবিন্যাস ও উপপ্রজাতি

শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যার জনক ক্যারোলাস লিনিয়াস ১৭৬৬ সালে সর্বপ্রথম প্রজাতিটির নামকরণ করেন Paradisea tristis।[12] পাখিটির প্রথম নমুনা সংগ্রহ করা হয় ভারতের পণ্ডিচেরী থেকে[4] (মতান্তরে ফিলিপাইন থেকে[12], তবে সম্ভবত অনুমানটি সঠিক নয় কারণ পাখিটি ফিলিপাইনে দেখা যায় না)। ভাতশালিকের এ পর্যন্ত দুইটি উপপ্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে[9]:

- Acridotheres tristis tristis (Linnaeus, 1758) - শ্রীলঙ্কাসহ সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত; মনোনিত উপপ্রজাতি

- A. t. melanosternus (Legge, 1879) - শ্রীলঙ্কার স্থানিক পাখি

melanosternus উপপ্রজাতিটি মনোনিত উপপ্রজাতির তুলনায় বেশ গাঢ় রঙের এবং এর চোখের পাশের পালকহীন হলুদ চামড়া তুলনামূলক অকারে বড়।[9][10]

স্বভাব

ডাক

ভোরে যেসব পাখির কলকাকলিতে বাংলার মানুষের ঘুম ভাঙে, ভাত শালিক তাদের অন্যতম। দিনের অবসর সময়ে এরা প্রচুর শব্দ করে ডাকাডাকি করে। এদের ডাক বেশ বিচিত্র এবং অসংখ্য প্রকরণ দেখা যায়। এরা উচ্চকণ্ঠে চিড়িক শব্দে ডাক দেয়, শিস দেয়, গর গর শব্দ করে এবং পুনঃপুন ডাকে রেডিট্...রেডিট্...রেডিট্...।[3] প্রায়ই পালক ফুলিয়ে মাথা উপর-নিচ ঝাঁকিয়ে এরা ডাকাডাকি করে। ঘরে ফেরার আগে বা বিশ্রামের আগেও এরা দলবদ্ধ হয়ে ডাকাডাকি করে।[13] ভয় পেলে বা আশেপাশে বিপদের আভাস পেলে চকে-চকে শব্দে ডেকে দলের অন্য সদস্যদের সতর্ক করে দেয়। উড়ে পালানোর সময়ও একই রকম আওয়াজ করে।[14] পাতি ময়নার মত না হলেও মানুষের কথা অনুকরণ করতে এরা যথেষ্ট পারদর্শী। এরা অন্যসব পাখি আর জীবজন্তুর ডাকও নকল করতে পারে।[2] ফলে কথা-বলা পাখি আর গায়ক পাখি হিসেবে ভাতশালিক বেশ সমাদরে পালন করা হয়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

_drinking_water_W_IMG_7971.jpg)

অন্যসব শালিকের মত ভাত শালিকও সর্বভূক। শহর, গ্রাম, প্রান্তর, ডাস্টবিন সর্বত্রই এরা খাবার খুঁজে বেড়ায়। এদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে পোকামাকড়, শুঁয়োপোকা, কেঁচো, ফল, শস্যদানা, বীজ, ছোট সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী এবং মানুষের ফেলে দেওয়া খাবার ও উচ্ছিষ্ট। সুযোগ পেলে এরা মরা ছোটখাটো প্রাণীও খায়। বড় বড় ফুলের মধু ও খেজুরের রস এদের খুবই পছন্দ। খাদ্যের সন্ধানে এদের গতিবিধি বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলের মধ্যে নরম ফল, বিশেষ করে পাকা বট, আম, জাম, পেয়ারা, সবেদা, আতা ইত্যাদি খাওয়ায় পারদর্শী।[2] পোকামাকড়ের সন্ধানে ঘাসজমিতে এদের প্রায়ই লাফিয়ে লাফিয়ে চরে বেড়াতে দেখা যায়। মূলত এরা ঘাসফড়িং বা পঙ্গপাল খুঁজে খুঁজে শিকার করে খায়। সেজন্যই এর বৈজ্ঞানিক নাম হয়েছে Acridotheres বা পঙ্গপাল শিকারী। শুধু ভূমি থেকে নয়, অন্যান্য উৎস থেকেও বিচিত্র রকমের পতঙ্গ এরা আহার করে।[9][15] পোকামাকড়ের সন্ধানে এরা তৃণভূমিতে গবাদিপশুর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়। গবাদিপশুর চলাফেরার ফলে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পোকামাকড় বাইরে বেরিয়ে এলে এরা সুযোগ বুঝে সেগুলোকে শিকার করে। এছাড়া দাবানল লাগলে তৃণভূমি থেকে পোকামাকড় বেরিয়ে আসে। তখনও ভাতশালিককে পতঙ্গ-শিকার করতে দেখা গেছে।[9] এছাড়া সদ্য চাষ দেওয়া জমিতে একইভাবে বেরিয়ে আসা পোকামাকড় খায়। বন্দী অবস্থায় এরা ভাতও খায়।

প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি

ধারনা করা হয়, ভাত শালিক সারা জীবনের জন্য জুটি বাঁধে। খাদ্যের প্রাচুর্য, আবহাওয়া আর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এক জোড়া শালিক একই স্থানে বছরের পর বছর বংশবিস্তার করে যায়। বাসা বানায় গাছের প্রাকৃতিক খোঁড়ল, দালানকোঠা আর পুলের ফোকরে এরা বাসা করে। সমতলে বংশবৃদ্ধি করার হার বেশি হলেও হিমালয়ের ৩০০০ মিটার উঁচুতেও বাসা করার খবর জানা যায়।[9]

মার্চ থেকে এপ্রিল ভাত শালিকের প্রজনন মৌসুম।[3] শুকনো পাতা, শিকড়, খড়, তৃণ, কাগজ, টিশ্যু পেপার, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, প্লাস্টিক, সাপের খোলস, আবর্জনা প্রভৃতি দিয়ে আগোছালো বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে।[3][9] একটি স্ত্রী শালিক একেক বারে ৪-৬টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ নীলকান্তমণির মত নীল। ডিমের মাপ ৩০.৮ × ২১.৯৯ মিলিমিটার। ১৭-১৮ দিনে ডিম ফুটে ছানা বের হয়। ২২ থেকে ২৪ দিন পর ছানারা উড়তে শেখে।[9] এশীয় কোকিল এদের বাসায় অনেক সময় ডিম পেড়ে যায় আর এরা নিজেদের সন্তান মনে করে কোকিলের সন্তান লালনপালন করে।[16]

পুনেতে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসে প্রজনন ঋতুতে ভাত শালিক সারা দিনে কী কী কাজে তার সময় ব্যয় করে তার একটি হিসাব করা হয়। সে হিসাব অনুযায়ী একটি শালিক সারাদিনে বাসা বানাতে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে ৪২%, এলাকা পরিদর্শন করতে ২৮%, চলাফেরায় ১২%, খাওয়াদাওয়া করতে ৪%, ডাকাডাকিতে ৭%, পালকের সাজসজ্জায়, দলবদ্ধ কাজে ও অন্যান্য কাজে ৭% সময় ব্যয় করে।[17]

ভাত শালিক কাঠঠোকরা, টিয়া প্রভৃতি পাখির বাসা দখল করে বাসা করে। এছাড়া কৃত্রিম বাসায়ও এরা সহজে বাসা বানায়। অন্য পাখির বাসা দখল করে এরা অন্য পাখির ছানাকে ঠোঁটে ধরে বাইরে ফেলে দেয়। আবার অনেকসময় দখল করা বাসায় এরা বাসা করে না, অন্য কোথাও করে। সেকারণে ক্ষতিকর প্রজাতি হিসেবে এরা বর্তমানে পরিচিতি পেয়েছে।[18]

- বাসা বানানোর উদ্দেশ্য প্লাস্টিক সংগ্রহ

ডিম

ডিম_Chicks_by_Dharani_Prakash.jpg) বাসা ও ছানা

বাসা ও ছানা-_Immature_at_nest_in_Kolkata_I_IMG_7877.jpg) বাসায় অপ্রাপ্তবয়স্ক শালিক

বাসায় অপ্রাপ্তবয়স্ক শালিক

তথ্যসূত্র

- "Acridotheres tristis"। The IUCN Red List of Threatened Species। সংগ্রহের তারিখ ২০১৩-০৬-১৫।

- রেজা খান (২০০৮)। বাংলাদেশের পাখি। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃষ্ঠা ২৩৭। আইএসবিএন 9840746901।

- জিয়া উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) (২০০৯)। বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ: পাখি, খণ্ড: ২৬। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। পৃষ্ঠা ৪১২।

- Pande, Satish (২০০৯)। Latin names of Indian birds explained। Mumbai: Bombay Natural History Society and Oxford University Press। পৃষ্ঠা 506। আইএসবিএন 978-0-19-806625-5।

- "Common Myna Acridotheres tristis"। BirdLife International। সংগ্রহের তারিখ ২০১৩-০৬-১৫।

- Lowe S., Browne M., Boudjelas S. and de Poorter M. (2000). 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species. A selection from the Global Invasive Species Database. The Invasive Species Specialist Group (ISSG), a specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN), Auckland.

- "ABC Wildwatch"। Abc.net.au। ২০১২-১১-০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১২-০৮-০৭।

- Rasmussen, PC & JC Anderton (২০০৫)। Birds of South Asia: The Ripley Guide. Vol 2। Smithsonian Institution & Lynx Edicions। পৃষ্ঠা 584।

- Ali, Salim (২০০১)। Handbook of the Birds of India and Pakistan, Volume 5 (2 (paperback) সংস্করণ)। India: Oxford University Press। পৃষ্ঠা 278। আইএসবিএন 0-19-565938-4। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - Rasmussen, Pamela C. (২০০৫)। Birds of South Asia - The Ripley Guide (volume 2)। Smithsonian Institution, Washington & Lynx edicions, Barcelona। পৃষ্ঠা 683। আইএসবিএন 84-87334-66-0। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - "Common Myna"। সংগ্রহের তারিখ ডিসেম্বর ২৩, ২০০৭।

- "Common Myna (Acridotheres tristis)"। The Internet Bird Collection। সংগ্রহের তারিখ ২৩ জুলাই ২০১৩।

- Mahabal, Anil; Vaidya, V.G. (১৯৮৯)। "Diurnal rhythms and seasonal changes in the roosting behaviour of Indian Myna Acridotheres tristis (Linnaeus)"। Proceedings of Indian Academy of Sciences (Animal Science)। Indian Academy of Sciences, Bangalore। 98 (3): 199–209। doi:10.1007/BF03179646। সংগ্রহের তারিখ ২২ জানুয়ারি ২০১১।

- Griffin, Andrea S. (২০০৮)। "Social learning in Indian mynahs, Acridotheres tristis: the role of distress calls."। Animal Behaviour। 75 (1): 79–89। doi:10.1016/j.anbehav.2007.04.008।

- Mathew, DN; Narendran, TC; Zacharias, VJ (১৯৭৮)। "A comparative study of the feeding habits of certain species of Indian birds affecting agriculture"। J. Bombay Nat. Hist. Soc.। 75 (4): 1178–1197।

- Choudhury A. (১৯৯৮)। "Common Myna feeding a fledgling koel"। Journal of the Bombay Natural History Society। 95 (1): 115।

- Mahabal, Anil (১৯৯১)। "Activity-time budget of Indian Myna Acridotheres tristis (Linnaeus) during the breeding season"। Journal of the Bombay Natural History Society। Bombay Natural History Society। 90 (1): 96–97। সংগ্রহের তারিখ ২২ জানুয়ারি ২০১১।

- Pande, Satish (২০০৩)। Birds of Western Ghats, Kokan and Malabar (including birds of Goa)। Mumbai: Bombay Natural History Society & Oxford University Press। পৃষ্ঠা 377। আইএসবিএন 0-19-566878-2। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য)

আরও পড়ুন

- Feare, Chris (১৯৯৯)। Starlings and Mynas। Princeton University Press। আইএসবিএন 0-7136-3961-X। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - Grimmett, Inskipp and Inskipp, Birds of India আইএসবিএন ০-৬৯১-০৪৯১০-৬

- Pell, A.S. & Tidemann, C.R. (1997) "The impact of two exotic hollow-nesting birds on two native parrots in savannah and woodland in eastern Australia", Biological Conservation, 79, 145-153. A study showing native birds being excluded from up to 80% of nesting sites in Canberra, Australia.

বহিঃসংযোগ

- (Indian Myna =) Common Myna - Species text in The Atlas of Southern African Birds.

- Indian Myna Control Handbook

- ANU Indian Common Myna page about Mynas as an invasive species in Australia and what can be done to control them.