দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

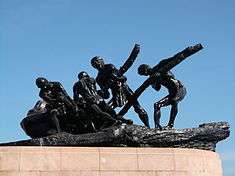

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এমবিই (১৮৯৯–১৯৭৫) একজন ভারতীয় ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং ললিত কলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।[1] তিনি শ্রমের বিজয় এবং শহীদ স্মারক-সহ ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যের জন্য পরিচিত ছিলেন এবং আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অন্যতম প্রধান শিল্পী হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়।[2] ডি. পি. রায়চৌধুরী ১৯৬২ সালে ললিত কলা একাডেমীর একজন সহযোগী (ফেলো) নির্বাচিত হন। শিল্পক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার তাঁকে তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণ প্রদান করে।[3]

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী | |

|---|---|

| |

| জন্ম | ১৫ জুন ১৮৯৯ তেজহাট, রংপুর জেলা, ব্রিটিশ ভারত |

| মৃত্যু | ১৫ অক্টোবর ১৯৭৫ (বয়স ৭৬) |

| পেশা | চিত্রশিল্পী ভাস্কর |

| পরিচিতির কারণ | ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য শ্রমের বিজয় শহীদ স্মারক পাটনা |

| দাম্পত্য সঙ্গী | ডলি |

| পুরস্কার | পদ্মভূষণ অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার (এমবিই) এর সদস্য ললিত কলা একাডেমী রত্ন |

জীবনী

রায়চৌধুরী ১৫ই জুন, ১৮৯৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশে) রংপুরের তেজহাটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বাড়িতে থেকে তাঁর পড়াশোনা করেন।[4] তিনি চিত্রাঙ্কন শিখেছিলেন নামী বাঙালি চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে, এবং তাঁর প্রথম দিককার চিত্রগুলিতে তাঁর শিক্ষকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[5] ভাস্কর্যের দিকে ধাবিত হবার প্রাক্কালে তিনি প্রথমে হিরোমনি চৌধুরীর কাছে প্রশিক্ষণ নেন এবং পরবর্তী সময়ে আরও প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ইতালি চলে যান।[1] এই সময়কালেই তাঁর ভাস্কর্যে পশ্চিমী প্রভাব পড়তে শুরু করে। ভারতে ফিরে এসে, তিনি আরও পড়াশোনার জন্য বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট এ ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে, তিনি চেন্নাই এর গভর্নমেন্ট কলেজ অব ফাইন আর্টসে যোগদানের জন্য চলে যান, প্রথমে ছাত্র হিসাবে, এবং তারপরে ১৯৫৮ সালে অবসর নেওয়া অবধি প্রথমে বিভাগীয় প্রধান, তারপর উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। তিনি যখন চেন্নাই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়, ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে এমবিই হিসাবে সম্মানিত করে।[1][6] যখন ১৯৫৪ সালে ললিত কলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নিয়োজিত হন।[7] তিনি ১৯৫৫ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর আর্ট সেমিনারে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর ১৯৫৬ সালের চেন্নাইতে মঞ্চস্থ হওয়া নিখিল ভারত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিও তিনি ছিলেন ।[4]

রায় চৌধুরীর কাজে ফরাসী ভাস্কর ওগুস্ত রদ্যাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছিল।[8] ১৯৯৩ সালে কলকাতায় তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারপর ভারতে তাঁর বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল বিড়লা একাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার, কলকাতা, জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী, মুম্বই, ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্ট, দিল্লি এবং ললিত কলা একাডেমী, নতুন দিল্লি।[1] তিনি বড় আকারের বহিরাঙ্গন ভাস্কর্যগুলির জন্য পরিচিত, যেমন শ্রমের বিজয়, এবং মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি, দুটিই চেন্নাইয়ের মেরিনা সমুদ্র সৈকতে[9] পাটনায় শহীদ স্মারক, হোয়েন উইন্টার কামস এবং ভিকটিমস অব হাঙ্গার, দুটিই ব্রোঞ্জ মূর্তি,[10] দিল্লিতে লবণ সত্যাগ্রহের মূর্তি[11] এবং তিরুবনন্তপুরমে চিতিরা থিরুনাল বলরাম বর্মা দ্বারা টেম্পল এন্ট্রি প্রোক্লামেশন।[2] অ্যান ইনমেট অফ হারেম, রাস লীলা, এ ড্রামাটিক পোজ অব এ ম্যান ইন এ লার্জ ক্লোক অ্যান্ড হ্যাট এবং দ্য ট্রিবিউন তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম।[1] তার রচনাগুলি প্রদর্শিত হয়েছে সরকারী যাদুঘর, চেন্নাই, ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট, নতুন দিল্লি, জগন্মোহন প্যালেসের শ্রীচিত্রালয়ম, সালার জং মিউজিয়াম, হায়দ্রাবাদ এবং কেরলের ত্রিবাঙ্কুর আর্ট গ্যালারীতে।[2] এগুলির বিষয়ে অনেক বইয়েও লেখা হয়েছে। ইন্ডিয়ান মাস্টার্স, প্রথম খণ্ড,[12] দ্য টু গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্টিস্ট[13] এবং দেবীপ্রসাদের শিল্প ও নান্দনিকতা তাদের মধ্যে কিছু বই।[14] তিনি একটি বইও প্রকাশ করেছিলেন, দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী, সহ-লেখক ছিলেন জয়া আপ্পাসামী।[15] তাঁর কিছু ছাত্র যেমন নিরোদ মজুমদার এবং পরিতোষ সেন পরে তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতা এবং গুণে পরিচিত শিল্পী হয়ে ওঠেন।[1]

আরো দেখুন

- ললিত কলা একাডেমী ফেলো তালিকা

- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট

- শহীদ স্মারক পাটনা

তথ্যসূত্র

- "An Artist of Many Colours"। Presentation। Slide Share। ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ৩ মার্চ ২০১৬।

- "Tribute to the King"। The Hindu। ২৯ জানুয়ারি ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ৩ মার্চ ২০১৬।

- "Padma Awards" (PDF)। Ministry of Home Affairs, Government of India। ২০১৬। ১৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মূল (PDF) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩ জানুয়ারি ২০১৬।

- "Artist Profile"। Goa Art Gallery। ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ৩ মার্চ ২০১৬।

- "D.P Roy Chowdhury"। GK Today। ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ৩ মার্চ ২০১৬।

- "নং. 34396"। দ্যা লন্ডন গেজেট (সম্পূরক) (ইংরেজি ভাষায়)। ১১ মে ১৯৩৭।

- S. B. Bhattacherje (২০০৯)। Encyclopaedia of Indian Events & Dates। Sterling Publishers। পৃষ্ঠা 222 of 613। আইএসবিএন 9788120740747।

- "Virtual Galleries – Modern Sculptures"। National Gallery of Modern Art, New Delhi। ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ৩ মার্চ ২০১৬।

- "A stroll could be a learning experience too"। The Hindu। ৩০ অক্টোবর ২০১১। সংগ্রহের তারিখ ৩ মার্চ ২০১৬।

- "When winter comes"। Chennai Museum। ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ৩ মার্চ ২০১৬।

- "Photographer's Note"। Trek Earth। ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ৩ মার্চ ২০১৬।

- Bijoy Krishna Das (Editor) (১৯২০)। Indian Masters, Volume I। Lakshmibilas Press, Calcutta। পৃষ্ঠা 76। ASIN B00GZZK5RM।

- Prasanta Daw (১৯৭৮)। The Two Great Indian Artists। Firma KLM। পৃষ্ঠা 114। ওসিএলসি 4389232।

- Prasanta Daw (১৯৯৮)। Art and aesthetics of Deviprasad। Indian Society of Oriental Art। পৃষ্ঠা 16। ওসিএলসি 39130016।

- Devi Prosad Roy Chowdhury, Jaya Appasamy (১৯৭৩)। Devi Prosad Roy Chowdhury। Lalit Kalā Akademi। পৃষ্ঠা 40। ওসিএলসি 2439345।

বহিঃসংযোগ

- "A Dramatic Pose of a Man in a Large Cloak and Hat"। A Painting by Debi Prasad Roy Choudhury। Invaluable। ২০১৬।