সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি

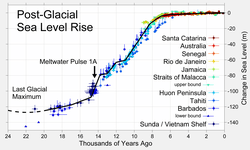

সমুদ্রস্তরের উচ্চতাবৃদ্ধি (SLR) দ্বারা বোঝানো হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রের পানির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে স্থলভাগ গ্রাস করে ফেলা সংক্রান্ত দুর্যোগকে। এই দুর্যোগ একটি বৈশ্বিক সমস্যা, যা প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট কারণসমূহের সম্মিলিত ফলাফল। প্রগতিপন্থি অনেকেই মনে করে থাকেন যে, সমুদ্রস্তরের উচ্চতাবৃদ্ধি একটি গালগল্প; কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত এর সত্যতা প্রমাণ করে বিভিন্ন ভিডিওচিত্র, ভূ-উপগ্রহচিত্র, আলোকচিত্র ও বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ হাজির করছেন। পত্রপত্রিকায়ও প্রায় প্রতিদিনই এন্টার্কটিকায় বরফ গলার দৃশ্য ছাপা হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যেই এর স্পষ্ট প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এতদদৃষ্টে এই দুর্যোগকে আর শ্রেফ ভুল ব্যাখ্যা কিংবা গালগল্প বলে চালিয়ে দেবার মতো অবকাশ নেই। যদিও বিতর্ক চলছেই।

.png)

বিশ্বব্যাপী সমুদ্রস্তরের উচ্চতাবৃদ্ধি

বাংলাদেশ

ভারত মহাসাগরের উপসাগর বঙ্গোপসাগরের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলভাগ। দিনে দিনে এন্টার্কটিকার বরফ গলার ফলে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিতে (Sea Level Rise: SLR) ডুবে যাবার আশঙ্কায় রয়েছে বাংলাদেশ।[2] UNFCCC'র দেয়া তথ্যমতে, বিংশ শতাব্দিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ১০-২০ সেন্টিমিটার বেড়েছে এবং ২০১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরো ১৮-৫৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। আর এতে মালদ্বীপসহ তলিয়ে যাবে উপকূলবর্তী দেশ বাংলাদেশও।[3] জাতিসংঘের আন্তসরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল বা IPCC ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে জানিয়েছে যে, ২০৫০ খ্রিস্টাব্দে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের অন্তত ১৭% ভূমি সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে৷[4] [5] কিন্তু ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'দ্যা সায়ন্টিফিক কমিটি অন এন্টার্কটিক রিসার্চ' (SCAIR) জানিয়েছে, যে হারে এন্টার্কটিকার বরফ গলছে, তাতে ২১০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ৫ ফুট। বিগত দিনের পরিসংখ্যানের প্রায় দ্বিগুণ এই হিসাবের প্রেক্ষিতে ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা DFDI-এর অভিমত হলো, এপরিমাণ উচ্চতাবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় এক পঞ্চমাংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাবে।[6] বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম (১০ম)।[7] এরকম অকষ্মাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দেশের প্রায় ৮%-এরও বেশি নিম্নাঞ্চল ও প্লাবনভূমি আংশিক এবং/অথবা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়বে।[8][9] এছাড়া রাজধানী শহর ঢাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১ মিটার উঁচুতে অবস্থান করছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাজনিত কারণে ঢাকাও আক্রান্ত হতে পারে বলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড বা WWF-এর অভিমত।[10] এইসব ভবিষ্যত সংশ্লিষ্টতার প্রেক্ষিত পেরিয়ে বর্তমানেই (২০০৯) সুন্দরবনে সর্বপ্রথম, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অনুভূত হয়।[11] কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞানীদের দেয়া তথ্যমতে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত সমুদ্র, প্রতি বছর ৩ মিলিমিটার (০.১২ ইঞ্চি) করে বাড়ছিলো, কিন্তু পরবর্তি দশকেই প্রতি বছর ৫ মিলিমিটার (০.২ ইঞ্চি) করে বাড়া শুরু হয়েছে।[12] এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সার্কের "আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র"(SMRC)-এর একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, হিরণ পয়েন্ট, চর চাঙ্গা, এবং কক্সবাজারে জোয়ারের পানির স্তর প্রতি বছর, যথাক্রমে ৪.০ মিলিমিটার, ৬.০ মিলিমিটার এবং ৭.৮ মিলিমিটার বেড়েছে।[2]

এদিকে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির হারের চেয়েও আরো বেশি হারে ডুবে যাচ্ছে। কারণ প্রতি বছর বঙ্গোপসাগর উপকূলের এলাকাসমূহের মাটি দেবে, বসে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই একটি গবেষণা থেকে ভারতের কলকাতা শহরে, মাটি বসে যাওয়ার প্রমাণ মিলেছে।[13] এছাড়া আরো দুটি গবেষণায় ভবিষ্যতে লখনৌ[14] এবং পাটনার[15] ভূমি বসে যাবার সম্ভাব্যতা দেখানো হয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, ভূমি, প্রতি বছর ৫মিলিমিটার বসে গেলেও, পলি জমে আরো ৭মিলিমিটার উঁচু হয়ে যায় ভূত্বক। কিন্তু মানবসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নদীর পানি বা বন্যার পানি সর্বত্র পৌঁছাতে পারে না, ফলে পলি পৌঁছতে পারছে না সেসব স্থানে। আর তাই ভূমি বসে যাবার তুলনায় সব স্থানে ভূমি উঁচু হচ্ছে না। এ গবেষণা সঠিক হলে, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে বাংলাদেশ ডুবে যাবে; এতে যেমন মানুষের হস্তক্ষেপ আছে, তেমনি আছে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন।

সাতক্ষীরা-খুলনার সুন্দরবন

২০০৭ খ্রিস্টাব্দে, ইউনেস্কো'র প্রতিবেদন মতে, সমুদ্রস্তরের ৪৫ সেন্টিমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে সুন্দরবনের ৭৫% ডুবে যেতে পারে।[16] ইতোমধ্যেই (২০০৯) সুন্দরবনের পশ্চিম বন বিভাগের সবচেয়ে গহীন অরণ্যে, বঙ্গোপসাগর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মান্দারবাড়িয়া ক্যাম্প ইতোমধ্যে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেছে৷ ক্যাম্পের কাছে মিঠা পানির একটি পুকুর ছিলো, যা প্রচুর জেলে-বাওয়ালির সুপেয় পানির একমাত্র উৎস ছিলো৷ মান্দারবাড়িয়া ক্যাম্পসহ ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার এলাকার ভূমি সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে গেছে৷ নদীভাঙনের ফলে পলি জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের ভেতরে ছোট ছোট খাল ও নদী৷ ফলে জোয়ারের পানি একবার উঠলে আর নামতে পারছে না; পরবর্তী জোয়ারে আরও ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে পানি৷ ফলে এসব এলাকার গাছপালার বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে৷[17]

মালদ্বীপ

ট্রুভালু

তথ্যসূত্র

- US Environmental Protection Agency (US EPA) (২০১০)। "Sea Level: Climate Change: US EPA"। US EPA।

- Fazlous Satter (২৩)। "Conflict resulting from climate change in Bangladesh"। গবেষণা (ইংরেজি ভাষায়)। CHRDHS। ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে মূল (ওয়েব) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ২৬, ২০১০। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য); এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:|তারিখ=, |year= / |date= mismatch(সাহায্য) - UNFCCC। "Feeling the Heat" (ওয়েব (পিএইচপি))। ওয়েব (ইংরেজি ভাষায়)। UNFCCC। সংগ্রহের তারিখ জুলাই ২৮, ২০১০।

- সাগর সরওয়ার (২৪ নভেম্বর ২০০৯)। আব্দুল্লাহ আল-ফারূক, সম্পাদক। "জলবায়ু পরিবর্তন, আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই দূর করতে হবে" (ওয়েব)। জার্মানী: ডয়চে ভেলে। ডয়চে ভেলে। সংগ্রহের তারিখ জুন ৩, ২০১০।

- ইফতেখার মাহমুদ (২৩ এপ্রিল ২০১০)। "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞানীদের নতুন তথ্য: বাংলাদেশ ডুববে না" (ওয়েব)। ঢাকা: দৈনিক প্রথম আলো। সংগ্রহের তারিখ জুন ৫, ২০১০।

- আরাফাতুল ইসলাম (০৩ ডিসেম্বর ২০০৯)। "সমাজ জীবন: গৃহহীন হবে বাংলাদেশের তিন কোটি মানুষ" (ওয়েব)। জার্মানি। ডয়চে ভেলে। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ১৮, ২০১০। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|তারিখ=(সাহায্য) - জাবেদ সুলতান (১৯ জুলাই ২০০৯)। "বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ: দরকার দেশব্যাপী প্রচারণা"। প্রথম আলো (প্রিন্ট)। ঢাকা। পৃষ্ঠা ৩০।

- মুশফিকুর রহমান (আগস্ট ১৬, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ)। "জলবায়ু পরিবর্তন: কারও কারও জন্য সুখবর!"। দৈনিক প্রথম আলো (প্রিন্ট)। ঢাকা। পৃষ্ঠা ১০। অজানা প্যারামিটার

|note=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য); এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:|তারিখ=, |সংগ্রহের-তারিখ=(সাহায্য); - "Report: Flooded Future: Global vulnerability to sea level rise worse than previously understood"। climatecentral.org (ইংরেজি ভাষায়)। ২০১৯-১০-২৯। সংগ্রহের তারিখ ২০১৯-১১-০৩।

- সাগর সরওয়ার (১৬ নভেম্বর ২০০৯)। "সমাজ জীবন: এশিয়ার মেগাসিটিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ঢাকা" (ওয়েব)। জার্মানি। ডয়চে ভেলে। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ১৯, ২০১০।

- খসরু চৌধুরী (১৩ ডিসেম্বর ২০০৯)। "জলবায়ু পরিবর্তনের থাবা পড়েছে সুন্দরবনেও"। দৈনিক প্রথম আলো (প্রিন্ট)। ঢাকা। পৃষ্ঠা ৭।

- Nirmala George (মার্চ ২৪, ২০০০)। "Disputed isle in Bay of Bengal disappears into sea"। এপি (ইংরেজি ভাষায়)। এসোসিয়েট প্রেস (AP)। ২৭ মার্চ ২০১০ তারিখে মূল (ওয়েব) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ২২, ২০১০।

- "Assessment of land subsidence phenomenon in Kolkata city, India", by RC Lakhera; July 10, 2007; Research Work; 6pages.

- [অজানা] (জুলাই ৩১, ২০১০)। "Land Subsidence Threat by 2026" (ওয়েব)। Times of India (ইংরেজি ভাষায়)। ভারত। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ২৫, ২০১০।

- [অজানা] (জুন ৩০, ২০০৫)। "Land subsidence in city? Quite likely" (ওয়েব)। Times of India (ইংরেজি ভাষায়)। ভারত। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ২৫, ২০১০।

- "Case Studies on Climate Change and World Heritage", UNESCO, 2007

- সাগর সরওয়ার (৩০ অক্টোবর ২০০৯)। "সমাজ জীবন: জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার সুন্দরবন" (ওয়েব)। জার্মানি। ডয়চে ভেলে। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ১৮, ২০১০।