ডেঙ্গু জ্বর

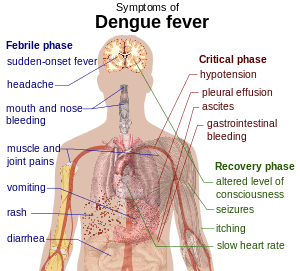

ডেঙ্গু জ্বর (সমার্থক ভিন্ন বানান ডেঙ্গি) একটি এডিস মশা বাহিত ডেঙ্গু ভাইরাস জনিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ।[1] এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সচরাচর ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলো দেখা দেয়।[2] উপসর্গগুলির মাঝে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, পেশিতে ও গাঁটে ব্যথা এবং গাত্রচর্মে ফুসকুড়ি।[1][2] দুই থেকে সাত দিনের মাঝে সাধারণত ডেঙ্গু রোগী আরোগ্য লাভ করে।[1] কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগটি মারাত্মক রক্তক্ষরী রূপ নিতে পারে যাকে ডেঙ্গু রক্তক্ষরী জ্বর (ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার) বলা হয়। এর ফলে রক্তপাত হয়, রক্ত অনুচক্রিকার মাত্রা কমে যায় এবং রক্ত প্লাজমার নিঃসরণ ঘটে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কখনোবা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম দেখা দেয়। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে কমে যায়।[2]

| ডেঙ্গু জ্বর | |

|---|---|

ডেঙ্গু জ্বরের সময় গাত্রচর্মে দেখা যাওয়া ফুসকুড়ি | |

| শ্রেণীবিভাগ এবং বহিঃস্থ সম্পদ | |

| উচ্চারণ | /ডেংগু/ |

| বিশিষ্টতা | সংক্রামক রোগ[*] |

| আইসিডি-১০ | A৯০ |

| আইসিডি-৯-সিএম | ০৬১ |

| ডিজিসেসডিবি | ৩৫৬৪ |

| মেডলাইনপ্লাস | ০০১৩৭৪ |

| ইমেডিসিন | med/528 |

| পেশেন্ট ইউকে | ডেঙ্গু জ্বর |

| মেএসএইচ | C02.782.417.214 (ইংরেজি) |

কয়েক প্রজাতির এডিস মশকী (স্ত্রী মশা) ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রধান বাহক।[2] যেগুলোর মধ্যে এডিস ইজিপ্টি মশকী প্রধানতম। ভাইরাসটির পাঁচটি সেরোটাইপ পাওয়া যায়।[3][4] ভাইরাসটির একটি সেরোটাইপ সংক্রমণ করলে সেই সেরোটাইপের বিরুদ্ধে রোগী আজীবন প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করে, কিন্তু ভিন্ন সেরোটাইপের বিরুদ্ধে সাময়িক প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করে।[1] পরবর্তীতে ভিন্ন সেরোটাইপের ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমিত হলে রোগীর মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে।[1] কয়েক ধরনের টেস্টের মাধ্যমে, যেমন, ভাইরাসটি বা এর আরএনএ প্রতিরোধী এন্টিবডির উপস্থিতি দেখেও ডেঙ্গু জ্বর নির্ণয় করা যায়।

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধী টিকা কয়েকটি দেশে অনুমোদিত হয়েছে[5] তবে এই টিকা শুধু একবার সংক্রমিত হয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর।[6] মূলত এডিস মশার কামড় এড়িয়ে চলাই ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়।[1] তাই মশার আবাসস্থল ধ্বংস করে মশার বংশবিস্তার প্রতিরোধ করতে হবে। এ জন্য এডিস মশার বংশবিস্তারের উপযোগী বিভিন্ন আধারে, যেমন, কাপ, টব, টায়ার, ডাবের খোলস, গর্ত, ছাদ ইত্যাদিতে আটকে থাকা পানি অপসারণ করতে হবে।[1] শরীরের বেশির ভাগ অংশ ঢেকে রাখে এমন পোশাক পরিধান করতে হবে।[1]

ডেঙ্গু জ্বর হলে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে এবং বেশি করে তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে।[2] জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল দেওয়া হয়।[2] প্রায়শ রোগীর শিরায় স্যালাইন দিতে হতে পারে।[2] মারাত্মক রূপ ধারণ করলে রোগীকে রক্ত দিতে হতে পারে।[2] ডেঙ্গু জ্বরে হলে কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক ও ননস্টেরয়েডাল প্রদাহপ্রশমী ওষুধ সেবন করা যাবে না, করলে রক্তপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়।[2][7]

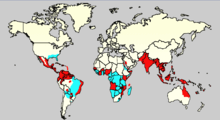

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে ডেঙ্গু একটি বৈশ্বিক আপদে পরিণত হয়েছে।[8][8] এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশের ১১০টির অধিক দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হয়।[8][8] প্রতি বছর পাঁচ থেকে পঞ্চাশ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে সংক্রমিত হয় এবং তাদের মাঝে দশ থেকে বিশ হাজারের মতো মারা যায়। ১৭৭৯ সালে ডেঙ্গুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বিংশ শতকের প্রথমভাগে ডেঙ্গুর ভাইরাস উৎস ও সংক্রমণ বিশদভাবে জানা যায়। মশক নিধনই বর্তমানে ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়। সরাসরি ডেঙ্গু ভাইরাসকে লক্ষ্য করে ওষুধ উদ্ভাবনের গবেষণা চলমান রয়েছে।[9] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশটি অবহেলিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের একটি হিসেবে ডেঙ্গু চিহ্নিত করেছে।[7]

চিহ্ন ও উপসর্গ

সাধারণভাবে, ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্তরা হয় উপসর্গবিহীন (৮০%) অথবা সাধারণ জ্বরের মত সামান্য উপসর্গ। [10][11][12] বাকিদের রোগ হয় আরো জটিল(৫%), এবং স্বল্প অনুপাতে এটি প্রাণঘাতী হয়। [10][12] ইনকিউবিশন পিরিয়ড (উপসর্গসমূহের সূত্রপাত থেকে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়) স্থায়ী হয় ৩-১৪ দিন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হয় ৪-৭ দিন।[13] অতএব, আক্রান্ত এলাকা-ফেরত পর্যটকদের ডেঙ্গু হয় না যদি ঘরে ফেরার ১৪ দিনের বেশি পরে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ শুরু হয়।[14] বাচ্চাদের প্রায়ই এই উপসর্গগুলি হয় যা সাধারণ সর্দি এবং গ্যাস্ট্রোএন্টারাটাইটিস (বমি ও ডায়েরিয়া)র সমান,[15] আর সাধারণতঃ বড়দের চেয়ে উপসর্গের তীব্রতা কম হয়,[16] কিন্তু রোগের জটিলতার শিকার বেশি পরিমাণে হয়। [14]

ক্লিনিক্যাল কোর্স

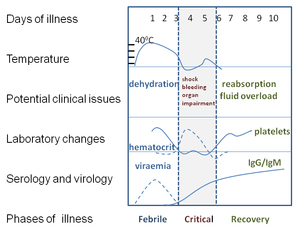

ডেঙ্গু উপসর্গের বৈশিষ্ট্য হ’ল হঠাত জ্বর হওয়া, মাথাব্যথা(সাধারণতঃ দু’চোখের মাঝে), মাংশপেশি ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা, এবং র্যাশ বেরোনো। ডেঙ্গুর আরেক নাম “হাড়-ভাঙা জ্বর” যা এই মাংশপেশি ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা থেকে এসেছে। মেরুদন্ড ও কোমরে ব্যাথা হওয়া এ রোগের বিশেষ লক্ষণ। [10][17] সংক্রমণের কোর্স তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত: প্রাথমিক, প্রবল এবং আরোগ্য।[18]

প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে অত্যধিক জ্বর, প্রায়শ ৪০ °সে (১০৪ °ফা)-র বেশি, সঙ্গে থাকে সাধারণ ব্যথা ও মাথাব্যথা; এটি সাধারণতঃ দুই থেকে সাতদিন স্থায়ী হয়।[17][18] এই পর্যায়ে ৫০-৮০% উপসর্গে র্যাশ বেরোয়।[17][19] এটা উপসর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে লাল ফুসকুড়ি হিসাবে দেখা দেয়, অথবা পরে অসুখের মধ্যে (দিন ৪-৭) হামের মত র্যাশ দেখা দেয়। [19][20] কিছু petechia (ছোট লাল বিন্দু যেগুলি ত্বকে চাপ দিলে অদৃশ্য হয় না, যেগুলির আবির্ভাব হয় ত্বকে চাপ দিলে এবং এর কারণ হচ্ছে ভগ্ন রক্তবাহী নালী) এই জায়গায় আবির্ভূত হতে পারে,[18] এবং কারুর মুখ ও নাকের মিউকাস মেমব্রেন থেকে অল্প রক্তপাতও হতে পারে।[14][17]

কিছু লোকের ক্ষেত্রে অসুখটি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যার কারণে প্রবল জ্বর হয় এবং সাধারণতঃ এক থেকে দুই দিন স্থায়ী হয়। [18] এই পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে তরল বুক এবং অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে বর্ধিত ক্যাপিলারি শোষণ ও লিকেজের কারণে জমে। এর ফলে রক্তপ্রবাহে তরলের পরিমাণ কমে যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ হ্রাস পায়।[18] এই পর্যায়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা এবং প্রবল রক্তপাত হয়, সাধারণতঃ গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট হতে পারে।[14][18] ডেঙ্গুর সব ঘটনার ৫%-এরও কম ক্ষেত্রে শক (ডেঙ্গু শক সিনড্রোম) এবং হেমারেজ (ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার)ঘটে,[14] তবে যাদের আগেই ডেঙ্গু ভাইরাসের অন্যান্য স্টিরিওটাইপ-এর সংক্রমণ ঘটেছে(“সেকেন্ডারি ইনফেকশন”) তারা বর্ধিত বিপদের মধ্যে রয়েছেন।[14][21]

এরপর আরোগ্য পর্যায়ে বেরিয়ে যাওয়া তরল রক্তপ্রবাহে ফেরত আসে।[18] এটি সাধারণতঃ দুই থেকে তিনদিন স্থায়ী হয়।[14] এই উন্নতি হয় চমকে দেবার মত, কিন্তু এতে প্রচন্ড চুলকানি এবং হৃদস্পন্দনের গতি ধীরহতে পারে।[14][18] আরেকরকম র্যাশও বেরোতে পারে ম্যাকুলোপাপুলার বা ভাস্কুলাইটিক রূপে, যার ফলে ত্বকে গুটি বেরোয়।[22] এই পর্যায়ে তরলের অতিপ্রবাহ অবস্থা ঘটতে পারে। যদি এতে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় তাহলে সচেতনতার মাত্রা হ্রাস অথবা মুর্ছা যাওয়া হতে পারে। [14] এর পর এক ক্লান্তির অনুভূতি অনেক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে।[22]

সম্পর্কিত সমস্যা

মাঝে মাঝে ডেঙ্গু অন্যান্য অনেক শরীরতন্ত্রকে আক্রমণ করতে পারে,[18] আলাদা ভাবে অথবা চিরাচরিত ডেঙ্গু লক্ষণের সাথে।[15] ০.৫%-৬% চরম ক্ষেত্রে সচেতনতার মাত্রা হ্রাস পায় যার কারণ মস্তিষ্কে ভাইরাসের সংক্রমণ অথবা পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবনতি,উদাহরণস্বরূপ, লিভার।[15][23]

ডেঙ্গুর সাপেক্ষে অন্যান্য নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের বিষয়ে জানা গেছে, যেমন ট্রান্সভার্স মায়েলিটিস এবং গুলেন-বারে সিনড্রোম.[15] দুর্লভতর জটিলতার মধ্যে আছে হৃদপিন্ডে সংক্রমণ এবং অ্যাকিউট লিভার ফেলিওর।[14][18]

কারণ

ভাইরোলজি

ডেঙ্গু ফিভার ভাইরাস (DENV) Flavivirus জিনের Flaviviridaeপরিবারের একটি আরএনএ ভাইরাস। একই জিনের অন্য সদস্যদের মধ্যে আছে ইয়েলো ফিভার ভাইরাস, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস, সেন্ট লুইস এনকেফেলাইটিস ভাইরাস, জাপানি এনকেফেলাইটিস ভাইরাস, টিক-বর্ন এনকেফেলাইটিস ভাইরাস,ক্যাজেনুর ফরেস্ট ডিজিজ ভাইরাস, এবং ওমস্ক হেমোরেজিক ফিভার ভাইরাস.[23] বেশির ভাগই আর্থ্রোপড বা পতঙ্গ পরিবাহিত (মশা বা টিক), আর তাই এদের বলা হয় আর্বোভাইরাস (arthropod-borne viruses).[23]

ডেঙ্গু ভাইরাসের জিনোম (জিনগত পদার্থ) ধারণ করে প্রায় ১১০০০ নিউক্লিওটাইড বেস, যার কোড-এ আছে তিনটি ভিন্ন প্রকারের প্রোটিন অণু (C, prM এবং E) যা তৈরি করে ভাইরাস অণু এবং সাতটি অন্য প্রকারের প্রোটিন অণু (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5) যা শুধুমাত্র আক্রান্ত ধারক কোষেই পাওয়া যায় এবং তা ভাইরাসের প্রতিরূপ বানাতে সাহায্য করে। [21][24] ভাইরাসের চারটি ভাগ আছে, এগুলিকে বলে সেরোটাইপ এবং এগুলির নাম হল DENV-1, DENV-2, DENV-3 এবং DENV-4.[11] এই চারটি সেরোটাইপ মিলে রোগের পূর্ণ চিত্র তৈরি করে।[21] একটি সেরোটাইপের সংক্রমণকে মনে করা হয় সেই সেরোটাইপের বিরুদ্ধে জীবনভর প্রতিরোধ ক্ষমতা উৎপন্ন হল কিন্তু তা অন্যগুলির ক্ষেত্রে শুধু স্বল্পমেয়াদী প্রতিরোধ দেয়।[11][17]

সেকেন্ডারী ইনফেকশনে প্রবল জটিলতা দেখা দেয় বিশেষ করে যদি কারুর আগে সেরোটাইপ DENV-1 হয় এবং তারপর সেরোটাইপ DENV-2 বা সেরোটাইপ DENV-3তে আক্রান্ত হয় অথবা যদি কেউ আগে DENV-3তে আক্রান্ত হয়ে পরে DENV-2তে আক্রান্ত হয়।[24]

পরিবহণ

ডেঙ্গু ভাইরাস প্রাথমিকভাবে এডিস মশা দ্বারা পরিবাহিত হয়,বিশেষ করে A. aegypti।[11] সাধারণতঃ এই মশার বাস ল্যাটিচিউড ৩৫° উত্তর ও ৩৫° দক্ষিণ ১,০০০ মিটার (৩,৩০০ ফু) ঢালের নীচে।[11] এরা মূলতঃ দিনের বেলা কামড়ায়।[25] অন্যান্য “এডিস” প্রজাতির মশা যারা রোগ ছড়ায় তাদের মধ্যে আছে A. albopictus, A. polynesiensis এবং A. scutellaris ।[11] এই ভাইরাসের প্রাথমিক ধারক মানুষ,[11][23] কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য প্রাইমেটিদেরদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। [26] একবারের কামড়ালেই সংক্রমণ হতে পারে।[27] স্ত্রী মশা ডেঙ্গু আক্রান্তর রক্তপান করে নিজে সংক্রমিত হয় ও পেটে ভাইরাস বহন করে। প্রায় ৮-১০ দিন পর ভাইরাস মশার দেহের অন্যান্য কোষে ছড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে আছে মশার লালাগ্রন্থি এবং শেষে এর লালায় চলে আসে। সারা জীবনের জন্য আক্রান্ত হলেও মশার উপর এই ভাইরাসের কোন ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে না । এডিস ইজিপ্টি” কৃত্রিম জলাধারে ডিম পাড়তে, মানুষের সবচেয়ে কাছে থাকতে এবং অন্যান্য মেরুদন্ডীদের চাইতে মানুষের রক্ত খেতে বেশি পছন্দ করে। [28]

সংক্রমিত রক্তসম্বন্ধী সামগ্রী এবং অঙ্গদান-এর মাধ্যমেও ডেঙ্গু পরিবাহিত হতে পারে। [29][30] সিঙ্গাপুর-এর মত দেশগুলিতে, যেখানে ডেঙ্গু প্রতিদিনের ব্যাপার, সেখানে ঝুঁকির পরিমাণ প্রতি ১০০০০ ট্রান্সফিউশন-এ ১.৬ থেকে ৬-এর মধ্যে।[31] উল্লম্ব প্রবাহন (মায়ের থেকে শিশু)জানা গেছে গর্ভাবস্থায় বা জন্মের সময়ে।[32] অন্য ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি প্রবাহনের বিষ্যেও জানা গেছে, কিন্তু তা খুবই অস্বাভাবিক।[17]

রোগের প্রকৃতি

শিশু ও ছোট বাচ্চাদের মধ্যে রোগের প্রাবল্য বেশি দেখা যায় এবং অন্যান্য সংক্রমণের তুলনায় এটি বাচ্চাদের পক্ষে বেশি সাধারণ আর এর পরিচর্যা তুলনামূলকভাবে ভাল।[14] এতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বিপদ বেশি।[24] যাদের ক্রনিক অসুখ আছে যেমন, ডায়াবিটিস ও অ্যাজমা তাদের পক্ষে ডেঙ্গু প্রাণঘাতী হতে পারে।[24]

পলিমরফিজম (বহুরুপতা) কোন বিশেষ জিনে সংযুক্ত হলে প্রবল ডেঙ্গু জটিলতার বিপদ বাড়ে। উদাহরণ স্বরুপ, প্রোটিনের জিনের কোডিংকে বলে TNFα, মান্নান-বাইন্ডিং লেক্টিন,[10] CTLA4, TGFβ,[21] DC-SIGN, এবং বিশেষ করে হিউম্যান লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন-এর গঠন। [24] আফ্রিকাবাসীদের এক সাধারণ জিনগত অস্বাভাবিকতা, যাকে বলে গ্লুকোজ-6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনাস ডেফিসিয়েন্সি, বিপদকে বাড়িয়ে তোলে। [33] ভিটামিন ডি রিসেপটর এবং FcγR-এর জিনের বহুরুপতা সেকেন্ডারী ডেঙ্গু সংক্রমণে রোগের প্রবলতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।[24]

কার্যপদ্ধতি

যখন ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী মশা কাউকে কামড়ায়, মশার লালার মাধ্যমে ভাইরাস ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে। এটি বাসস্থান পাকা করে নেয় এবং শ্বেত রক্তকোষে প্রবেশ করে, এবং যখন কোষগুলি শরীরের সর্বত্র চলাচল করে তখন সেগুলির ভিতরে এই ভাইরাস প্রজননকার্য চালিয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় শ্বেত রক্তকোষগুলি বহুসংখ্যক সিগন্যালিং প্রোটিন তৈরি করে, যেমন ইন্টারফেরন, যা অনেকগুলি উপসর্গের জন্য দায়ী, যেমন জ্বর, ফ্লু-এর মত উপসর্গ, এবং প্রচন্ড যন্ত্রণা। প্রবল সংক্রমণে, শরীরের ভিতরে ভাইরাসের উৎপাদন অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, এবং অনেক বেশি প্রত্যঙ্গ (যেমন যকৃত এবং অস্থিমজ্জা) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এবং রক্তস্রোত থেকে তরল ক্ষুদ্র রক্তনালিগুলির দেওয়াল থেকে শরীরগহ্বরে চুঁইয়ে পড়ে। ফলে, রক্তনালিগুলিতে কম রক্ত সংবহিত হয় এবং রক্তচাপ এত বেশি কমে যায় যে প্রয়োজনীয় অঙ্গসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত সরবরাহ হতে পারে না। উপরন্তু অস্থিমজ্জা কাজ না করায় অনুচক্রিকা বা প্লেটলেটসের সংখ্যা কমে যায় যা কার্যকরী রক্ততঞ্চনের জন্য দরকারি; এতে রক্তপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায় যা ডেঙ্গু জ্বরের অন্যতম বড় সমস্যা।[33]

ভাইরাস প্রতিরূপকরণ

ত্বকের ভিতর একবার ঢুকে যাওয়ার পর ডেঙ্গু ভাইরাস ল্যাঞ্জারহান্স কোষ-এ বাসা বাঁধে(ত্বকে ডেনড্রাইটিক কোষ-এর সমষ্টি যা রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে সনাক্ত করে)।[33] ভাইরাস ল্যাঞ্জারহান্স কোষে ভাইরাল প্রোটিন ও মেমব্রেন প্রোটিন-এর বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে, বিশেষ করে C-type lectin যাকে বলে DC-SIGN, mannose receptor এবং CLEC5A।[21] DC-SIGN, ডেনড্রাইটিক কোষে বাইরের বস্তুর এক অনির্দিষ্ট গ্রহণকর্তা, প্রবেশের মুখ্য দ্বার হিসাবে ধরা হয়।[24] ডেনড্রাইটিক কোষ নিকটতম লিম্ফ নোডের কাছে যায়। ইতিমধ্যে, কোষের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম-এ মেমব্রেন-বদ্ধ থলিতে ভাইরাসের জিন প্রতিরূপীকৃত হতে থাকে, যেখানে কোষের প্রোটিন সংশ্লেষ যন্ত্রে নতুন ভাইরাল প্রোটিন তৈরি হতে থাকে ও ভাইরাল RNA কপি হয়ে যায়। অপরিণত ভাইরাস কণা পরিবাহিত হয় গলগি অ্যাপারেটাসে, কোষের এক অংশ যেখানে কিছু প্রোটিন প্রয়োজনীয় সুগার চেন (গ্লাইসোপ্রোটিন গ্রহণ করে। এইবার পরিণত নতুন ভাইরাস সংক্রামিত কোষের জমিতে বিকশিত হয় এবং এক্সোসাইটোসিস পদ্ধতির মাধ্যমে নির্গত হয়। এরপর এগুলি অন্যান্য শ্বেত রক্তকোষের, যেমন মনোসাইট এবংম্যাক্রোফেজ, ভিতর প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। [21]

সংক্রামিত কোষগুলি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ইন্টারফেরন তৈরি করে, যা একপ্রকার সাইটোকিন এবং JAK-STAT pathway-র উদ্যোগে প্রোটিনের এক বড় সমূহর বৃদ্ধি ঘটিয়ে ভাইরাল সংক্রমণের বিরুদ্ধে অসংখ্য স্বাভাবিক ইমিউন সিস্টেমের মাধ্যমে গড়ে তোলে। ডেঙ্গু ভাইরাসের কিছু প্রকারের সম্ভবতঃ এই পদ্ধতির গতি শ্লথ করে দেবার কারিগরি আছে। ইন্টারফেরন অ্যাডাপটিভ ইমিউন সিস্টেমকেও কার্যকরী করে তোলে, যার ফলে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি আর T কোষ তৈরি হয় যা ভাইরাসের দ্বারা সংক্রামিত যে কোন কোষকে সরাসরি আক্রমণ করে।[21] বিভিন্ন অ্যান্টিবডি তৈরি হয়; কিছু ভাইরাল প্রোটিনকে শক্তভাবে বেঁধে ফ্যাগোসাইটোসিসের (বিশিষ্ট কোষ দ্বারা ভক্ষণ ও ধ্বংস)জন্য তাদের লক্ষ্যবস্তু বানায়, কিন্তু কিছু অ্যান্টিবডি ভাইরাসকে ভালভাবে বাঁধে না এবং ভাইরাসকে ফ্যাগোসাইটের অংশে পরিণত করে ধ্বংস না করে আরো প্রতিরূপ বানাতে সক্ষম করে তোলে।[21]

রোগের প্রাবল্য

এটা এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয় যে কেন ডেঙ্গু ভাইরাসের এক ভিন্ন পর্যায়যুক্ত মধ্যম সংক্রমণে মানুষ ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়। সর্বাধিক গ্রাহ্য অনুমান হ’ল অ্যান্টিবডি-নির্ভরতা বৃদ্ধি বা antibody-dependent enhancement (ADE)। ADE-র পিছনের কলাকৌশল অস্পষ্ট। নন-নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডিগুলির দুর্বল বন্ধন এবং ভাইরাসগুলিকে খেয়ে ফেলে ধ্বংসকারী শ্বেত রক্তকোষের ভুল কক্ষে ডেলিভারীর কারণে তা হতে পারে।[21][24] একটা সন্দেহের অবকাশ আছে যে প্রবল ডেঙ্গু-সংক্রান্ত জটিলতার পিছনে ADE-ই একমাত্র কারণ নয়।,[10] T কোষ এবং দ্রাব্য কারণ যেমন সাইটোকিন ও কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে গবেষণার বিভিন্ন ধারা প্রযুক্ত হয়েছে।[33]

দু’টি সমস্যায় রোগের প্রাবল্য চিহ্নিত হয়েছে: এন্ডোথেলিয়াম-এর (রক্তনালীগুলির পঙক্তি রক্ষাকারী কোষ) কাজ বন্ধ করা এবং রক্ত তঞ্চন-এর বিশৃঙ্খলতা।[15] এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশানের ফলে রক্তনালী থেকে বুক ও পেটের গহ্বরে লিকেজ হয় আর বিশৃঙ্খল কোঅ্যাগুলেশনে রক্তপাতজনিত জটিলতা বাড়ে। রক্তে উচ্চ মাত্রায় ভাইরাসের উপস্থিতি ও অন্যান্য অঙ্গের (যেমন অস্থিমজ্জা ও লিভার)জড়িত হয়ে পড়া রোগের অধিক প্রাবল্যের জন্য দায়ী। সংক্রামিত অঙ্গের কোষগুলি মারা যায়, ফলে সাইটোকিন মুক্ত হয় এবং কোঅ্যাগুলেশন ও ফাইব্রিনোলাইসিস (রক্ততঞ্চন ও তঞ্চনের অবনতির বিরুদ্ধ ব্যবস্থা) সক্রিয় হয়ে ওঠে। একসাথে এই বৈপরীত্য এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশান ও কোঅ্যাগুলেশন ডিসঅর্ডারকে ডেকে আনে।[33]

রোগনিরূপণ

সতর্ক লক্ষণ[34] | ||||

| পেট ব্যাথা | ||||

| বমি | ||||

| যকৃৎ বড় হয়ে যাওয়া | ||||

| পেশিতে রক্তক্ষরণ | ||||

| অনুচক্রিকা কমে যাওয়া | ||||

| Lethargy | ||||

ডেঙ্গুর রোগনিরূপণ সাধারণতঃ ক্লিনিক্যালি হয়, উপসর্গসমূহের রিপোর্ট ও শারীরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে; এটি বিশেষ করে মহামারী এলাকায় প্রযুক্ত হয়।[10] তবে, রোগের প্রাথমিক পর্যায়কে অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণ থেকে আলাদা করা শক্ত হতে পারে।[14] সম্ভাব্য রোগনিরূপণের ভিত্তি হ’ল জ্বরের সাথে সাথে নীচের যে কোন দু’টি : গা-বমি ভাব এবং বমি, র্যাশ, সাধারণীকৃত যন্ত্রণা, শ্বেত রক্তকোষ কাউন্টের হ্রাস, পজিটিভ টুর্নিকোয়েট টেস্ট, অথবা মহামারী এলাকায় বসবাসকারী কারুর ক্ষেত্রে যে কোন বিপদসূচক চিহ্ন (টেবিল দেখুন)। [34] সাধারণতঃ বিপদসূচক চিহ্নগুলি প্রবল ডেঙ্গু আক্রমণের আগে দেখা যায়।[18] টুর্নিকোয়েট টেস্ট সেইসব জায়গায় বিশেষভাবে উপযোগী যেখানে ল্যাবোরেটরি পরীক্ষা চট করে উপলভ্য নয়, এতে আছে পাঁচ মিনিট ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্র-এর প্রয়োগ, এরপর যে কোন লাল ফুস্কুড়িpetechial থেকে হেমারেজের সংখ্যাগণনা; অধিক সংখ্যা ডেঙ্গু রোগনিরূপণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।[18]

ট্রপিক বা সাবট্রপিক এলাকায় দু’সপ্তাহ ধরে কারুর জ্বর চললে তার ক্ষেত্রে রোগনিরূপণ করা প্রয়োজন।[22] ডেঙ্গু জ্বর ও চিকুনগুনিয়া,যা একইরকম অনেক উপসর্গযুক্ত ভাইরাল সংক্রমণ এবং বিশ্বের একই ডেঙ্গুর প্রকোপিত এলাকায় আবির্ভূত হয়-এই দুইয়ের পার্থক্য করা কঠিন।[17] প্রায়শঃ পরীক্ষাতে অন্যান্য অবস্থা বাদ দিতে হয়, যেগুলির কারণে একই প্রকার উপসর্গের সৃষ্টি হয়, যেমন ম্যালেরিয়া, লেপ্টোসপাইরোসিস, টাইফয়েড ফিভার, এবংমেনিনজোকোক্কাল ডিজিজ।[14]

ল্যাবোরেটরি পরীক্ষায় প্রাথমিক যে পরিবর্তন ধরা পড়ে তা হ’ল শ্বেত রক্তকোষ কাউন্টে হ্রাস, যার পর হতে পারে অনুচক্রিকার হ্রাস এবং মেটাবোলিক অ্যাসিডোসিস।[14] প্রবল অসুখে, প্লাজমা লিকেজের কারণে হয় হেমোকন্সেন্ট্রেশন (হেমাটোক্রিট বৃদ্ধিতে বোঝা যায় ) এবং হাইপোঅ্যালবুমিনিমিয়া।[14]প্লিউরাল এফিউসন বা ascites বেশি হলে শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়,[14] তবে আল্ট্রাসাউন্ড-এর মাধ্যমে ফ্লুইডের পরীক্ষা ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের প্রাথমিক সনাক্তকরণে সহায়তা করতে পারে।[10][14] অনেক জায়গায় উপলভ্যতার অভাবের কারণে আল্ট্রাসাউন্ডের ব্যবহার সীমাবদ্ধ।[10]

বর্গীকরণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৯-এর বর্গীকরণ অনুযায়ী ডেঙ্গু জ্বরকে দুই বিভাগে বিভাজিত করা হয়েছে: জটিলতাবিহীন এবং প্রবল।[10][34] এটি ১৯৯৭-এর WHO বর্গীকরণকে অপসারিত করে, যার অত্যধিক অনমনীয়তার সরলীকরণ প্রয়োজন ছিল, যদিও পুরানো বর্গীকরণ এখনো ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়।[34] ১৯৯৭ সালের বর্গীকরণে ডেঙ্গুকে অবিচ্ছিন্ন জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, এবং ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভারে বিভক্ত করা হয়।[14][35] ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভারকে আবার I–IV গ্রেডে উপবিভক্ত করা হয়। শুধুমাত্র কারুর জ্বরে সাধারণ কালশিটে বা পজিটিভ টুর্নিকোয়েট টেস্টে গ্রেড I-এর উপস্থিতি থাকে, গ্রেড II-এর উপস্থিতির ফলে ত্বক ও যে কোন জায়গা থেকে আপনাআপনি রক্তপাত হতে থাকে, গ্রেড III হ’ল শক-এর ক্লিনিক্যাল প্রমাণ, এবং গ্রেড IV –এ শক এত প্রবল হয় যে রক্ত চাপ এবং পালস সনাক্ত করা যায় না।[35] গ্রেড III ও IV “ডেঙ্গু শক সিনড্রোম” নামে পরিচিত।[34][35]

ল্যাবোরেটরি টেস্ট

ডেঙ্গু জ্বরের রোগনিরূপণ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্টিং-এ হতে পারে।[34] PCR, ভাইরাল অ্যান্টিজেন সনাক্তকরণ অথবা নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি (সেরোলজি) দ্বারা সেল কালচার, নিউক্লিক অ্যাসিড সনাক্তকরণ-এ ভাইরাসকে বিচ্ছিন্ন করে এটা হতে পারে।[24][36] অ্যান্টিজেন সনাক্তকরণের চাইতে ভাইরাস বিচ্ছিন্নকরণ এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সনাক্তকরণ আরো বেশি নির্ভুল, কিন্তু অধিক ব্যয়ের কারণে এই টেস্টগুলি সর্বত্র উপলভ্য নয়।[36] রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে সব টেস্টগুলিই নেগেটিভ হতে পারে।[14][24] প্রথম সাত দিনে PCR এবং ভাইরাল অ্যান্টিজেন ডিটেকশন অনেক বেশি নির্ভুল।[22] ২০১২ সালে চালু যে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে PCR টেস্ট করা যায় তা ইনফ্লুয়েঞ্জা নিরূপণেও ব্যবহার করা হয় এবং এর ফলে PCR টেস্টিং আরো সহজলভ্য হবে।[37]

রোগের চরম পর্যায়ে এইসব ল্যাবোরেটরি টেস্টের শুধুমাত্র রোগনিরূপক মূল্য আছে, সেরোলজি এর ব্যতিক্রম। ডেঙ্গু ভাইরাস-ভিত্তিক অ্যান্টিবডি, IgG ও IgM টেস্ট, সংক্রমণের পরবর্তী পর্যায়ে রোগনিরূপণকে দৃঢ়ীকৃত করতে কাজে লাগতে পারে। IgG এবং IgM উভয়ই ৫-৭ দিন পর উৎপন্ন হয়। IgM-এর উচ্চতম মাত্রা(titre)প্রাথমিক সংক্রমণের পরে সনাক্ত হয়, কিন্তু মধ্যম ও অন্তিম সংক্রমণেও IgM তৈরি হয়। প্রাথমিক সংক্রমণের ৩০-৯০ দিন পরে কিন্তু পরবর্তী পুনর্সংক্রমণের আগে IgMকে সনাক্ত করা যায় না। বিপরীত দিকে, IgG, ৬০ বছরেরও বেশি সময় সনাক্তযোগ্য থাকে এবং, উপসর্গের অনুপস্থিতিতে অতীত সংক্রমণের এক প্রয়োজনীয় সূচক। প্রাথমিক সংক্রমণের পর রক্তে IgG ১৪-২১ দিন পর উচ্চতম মাত্রায় আরোহণ করে। পরবর্তী পুনর্সংক্রমণে মাত্রা আগেই উচ্চতম স্থানে চলে যায় এবং টাইটার (titres) সাধারণতঃ বেশি থাকে। IgG এবং IgM উভয়ই ভাইরাসের সংক্রমণকারী সেরোটাইপের সুরক্ষামূলক প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। ল্যাবোরেটরি টেস্টে IgG এবং IgM অ্যান্টিবডি অন্যান্য ফ্লেভিভাইরাসের, যেমন, ইয়েলো ফিভার ভাইরাস সাথে ক্রস-রিঅ্যাক্ট করতে পারে, যার ফলে সেরোলজির পরিচয় জানা কঠিন পারে।[17][24][38] শুধুমাত্র IgG-র সনাক্তকরণ রোগনিরূপক ধরা হবে না যতক্ষণ না ১৪ দিন পর পর রক্তের সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট IgG-র চতুর্গুণের বেশি বৃদ্ধি সনাক্ত হচ্ছে। উপসর্গসহ কোন ব্যক্তির IgM সনাক্তকরণকে রোগনিরূপক ধরা হবে।[38]

প্রতিরোধ

ডেঙ্গু ভাইরাসের কোন স্বীকৃত টিকা ভ্যাকসিন নেই।[10] সুতরাং প্রতিরোধ নির্ভর করে জীবাণুবাহী মশা নিয়ন্ত্রণ এবং তার কামড় থেকে সুরক্ষার উপর।[25][39] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পাঁচটি মৌলিক দিশাসমেত সংবদ্ধ একমুখী নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সুপারিশ করেছে: (১) প্রচার, সামাজিক সক্রিয়তা, এবং জনস্বাস্থ্য সংগঠন ও সমুদায়সমূহকে শক্তিশালী করতে আইন প্রণয়ন, (২) স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিভাগসমূহের মধ্যে সহযোগিতা (সরকারী ও বেসরকারী), (৩) সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার করে রোগ নিয়ন্ত্রণে সুসম্বদ্ধ প্রয়াস, (৪) যে কোন হস্তক্ষেপ যাতে সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে হয় তা সুনিশ্চিত করতে প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং (৫) স্থানীয় অবস্থায় পর্যাপ্ত সাড়া পেতে সক্ষমতা বৃদ্ধি।[25]

A. aegypti কে নিয়ন্ত্রণ করার প্রাথমিক পদ্ধতি হ’ল এর বৃদ্ধির পরিবেশকে ধ্বংস করে ফেলা। [25] জলের আধার খালি করে অথবা কীটনাশক প্রয়োগ করে অথবা এইসব জায়গায় বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্টপ্রয়োগ করে,[25] যদিও spraying with অর্গ্যানোফসফেট বা পাইরেথ্রয়েড স্প্রে করাকে খুব লাভজনক ভাবা হয় না।[12] স্বাস্থ্যের উপর কীটনাশকের কুপ্রভাব এবং কন্ট্রোল এজেন্টের ব্যয়বহুলতার কথা মাথায় রেখে পরিবেশ শোধনের মাধ্যমে জমা জল কম করাটাই নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভাল উপায়। [25] মানুষজন পুরো শরীর ঢাকা পোষাক পরে, বিশ্রামের সময় মশারী ব্যবহার করে এবং/বা কীট প্রতিরোধক রাসায়নিক (DEET সবচেয়ে কাজের)প্রয়োগ করে মশার কামড় এড়াতে পারে।.[27]

ব্যবস্থাপনা

ডেঙ্গু জ্বরের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই।[10] রোগের লক্ষণের উপর চিকিৎসা নির্ভর করে, বাড়িতে নিয়মিত দেখাশোনার সঙ্গে ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি থেকে শুরু করে হাসপাতালে ভর্তি করে ইন্ট্রাভেনাস থেরাপি এবং/বা ব্লাড ট্রান্সফিউশন পর্যন্ত।[40] Aসাধারণতঃ হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে উপরের সারণীর তালিকাভুক্ত “বিপদসূচক চিহ্ন”-এর উপর, বিশেষ করে যাদের স্বাস্থ্যের সমস্যা আগে থেকেই আছে।[14]

সাধারণতঃ ইন্ট্রাভেনাস হাইড্রেশনের প্রয়োজন মাত্র এক কি দুইদিন পড়ে।[40] urinary output আয়তনিক বিশ্লেষণে ফ্লুইড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হার ০.৫-১ মিলি/কেজি/ঘন্টা, স্থিতিশীল ভাইটাল সাইন এবং হেমাটোক্রিট-এর স্বাভাবিকীকরণ।[14] আগ্রাসী মেডিক্যাল পদ্ধতি, যেমন ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক ইন্টিউবেশন, ইন্ট্রামাসকুলার ইঞ্জেকশন এবং আর্টারিয়াল পাংচার এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এতে রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে।[14] জ্বর ও অস্বস্তির জন্য প্যারাসিটামল(অ্যাসিটামিনোফেন)ব্যবহার করা হয় আর NSAID যেমন আইবিউপ্রোফেন এবং অ্যাসপিরিনএড়িয়ে চলা হয় কারণ এগুলি রক্তপাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।[40] “হ্রাসমান হেমাটোক্রিট”-এর সম্মুখীন অস্থিতিশীল ভাইটাল সাইনযুক্ত কোন রোগীর ক্ষেত্রে কোন পূর্বস্থিরীকৃত “ট্রান্সফিউশন ট্রিগার”-এর মাত্রায় নামিয়ে আনতে হিমোগ্লোবিন কন্সেন্ট্রেশনের জন্য অপেক্ষা করার চাইতে আগেই ব্লাড ট্রান্সফিউশন শুরু করে দেওয়া হয়।[41] প্যাক করা লোহিত রক্তকণিকা অথবা বিশুদ্ধ রক্ত সুপারিশ করা হয়, যেটা সাধারণতঃ প্লেটলেট এবং ফ্রাশ ফ্রোজেন প্লাজমাকে করা হয় না।[41]

আরোগ্য পর্যায়ে ফ্লুইড ওভারলোড আটকাতে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড বন্ধ করে দেওয়া হয়।[14] যদি ফ্লুইড ওভারলোড ঘটে এবং ভাইটাল সাইন স্থিতিশীল থাকে তাহলে অতিরিক্ত ফ্লুইড বন্ধ করে দিলেই যথেষ্ট।[41] যদি কোন ব্যক্তি বিপজ্জনক পর্যায়ের বাইরে থাকে, রক্তপ্রবাহ থেকে অতিরিক্ত ফ্লুইড বের করতে লুপ ডিউরেটিক যেমন ফিউরোসেমাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।[41]

এপিডেমিওলজি

Red: ডেঙ্গু মহামারী ও Ae. aegypti

Aqua: শুধু Ae. aegypti

বেশির ভাগ লোকই কোন স্থায়ী সমস্যা ছাড়াই ডেঙ্গু থেকে আরোগ্যলাভ করে।[34] মৃত্যুহার চিকিৎসা ছাড়া ১-৫%,[14] এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসায় ১%-এরও কম;[34] তবে রোগের চরম পর্যায়ে মৃত্যুহার ২৬%।[14] ১১০টিরও বেশি দেশে ডেঙ্গু মহামারীর আকার নিয়েছে।[14] সারা পৃথিবী জুড়ে বছরে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন লোকের মধ্যে এটি সংক্রামিত হয়, যার মধ্যে ৫ লক্ষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়,[10] এবং প্রায় ১২৫০০-২৫০০০ মৃত্যু ঘটে।[15][42]

আর্থ্রোপডদ্বারা পরিবাহিত সবচেয়ে সাধারণ ভাইরাসঘটিত রোগ,[21] ডেঙ্গুর disease burden হিসাব করা হয়েছে প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যায় ১৬০০ disability-adjusted life year(সুস্থ থাকার বছর), যা টিউবারকিউলোসিস-এর মত অন্যান্য শৈশব ও ট্রপিক্যাল রোগের সমান।[24] ট্রপিক্যাল রোগ হিসাবে গুরুত্বের দিক দিয়েম্যালেরিয়ার পরেই ডেঙ্গুর স্থান,[14] যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ষোলটি অবহেলিত ট্রপিক্যাল রোগের মধ্যে অন্যতম ধরে।[43]

১৯৬০ থেকে ২০১০-এর মধ্যে ডেঙ্গুর ঘটনা ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[44] এই বৃদ্ধির কারণ হিসাবে মনে করা হয় শহরীকরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক যাত্রার বৃদ্ধি, এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন-এর সম্মিলন।[10] ভৌগোলিক বিভাজন অনুযায়ী বিষুবরেখার চারপাশে মোট ২.৫ বিলিয়ন জনসংখ্যার ৭০%ই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মহামারীপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে।[44] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, মহামারীপ্রবণ এলাকা থেকে জ্বর নিয়ে ফিরে এসেছে এমন লোকেদের মধ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণের হার ২.৯-৮%,[27] এবং এই গোষ্ঠীতে ম্যালেরিয়ার পর এটি দ্বিতীয় সবচেয়ে সাধারণ সংক্রমণ হিসাবে নিরূপিত হয়েছে।[17]

২০০৩ পর্যন্ত, ডেঙ্গুকে সম্ভাব্য জৈবসন্ত্রাসের চর হিসাবে ধরা হত, কিন্তু পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে এই বিভাজন অপসারিত হয় কারণ দেখা যায় এটি অন্তরিত হওয়া খুবই কঠিন এবং এর কারণে তুলনামূলকভাবে স্বল্প অনুপাতে লোকেদের হেমারেজিক ফিভার হয়।[45]

বেশির ভাগ আর্বোভাইরাসের মতোই ডেঙ্গু ভাইরাসের জীবনচক্রের প্রকৃতি রক্তশোষণকারী বাহক এবং মেরুদন্ডী শিকার বজায় রাখে। এই ভাইরাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার অরণ্যে স্ত্রী “এডিস” মশা-A. aegypti থেকে আলাদা প্রজাতি- দ্বারা তার পরবর্তী বংশধর ও লোয়ার প্রাইমেটে পরিবাহিত হয়। গ্রাম্য পরিবেশে এই ভাইরাস A. aegypti এবং “এডিস”-এর অন্য প্রজাতি, যেমন A. albopictusদ্বারা পরিবাহিত হয়। শহর ও নগরে এই ভাইরাস মানুষের শরীরে মূলতঃ A. aegypti দ্বারা পরিবাহিত হয়, যে মশা বাড়িঘরে খুব বেশি থাকে। সব জায়গাতেই, সংক্রামিত লোয়ার প্রাইমেট বা মানুষের শরীরে পরিবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। একে বলে অ্যামপ্লিফিকেশন।[46] শহর চক্র (The urban cycle) মানুষের শরীরে সংক্রমণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ডেঙ্গু সংক্রমণ মূলতঃ শহর ও নগরে আবদ্ধ।[47] সাম্প্রতিক দশকগুলিতে মহামারী প্রবণ এলাকাগুলিতে গ্রাম, শহর ও নগরের সম্প্রসারণ, এবং মানুষের বর্ধিত চলাচল মহামারীর বৃদ্ধি ও ভাইরাস ছড়ানোর জন্য দায়ী। ডেঙ্গু জ্বর, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল, তা আজ দক্ষিণ চীন, প্রশান্ত মহাসাগরের দেশসমূহ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে।,[47] এবং ইউরোপে ছড়ানোর সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।[12]

ইতিহাস

সম্ভাব্য ডেঙ্গু জ্বরের ঘটনার প্রথম বিবরণ পাওয়া জিন বংশের (২৬৫-৪২০ খ্রীষ্টাব্দ) এক চীনা মেডিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়ায় (বিশ্বকোশ) যেখানে উড়ন্ত পতঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত “জলীয় বিষ”-এর কথা বলা হয়েছে। [48][49] have ১৭শ শতাব্দীর এক মহামারীর বিবরণও পাওয়া যায়, কিন্তু ডেঙ্গু মহামারীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় ১৭৭৯ ও ১৭৮০তে, যখন এক মহামারীর কবলে পড়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকা।[49] তখন থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মহামারী অনিয়মিত ছিল।[49]

১৯০৬ সালে “এডিস ইজিপ্তাই” মশার পরিবাহিতা সম্পর্কে সবাই নিশ্চিত হয়, এবং ১৯০৭ সালে ভাইরাস ঘটিত রোগের মধ্যে ডেঙ্গু হয়ে ওঠে দ্বিতীয় (ইয়েলো ফিভার-এর পরেই)।[50] জন বার্টন ক্লেল্যান্ড এবং জোসেফ ফ্র্যাঙ্কলিন সিলার আরো গবেষণা চালিয়ে ডেঙ্গু পরিবাহিতার মূল প্রতিপাদ্য সম্পূর্ণ করেন।[50]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তারপর ডেঙ্গুর লক্ষণীয় বিস্তারের কারণ হিসাবে পরিবেশগত ধ্বংসের কথা বলা হয়। একই প্রবণতা রোগের বিবিধ সেরোটাইপের নতুন নতুন এলাকা বিস্তারে এবং ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভারের উদ্ভবে দেখা যায়। রোগের এই চরম রূপের বিবরণ ১৯৫৩ সালে প্রথম ফিলিপাইন্সে পাওয়া যায়; ১৯৭০-এ এটি শিশু মৃত্যুর এক প্রধান কারণ হয়ে ওঠে এবং আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।[49] ১৯৮১ সালে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোম প্রথম পরিলক্ষিত হয়,যখন অনেক বছর আগের DENV-1 আক্রান্তরা DENV-2তে আক্রান্ত হয়।[23]

শব্দের উদ্ভব

“ডেঙ্গু” শব্দের উদ্ভব পরিষ্কার নয়, তবে একটা মত হ’ল এটি এসেছে Swahili শব্দবন্ধ কা-ডিঙ্গা পেপো, যার অর্থ দুষ্ট আত্মার কারণে ঘটিত রোগ।[48] সোয়াহিলি শব্দ “ডিঙ্গা” খুব সম্ভব স্পেনীয় শব্দ “ডেঙ্গু”র মূলে আছে যার অর্থ খুঁতখুঁতে বা সাবধানী, যা ডেঙ্গু জ্বরের হাড়ের ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তির চলনকে বর্ণনা করে।[51] তবে, এটাও সম্ভব যে এই স্পেনীয় শব্দের ব্যবহার একই উচ্চারণের সোয়াহিলি থেকে এসেছে।[48] বলা হয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রীতদাসদের মধ্যে যাদের ডেঙ্গু হ’ত তাদের ভঙ্গিমা ও চলন ডান্ডি (নৌকা)র মত হয়ে যেত আর তাই রোগটি “ডান্ডি জ্বর” নামে পরিচিত ছিল।[52][53]

“ব্রেক বোন ফিভার” শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন পদার্থবিদ ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেঞ্জামিন রাশ, ১৭৮০ সালের ফিলাডেলফিয়ার মহামারীর উপর ১৭৮৯ সালে লিখিত এক রিপোর্টে।রিপোর্টে তিনি মূলতঃ “বিলিয়াস রেমিটিং ফিভার”শব্দটি ব্যবহার করেন।[45][54] ১৮২৮-এর পর ডেঙ্গু জ্বর শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়।[53] অন্যান্য ঐতিহাসিক শব্দের মধ্যে আছে “ব্রেকহার্ট ফিভার” এবং “লা ডেঙ্গু”।[53] প্রবল রোগের শব্দাবলীর মধ্যে আছে "ইনফেকচুয়াস থ্রম্বোসাইটোপেনিক পার্পারা" এবং "ফিলিপাইন", "থাই", বা "সিঙ্গাপুর হেমোরেজিক ফিভার"।[53]

গবেষণা

গবেষণা ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিরাময়ের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যার মধ্যে আছে পরিবাহী (মশা) নিয়ন্ত্রণের নানাবিধ উপায়,[55] ভ্যাকসিনের উন্নতি, এবং অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ।[39]

পরিবাহী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেক অভূতপূর্ব পদ্ধতি মশার সংখ্যা হ্রাস করতে প্রয়োগ করে সাফল্য পাওয়া গেছে যেমন জমা জলে গাপ্পি(Poecilia reticulata) বা copepods-এর চাষ যা মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে।[55] Wolbachia প্রজাতির ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা মশার বংশকে আক্রান্ত করানোর চেষ্টা জারী আছে যা মশাকে আংশিকরূপে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধী করে তোলে।[22]

চারটি সেরোটাইপের সবগুলির মোকাবিলা করতে পারে এমন এমন ডেঙ্গু ভ্যাকসিনের উপর অনেকগুলি প্রকল্প জারী আছে।[39] একটা আশঙ্কা আছে যে ভ্যাকসিন অ্যান্টিবডি-নির্ভর বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবল রোগের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।[56] আদর্শ ভ্যাকসিন নিরাপদ, একটি বা দু’টি ইঞ্জেকশনের পর কার্যকরী, সব সেরোটাইপের মোকাবিলা করে, ADEতে অংশগ্রহণ করেনা, স্থানান্তরণ ও সঞ্চয় করা সহজ, ক্রয় সাধ্য ও স্বল্পমূল্য।[56] ২০০৯ সালে বহুসংখ্যক ভ্যাকসিন পরীক্ষিত হয়েছে।[24][45][56] আশা করা যায়, ২০১৫ সালে প্রথম প্রোডাক্টগুলি বাণিজ্যিকভাবে উপলভ্য হবে।[39]

“এডিস” মশার বিস্তার নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা এবং ডেঙ্গুর ভ্যাকসিনের উন্নতির কাজ ছাড়াওঅ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ-এর উন্নয়নের প্রচেষ্টাও জারী আছে যা ডেঙ্গু জ্বরের আক্রমণের চিকিৎসা এবং প্রবল জটিলতা প্রতিরোধে ব্যবহার করা যায়।[57][58] ভাইরাল প্রোটিনের আকৃতির আবিষ্কার কার্যকরী ওষুধের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে।[58] অনেকগুলি যুক্তিযুক্ত লক্ষ্য আছে।প্রথম প্রচেষ্টা হ’ল ভাইরাল RNA-dependent RNA polymerase (কোড NS5) –এর প্রতিরোধ, যা জিনগত বস্তুর প্রতিরূপ তৈরি করে নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ-এর সাহায্যে । দ্বিতীয়তঃ, ভাইরাল প্রোটিজ (কোড NS3) -এর নির্দিষ্ট প্রতিরোধক তৈরি করা সম্ভব যা ভাইরাল প্রোটিনকে ছিন্ন করে দিতে পারে। [59] সব শেষে এন্ট্রি ইনহিবিটর তৈরি করা সম্ভব, যা কোষে ভাইরাসের অনুপ্রবেশ বন্ধ করবে,অথবা 5′ ক্যাপিং পদ্ধতির ইনহিবিটর যা ভাইরাস প্রতিরূপকরণে দরকার হয়। [57]

সমস্যা ও প্রতিষেধক

প্রচন্ড জ্বর, সর্বাঙ্গে বিশেষত হাড়ে ও গাঁটে গাঁটে ব্যথা, রক্তের প্লাটিলেট দ্রুত কমে যাওয়া, কালসিটেপড়া, শরীরের বিভিন্ন স্থান দিয়ে রক্ত পড়া এর উপসর্গ । গত বছর থেকে ডেঙ্গু জ্বরের নতুন একটি সমস্যা দেখা যাচ্ছে তা হল লিভার আক্রান্ত হওয়া, এতে রুগি দূর্বল বোধ করে, খেতে পারে না, বমি হয়, লিভার ব্যথা করে। এটি সাধারণত জ্বর কমে যাওয়ার পর পর দেখা দেয় এবং ৫-৭ দিন থাকতে পারে। এই রোগে গত কয়েক বছর বেশ কিছু মানুষ মারা যায়।

এডিস মশা প্রতিরোধ

এডিস মশা শুধু দিনের বেলায় কামড়ায়। ফলে দিনের বেলায়ই এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা বৃষ্টির জল ও পরিষ্কার জল। ৪/৫ দিন জমে থাকা জল হল এডিস এর বংশ বিস্তারের স্থান, তাই মশা বংশ বিস্তার করতে না পারলে এ রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনাও কম। কয়েকবছর এরোগের ভয়াবহতায় এডিস মশা যাতে বংশ বিস্তার করতে না পারে তাই জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা চলছে। এটি বর্ষা মৌসুমেই সাধারণত দেখা দেয়।

লক্ষণ এবং উপসর্গ

সাধারণত, ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমিত মানুষের কোনো লক্ষণ থাকে না (80%) অথবা শুধুমাত্র একটি অজটিল লক্ষণ দেখা দেয় যেমন হালকা জ্বর ইত্যাদি। [10][12] অন্যান্যদের আরো গুরুতর অসুস্থতা (৫%) দেখা দিতে পারে, এবং তা একটি ছোট অনুপাতে আশঙ্কাজনক হতে পারে। [10][12][13] অণ্ডস্ফুটন সময়সীমার (এক্সপোজার এবং উপসর্গের সূত্রপাত মধ্যে সময়) 3-14 দিনের রেঞ্জে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ খেত্রে এটা ৪-৭ দিন হয়। [13] অতএব ভ্রমণকারীরা, কবলিত এলাকা থেকে ফিরে যদি জ্বর বা অন্যান্য উপসর্গ বাড়িতে আসার পরে আরো ১৪ দিনের মধ্যে শুরু না হয় তাহলে ডেঙ্গু আছে অসম্ভাব্য। শিশুদের মধ্যে প্রায়ই সাধারণ ঠান্ডা এবং gastroenteritis (বমি ও পাতলা পায়খানা) লক্ষণ দেখা দেয় [15] এবং একটি গুরুতর জটিলতার বেশি সম্ভাবনা থাকে,[22] যদিও প্রাথমিক লক্ষণগুলি সাধারণতঃ হালকা উচ্চ জ্বর। [22]

ক্লিনিকাল কোর্স

ডেঙ্গুর বৈশিষ্ট্যগত উপসর্গ হলো হঠাত্ জ্বরের সূত্রপাত ,মাথা ব্যাথা (সাধারণত চোখের পিছনে), পেশী এবং যুগ্ম যন্ত্রনা, এবং ফুসকুড়ি। ডেঙ্গুর আপর নাম, "breakbone জ্বর", যা সংশ্লিষ্ট পেশী এবং যুগ্ম যন্ত্রণা থেকে আসে। [10][17] ডেঙ্গুর সংক্রমণ অবশ্যই পর্যায়ক্রমে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়: জ্বরভাবাপন্ন, ক্রিটিক্যাল,এবং সুস্থতা।[18]

জ্বরভাবাপন্ন পর্বে উচ্চ জ্বর জড়িত থাকে, প্রায়ই ৪০ C (১০৪ F) উপর , সাধারণ ব্যথা এবং মাথা ব্যাথার সাথে যুক্ত থাকে; এটি সাধারণত দুই থেকে সাত দিন স্থায়ী থাকে[17][18] বমিও ঘটতে পারে। [22] 50-80% মানুষের ফুসকুড়ির লক্ষণ হয়[17][19] কিছু petechiae (ছোট লাল দাগ যা চামড়া চাপা হলে অন্তর্হিত হয় না), যা ভাঙ্গা capillaries দ্বারা সৃষ্ট হয়, এই স্থানে প্রদর্শিত হতে পারে,[18] এবং মুখ ও নাকের শ্লেষ্মা ঝিল্লি থেকে হালকা রক্তপাত হতে পারে। কিছু মানুষের মধ্যে, জ্বরের সময়টা একটি ক্রিটিক্যাল পর্বে উপনীতি হয় এবং সাধারণত এক থেকে দুই দিন স্থায়ী হয়[18] এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তরল বুকে জমা হতে পারে এবং পেটের গহ্বর হতে পারে। সাধারণত এই পর্বে , অঙ্গ কর্মহীনতার এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল এলাকা থেকে তীব্র রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে। [18] ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং রক্তস্রাব । ডেঙ্গু ৫%এর কম খেত্রে ঘটে, তবে যারা পূর্বে ডেঙ্গু ভাইরাসের অন্যান্য সংক্রমণ এর দারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের একটি বর্ধিত ঝুঁকি থাকে।

এরপর সুস্থতার পর্ব ঘটে যেখানে অবাঞ্ছিত তরলের পরিমাণ ঘটে। [18] এটি সাধারণত দুই থেকে তিন দিন স্থায়ী হয়। প্রায়ই লক্ষণীয় উন্নতি হয়, কিন্তু গুরুতর চুলকানি এবং ধীর গতির হৃৎস্পন্দন হতে পারে। [18] অন্য ফুসকুড়ি যেমন মাকুলোপপুলার ফুসকুড়ি ঘটতে পারে,যা ত্বকের পিলিং দ্বারা অনুসরণ হয়।[22] এই পর্যায়ে, একটি তরল ওভারলোড অবস্থা ঘটতে পারে; যদি এটা মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, একটি চেতনা হ্রাস স্তর ঘটতে পারে। ক্লান্তি একটি অনুভূতি প্রাপ্তবয়স্কের মদ্ধে সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। [22]

কার্যপ্রণালী

যখন একটা ভাইরাস বহন ডেঙ্গু মশা একজন ব্যক্তিকে কামড়ায়, ভাইরাসটা মশার লালার সঙ্গে একসঙ্গে চামড়ার মধ্যে প্রবেশ করে। এটি রক্তের শ্বেতকণিকাতে প্রবেশ করে, কোষের ভিতর প্রজনন করে এবং সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

তথ্যসূত্র

- "Dengue and severe dengue Fact sheet N°117"। WHO। মে ২০১৫। ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

- Kularatne SA (সেপ্টেম্বর ২০১৫)। "Dengue fever"। BMJ। 351: h4661। doi:10.1136/bmj.h4661। PMID 26374064।

- Normile D (অক্টোবর ২০১৩)। "Tropical medicine. Surprising new dengue virus throws a spanner in disease control efforts"। Science। 342 (6157): 415। doi:10.1126/science.342.6157.415। PMID 24159024।

- Mustafa MS, Rasotgi V, Jain S, Gupta V (জানুয়ারি ২০১৫)। "Discovery of fifth serotype of dengue virus (DENV-5): A new public health dilemma in dengue control"। Medical Journal, Armed Forces India। 71 (1): 67–70। doi:10.1016/j.mjafi.2014.09.011। PMID 25609867। পিএমসি 4297835

- East, Susie (৬ এপ্রিল ২০১৬)। "World's first dengue fever vaccine launched in the Philippines"। CNN। ১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ অক্টোবর ২০১৬।

- "Dengue vaccine: WHO position paper – September 2018" (PDF)। Weekly Epidemiological Record। 36 (93): 457–476। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮। সংগ্রহের তারিখ ১২ এপ্রিল ২০১৯।

- "Neglected Tropical Diseases"। cdc.gov। ৬ জুন ২০১১। ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০১৪।

- Gubler DJ (জুলাই ১৯৯৮)। "Dengue and dengue hemorrhagic fever"। Clinical Microbiology Reviews। 11 (3): 480–96। doi:10.1128/cmr.11.3.480। PMID 9665979। পিএমসি 88892

- Noble CG, Chen YL, Dong H, Gu F, Lim SP, Schul W, Wang QY, Shi PY, ও অন্যান্য (মার্চ ২০১০)। "Strategies for development of Dengue virus inhibitors"। Antiviral Research। 85 (3): 450–62। doi:10.1016/j.antiviral.2009.12.011। PMID 20060421।

- Whitehorn J, Farrar J (২০১০)। "Dengue"। Br. Med. Bull.। 95: 161–73। doi:10.1093/bmb/ldq019। PMID 20616106।

- WHO (2009), pp. 14–16.

- Reiter P (২০১০-০৩-১১)। "Yellow fever and dengue: a threat to Europe?"। Euro Surveill। 15 (10): 19509। PMID 20403310।

- Gubler (2010), p. 379.

- Ranjit S, Kissoon N (২০১০)। "Dengue hemorrhagic fever and shock syndromes"। Pediatr. Crit. Care Med.। 12 (1): 90–100। doi:10.1097/PCC.0b013e3181e911a7। PMID 20639791। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Varatharaj A (২০১০)। "Encephalitis in the clinical spectrum of dengue infection"। Neurol. India। 58 (4): 585–91। doi:10.4103/0028-3886.68655। PMID 20739797।

- Simmons CP, Farrar JJ, Nguyen vV, Wills B (২০১২)। "Dengue"। N Engl J Med। 366 (15): 1423–32। doi:10.1056/NEJMra1110265। PMID 22494122। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Chen LH, Wilson ME (২০১০)। "Dengue and chikungunya infections in travelers"। Curr. Opin. Infect. Dis.। 23 (5): 438–44। doi:10.1097/QCO.0b013e32833c1d16। PMID 20581669। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - WHO (2009), pp. 25–27.

- Wolff K, Johnson RA (eds.) (২০০৯)। "Viral infections of skin and mucosa"। Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology (6th সংস্করণ)। New York: McGraw-Hill Medical। পৃষ্ঠা 810–2। আইএসবিএন 978-0-07-159975-7।

- Knoop KJ, Stack LB, Storrow A, Thurman RJ (eds.) (২০১০)। "Tropical medicine"। Atlas of emergency medicine (3rd সংস্করণ)। New York: McGraw-Hill Professional। পৃষ্ঠা 658–9। আইএসবিএন 0-07-149618-1।

- Rodenhuis-Zybert IA, Wilschut J, Smit JM (২০১০)। "Dengue virus life cycle: viral and host factors modulating infectivity"। Cell. Mol. Life Sci.। 67 (16): 2773–86। doi:10.1007/s00018-010-0357-z। PMID 20372965। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Simmons, CP (২০১২-০৪-১২)। "Dengue."। The New England Journal of Medicine। 366 (15): 1423–32। doi:10.1056/NEJMra1110265। PMID 22494122। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - Gould EA, Solomon T (২০০৮)। "Pathogenic flaviviruses"। The Lancet। 371 (9611): 500–9। doi:10.1016/S0140-6736(08)60238-X। PMID 18262042। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Guzman MG, Halstead SB, Artsob H; ও অন্যান্য (২০১০)। "Dengue: a continuing global threat"। Nat. Rev. Microbiol.। 8 (12 Suppl): S7–S16। doi:10.1038/nrmicro2460। PMID 21079655। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - WHO (2009), pp. 59–60.

- "Vector-borne viral infections"। World Health Organization। সংগ্রহের তারিখ ১৭ জানুয়ারি ২০১১।

- Center for Disease Control and Prevention। "Chapter 5– dengue fever (DF) and dengue hemorrhagic fever (DHF)"। 2010 Yellow Book। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-১২-২৩।

- Gubler (2010), pp. 377–78.

- Wilder-Smith A, Chen LH, Massad E, Wilson ME (২০০৯)। "Threat of dengue to blood safety in dengue-endemic countries"। Emerg. Infect. Dis.। 15 (1): 8–11। doi:10.3201/eid1501.071097। PMID 19116042। পিএমসি 2660677

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Stramer SL, Hollinger FB, Katz LM; ও অন্যান্য (২০০৯)। "Emerging infectious disease agents and their potential threat to transfusion safety"। Transfusion। 49 Suppl 2: 1S–29S। doi:10.1111/j.1537-2995.2009.02279.x। PMID 19686562। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Teo D, Ng LC, Lam S (২০০৯)। "Is dengue a threat to the blood supply?"। Transfus Med। 19 (2): 66–77। doi:10.1111/j.1365-3148.2009.00916.x। PMID 19392949। পিএমসি 2713854

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Wiwanitkit V (২০১০)। "Unusual mode of transmission of dengue"। Journal of Infection in Developing Countries। 4 (1): 51–4। PMID 20130380। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Martina BE, Koraka P, Osterhaus AD (২০০৯)। "Dengue virus pathogenesis: an integrated view"। Clin. Microbiol. Rev.। 22 (4): 564–81। doi:10.1128/CMR.00035-09। PMID 19822889। পিএমসি 2772360

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - WHO (2009), pp. 10–11.

- WHO (১৯৯৭)। "Chapter 2: clinical diagnosis"। Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control (PDF) (2nd সংস্করণ)। Geneva: World Health Organization। পৃষ্ঠা 12–23। আইএসবিএন 92-4-154500-3।

- WHO (2009), pp. 90–95.

- "New CDC test for dengue approved"। Centers for Disease Control and Prevention। জুন ২০, ২০১২।

- Gubler (2010), p. 380.

- WHO (2009), p. 137.

- WHO (2009), pp. 32–37.

- WHO (2009), pp. 40–43.

- WHO media centre (মার্চ ২০০৯)। "Dengue and dengue haemorrhagic fever"। World Health Organization। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-১২-২৭।

- Neglected Tropical Diseases। "Diseases covered by NTD department"। World Health Organization। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-১২-২৭।

- WHO (2009), p. 3.

- Barrett AD, Stanberry LR (২০০৯)। Vaccines for biodefense and emerging and neglected diseases। San Diego: Academic। পৃষ্ঠা 287–323। আইএসবিএন 0-12-369408-6।

- Gubler (2010), pp. 376.

- Gubler (2010), pp. 377.

- Anonymous (২০০৬)। "Etymologia: dengue" (PDF)। Emerg. Infec. Dis.। 12 (6): 893।

- Gubler DJ (১৯৯৮)। "Dengue and dengue hemorrhagic fever"। Clin. Microbiol. Rev.। 11 (3): 480–96। PMID 9665979। পিএমসি 88892

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Henchal EA, Putnak JR (১৯৯০)। "The dengue viruses"। Clin. Microbiol. Rev.। 3 (4): 376–96। doi:10.1128/CMR.3.4.376। PMID 2224837। পিএমসি 358169

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Harper D (২০০১)। "Etymology: dengue"। Online Etymology Dictionary। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-১০-০৫।

- Anonymous (১৯৯৮-০৬-১৫)। "Definition of Dandy fever"। MedicineNet.com। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-১২-২৫।

- Halstead SB (২০০৮)। Dengue (Tropical Medicine: Science and Practice)। River Edge, N.J: Imperial College Press। পৃষ্ঠা 1–10। আইএসবিএন 1-84816-228-6।

- Rush AB (১৭৮৯)। "An account of the bilious remitting fever, as it appeared in Philadelphia in the summer and autumn of the year 1780"। Medical enquiries and observations। Philadelphia: Prichard and Hall। পৃষ্ঠা 104–117।

- WHO (2009), p. 71.

- Webster DP, Farrar J, Rowland-Jones S (২০০৯)। "Progress towards a dengue vaccine"। Lancet Infect Dis। 9 (11): 678–87। doi:10.1016/S1473-3099(09)70254-3। PMID 19850226। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Sampath A, Padmanabhan R (২০০৯)। "Molecular targets for flavivirus drug discovery"। Antiviral Res.। 81 (1): 6–15। doi:10.1016/j.antiviral.2008.08.004। PMID 18796313। পিএমসি 2647018

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Noble CG, Chen YL, Dong H; ও অন্যান্য (২০১০)। "Strategies for development of Dengue virus inhibitors"। Antiviral Res.। 85 (3): 450–62। doi:10.1016/j.antiviral.2009.12.011। PMID 20060421। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Tomlinson SM, Malmstrom RD, Watowich SJ (২০০৯)। "New approaches to structure-based discovery of dengue protease inhibitors"। Infectious Disorders Drug Targets। 9 (3): 327–43। PMID 19519486। অজানা প্যারামিটার

|month=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য)

বহিঃসংযোগ

- Gubler DJ (২০১০)। "Dengue viruses"। Mahy BWJ, Van Regenmortel MHV। Desk Encyclopedia of Human and Medical Virology। Boston: Academic Press। পৃষ্ঠা 372–82। আইএসবিএন 0-12-375147-0।

- WHO (২০০৯)। Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control (PDF)। Geneva: World Health Organization। আইএসবিএন 92-4-154787-1।

- ডেঙ্গু জ্বর." () Centers for Disease Control