চোখের বিবর্তন

চোখের বিবর্তন অনেক গবেষক এবং গবেষণাকেই আকৃষ্ট করেছে, আর এই গবেষণাগুলোতে চোখ সহ একটি বিস্তৃত পরিসরের প্রাণীদের চোখের সমতুল্য অঙ্গগুলোও রয়েছে। জটিল এবং চিত্র গঠন করতে সক্ষম চোখ স্বাধীনভাবে প্রায় ৫০ থেকে ১০০ বার বিবর্তিত হয়েছে।[1]

জটিল চোখের প্রথম বিবর্তন ঘটে কয়েক মিলিয়ন বছর পূর্বের মধ্যে, যখন বিবর্তনের খুব দ্রুত বিষ্ফোরণ হয়েছিল যাকে ক্যাম্ব্রিয়ান বিষ্ফোরণ বলা হয়। ক্যাম্ব্রিয়ান বিষফোরণের পূর্বে চোখের কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ টেকেনি, কিন্তু মিডল ক্যাম্ব্রিয়ান বারজেস শেলে এবং এর চেয়ে কিছুটা প্রাচীন এমু বে শেলে চোখের বিস্তৃত রেঞ্জের বৈচিত্র্য স্পষ্টভাবে দেখা যায়।[2]

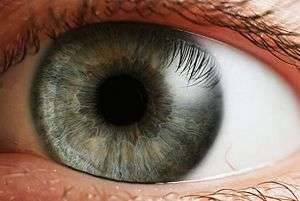

চোখ তাকে বহন করা প্রাণীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি বিস্তৃত পরিসরের অভিযোজন দেখায়। চোখ তাদের দৃষ্টিলব্ধ তীক্ষ্মতা, তাদের সনাক্ত করতে পারে এরকম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, গতি সনাক্ত করার ক্ষমতা অথবা বস্তুকে গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং রং এর পার্থক্য করার ক্ষমতাভেদে পৃথক হয়ে থাকে।

গবেষণার ইতিহাস

১৮০২ সালে দার্শনিক উইলিয়াম প্যালে "ডিজাইন" এর অলৌকিক ঘটনা হিসেবে চোখকে বর্ণনা করেন। চার্লস ডারউইন নিজেও তার অরিজিন অব স্পিসিজ বইতে লিখেছিলেন, প্রথম দৃষ্টিতে চোখের বিবর্তনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবাস্তব চিন্তা বলে মনে হয়। তবে তিনি পরেই বর্ণনা করেন, যতই একে অবাস্তব মনে হোক না কেন, বিবর্তনটি সম্পূর্ণ সম্ভব:

... যদি একটি সরল এবং অসম্পূর্ণ চোখ থেকে একটি জটিল ও সম্পূর্ণ চোখ পর্যন্ত অসংখ্য গ্রেডেশন বা ক্রমবিণ্যাস এর অস্তিত্ব দেখানো যায়, যেখানে প্রতিটি গ্রেড বা ক্রম এই চোখের বাহকের জন্য প্রয়োজনীয় হবে, তাহলে অবশ্যই এটাই সত্য; যদি চোখ কখনো ভিন্নতা দেখায় এবং এই ভিন্নতা বা ভেরিয়েশন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়, আর যদি এরকম ভেরিয়েশন বা ভিন্নতাগুলো জীবনের পরিবর্তিত অবস্থার অধীনে যেকোন প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে আমাদের কল্পনায় বিষয়টাকে কঠিন মনে হলেও, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ ও জটিল চোখের তৈরি হবার জটিলতাকে বিবর্তন তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করার জন্য সমস্যা মনে হওয়া উচিৎ নয়।[3]

(....if numerous gradations from a simple and imperfect eye to one complex and perfect can be shown to exist, each grade being useful to its possessor, as is certainly the case; if further, the eye ever varies and the variations be inherited, as is likewise certainly the case and if such variations should be useful to any animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, should not be considered as subversive of the theory)

তিনি প্রস্তাব করেন যে, "নিছক পিগমেন্টের আস্তরণ থাকা এবং অন্যান্য কৌশল না থাকা একটি অপটিক নার্ভ" থেকে "একটি উচ্চ স্তরের পারফেকশন" এর দিকে একটি ক্রমবিণ্যাস বিবর্তনের মধ্যবর্তী স্তরগুলোর অস্তিত্ব থাকার উদাহরণ দেয়।[3] ডারউইনের প্রস্তাব খুব শ্রীঘ্রই সঠিক হিসেবে দেখানো হয়েছিল, এবং বর্তমান গবেষণাগুলো চোখের উন্নয়ন এবং বিবর্তনের জন্য দায়ী জেনেটিক মেকানিজম বা বংশগতীয় কৌশল তদন্ত করছে।[4]

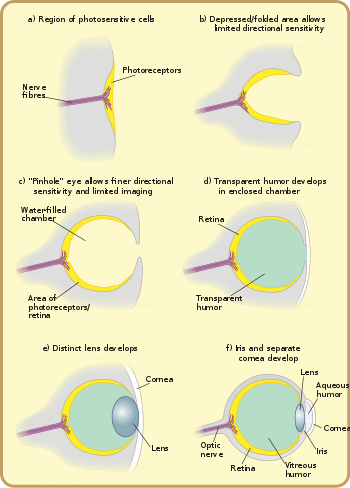

জীববিজ্ঞানী ডি. ই. নিলসন ফটোরিসেপ্টর থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিবর্তনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে চারটি সাধারণ স্তরের মতবাদ প্রকাশ করেছেন।[5] নিলসন এবং এস. পেলগার মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে একটি জটিল চোখের বিবর্তনের জন্য কতগুলো প্রজন্ম দরকার এটা নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।[6] আরেকজন গবেষক জি. সি. ইয়ং ফসিলের সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে বিবর্তনগত সিদ্ধান্ত টেনেছেন। এক্ষেত্রে তিনি চোখের মধ্য দিয়ে যাওয়া রক্তবাহিকা ও স্নায়ু সম্পর্কে জানার জন্য জন্য ফসিলে পরিণত হওয়া মাথার খুলির চোখের অরবিটের গঠন এবং ওপেনিং এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন।[7] এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ ডারউইনের তত্ত্বের সমর্থনে থাকা বর্ধিষ্ণু সাক্ষ্যপ্রমাণের সাথে যুক্ত হয়েছে।

বিবর্তনের হার

চোখের যে প্রথম ফসিলটি পাওয়া যায় তা ছিল লোয়ার ক্যামব্রিয়ান যুগের (প্রায় ৫৪০ কোটি বছর আগে)।[8] এই যুগে আপাতভাবে দ্রুত বিবর্তনের একটি বিষ্ফোরণ দেখা যায়, যাকে ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোশন বা ক্যামব্রিয়ান বিষ্ফোরণ বলা হয়। এই বৈচিত্রতা তৈরির কারণ হিসেবে যেসব অনুকল্প দাঁড় করানো হয়, সেগুলোর মধ্যে একটি হল এন্ড্রু পারকারের "লাইট সুইচ" তত্ত্ব। এই অনুকল্প বলে, চোখের বিবর্তন একটি প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটায় যা দ্রুতগতিতে বিবর্তন ঘটায়।[9] এর পূর্বে প্রাণীরা চোখকে আলোর সংবেদনের জন্য ব্যবহার করত, কিন্তু দৃষ্টি ও চলাচলের জন্য চোখকে তারা ব্যবহার করত না।

চোখের বিবর্তনের হারকে নির্ণয় করা কঠিন, কারণ ফসিল রেকর্ড, বিশেষ করে আরলি ক্যামব্রিয়ান যুগের পূর্বের ফসিল রেকর্ড খুবই কম। গোলাকার ফটোরিসেপ্টর কোষের গোলাকার প্যাচে থেকে একটি পূর্ণ কার্যকরী মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের বিবর্তনকে মিউটেশনের হার, প্রাণীর তুলনামূলক সুবিধা ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিত্তিতে আনুমাণিকভাবে নির্ণয় করা হয়। বারবার প্রতিটি স্তরের সময়ের বেশি হিসাব বা ওভারএস্টিমেট করা এবং জেনারেশন টাইম (দুটি প্রজন্মের মধ্যকার ব্যবধান) এক বছর ধরার (যা ক্ষুদ্র প্রাণীদের মধ্যে খুব সাধারণ) একটি পেসিমিস্টিক ক্যালকুলেশন বা নৈরাশ্যবাদী হিসাবের মাধ্যমে প্রস্তাব করা হয়, ফটোরিসেপ্টরের প্যাচ বা তালি থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের বিবর্তনের জন্য ৩৬৪,০০০ বছরেরও কম সময় লাগবে।[10][note 1]

একটি উৎস্য নাকি বহু?

চোখ একবার নাকি বহুবার বিবর্তিত হয়েছে, তা চোখের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে। চোখের উন্নয়নে ব্যবহৃত অনেকগুলো জেনেটিক সাজসরঞ্জামই সকল চক্ষুবিশিষ্ট প্রাণীর জন্য সাধারণ, এটা ব্যাখ্যা করে কিভাবে তাদের পূর্বপুরুষ একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব সত্ত্বেও একধরনের আলোক সংবেদী কৌশলকে ব্যবহার করেছিল। যাইহোক, ফটোরিসেপ্টর বা আলোকগ্রাহী কোষগুলোও সম্ভবত আণবিক দিক থেকে একই রকম কেমোরিসেপ্টর থেকে একবারের বেশি সময় বিবর্তিত হয়েছিল, এবং ফটোসেন্সেটিভ বা আলোকসংবেদী কোষগুলোর অস্তিত্ব সম্ভবত ক্যাম্ব্রিয়ান বিষ্ফোরণের পূর্বেও ছিল।[11] উচ্চ মাত্রার সাদৃশ্য - যেমন স্বাধীনভাবে বিবর্তিত সেফালোপড এবং মেরুদণ্ডী প্রানীর লেন্সে ক্রিস্টালিন প্রোটিনের ব্যবহার আরও মৌলিক ভূমিকার প্রোটিনের বৈশিষ্ট্যের কো-অপশনের (বিবর্তনের সময় কোন বৈশিষ্ট্যের ফাংশন বা কাজের পরিবর্তন) মাধ্যমে চোখের মধ্যকার নতুন কার্যকারিতা তৈরিকে প্রতিফলিত করছে।[12]

প্রত্যেকটি আলোকসংবেদী কোষেই যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ থাকে তাদের মধ্যে একটি হল অপসিনস নামক একটি ফটোরিসেপ্টিভ প্রোটিন পরিবার। অপসিনের সাতটা সাব-ফ্যামিলির সবকটাই প্রাণীদের শেষ সাধারণ পূর্বপুরুষদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। অধিকন্তু, চোখের অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জেনেটিক সরঞ্জাম সকল প্রাণীর মধ্যেই পাওয়া যায়: PAX6 জিনটি অক্টোপাস[13], ইঁদুর থেকে ফ্রুট ফ্লাই সহ সকল প্রাণীর কোথায় চোখের উন্নয়ন হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।[14][15][16] এই উচ্চ স্তরের জিনগুলো আজকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায় এরকম অনেক স্ট্রাকচারের থেকেই অনেক পুরনো; এরা অবশ্যই উৎপত্তিগতভাবে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং পরবর্তীতে চোখের উন্নয়নের নতুন ভূমিকায় কো-অপ্ট (একই বৈশিষ্ট্যের কাজের পরিবর্তন) করে।[12]

সেন্সরি অরগানগুলো সম্ভবত মস্তিষ্কের বিবর্তনের পূর্বে বিবর্তিত হয়েছিল- প্রক্রিয়াকরণের মত তথ্য থাকার পূর্বে অবশ্যই কোন তথ্য প্রক্রিয়াকরণ অঙ্গের (মস্তিষ্ক) প্রয়োজন ছিল না।[17]

চোখের বিবর্তনের স্তর

চোখের পূর্বপুরুষ ফটোরিসেপ্টর প্রোটিন আলো অনুভব করতে পারত। এই ফটোরিসেপ্টর প্রোটিন "আইস্পটস" নামে পরিচিত যা এককোষী জীবেও পাওয়া গেছে। আইস্পটরা কেবল এমবিয়েন্ট ব্রাইটনেস বা দ্বৈত উজ্জ্বলতাই পরিমাপ করতে পারতঃ তারা কেবল আলো ও অন্ধকারের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারত; এটা তাদের ফটোপিরিয়ডিজম এবং সারকাডিয়ান রিদমের দৈনিক সিংক্রোনাইজেশন বা সুসংগতি তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল। তারা দর্শনের জন্য যথেষ্ট ছিল না, এবঙ্গি তারা আকৃতির পার্থক্য বুঝতে, বা কোথা থেকে আলো আসছে তার দিক নির্ণয় করতে পারত না। আইস্পটদেরকে প্রায় সকল প্রধান প্রাণীর গ্রুপে পাওয়া গেছে, এবং তারা এককোষী জীবদের বেলায় সাধারণ, যাদের মধ্যে একটি হল ইউগ্লেনা। ইউগ্লেনার আইস্পটকে স্টিগমা বলা হয়। এই স্টিগমা ইউগ্লেনার এন্টেরিয়র প্রান্তে থাকে। এটা লাল বর্ণের একটি ক্ষুদ্র প্রলেপ যা আলোকসংবেদী ক্রিস্টালের একটি সমষ্টিকে আবৃত করে। সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ফ্লাজেলার সাথে মিলে আইস্পটটি আলোর সাড়ায় অরগানিজমটিকে চালিত হতে সাহায্য করে। প্রায়ই এটি সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করার জন্য আলোর দিকে গতিশীল হয়,[18] এবং দিন না রাত হয়েছে তা নির্ণয় করে, যা সারকাডিয়ান রিদমের প্রাথমিক কাজ। আরও জটিল জীবদের মস্তিষ্কে ভিজুয়াল পিগমেন্ট থাকে, এবং ধারণা করা হয় লুনার সাইকেল বা চন্দ্রচক্রের সাথে সঙ্গতি রেখে এদের ভূমিকা সুসংগত হয় বা সিংক্রোনাইজ করে। রাতের বেলার আলোর সূক্ষ্ম পরিবর্তন সনাক্ত করে এই প্রাণীরা তাদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিঃসরণের সিংক্রোনাইজ করে যাতে নিষেকের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ হয়।

দৃষ্টি নিজেই মৌলিক জৈবরসায়নের উপর নির্ভরশীল যা সকল চোখের ক্ষেত্রেই সাধারণ। যাইহোক, একটি প্রাণীর পরিবেশকে ব্যাখ্যা করার জন্য কিভাবে এই জৈবরাসায়নিক সরঞ্জাব ব্যবহৃত হয় তার অনেক ভিন্নতা দেখা যায়: চোখের একটি বিস্তৃত পরিসরের গঠন ও আকার আছে, যাদের প্রত্যেকটিই এদের জন্য দায়ী প্রোটিন ও অণু তৈরির তুলনামূলক পরে বিবর্তিত হয়েছে।[18]

কোষীয় মাত্রা বা সেলুলার লেভেলে, চোখের দুটো মূল নকশা দেখা যায়। একটি প্রোটোস্টোম প্রাণীদের বেলায় দেখা যায় (মোলাস্ক, এনিলিড কৃমি এবং আর্থ্রোপড), আর অন্যটি হল ডিউটেরোস্টোম (কর্ডেট ও একাইনোডারম)।[18]

চোখের কার্যকরী একক হল রিসেপ্টর কোষ, যাতে অপসিন প্রোটিন থাকে এবং স্নায়বিক তাড়না বা নার্ভ ইমপালস তৈরির মাধ্যমে আলোর প্রতি সাড়া দেয়। আলোকসংবেদী অপসিনরা লোমযুক্ত স্তরের উপর জন্ম নেয় যাতে সারফেস এরিয়া বা তলের ক্ষেত্র সর্বোচ্চ হয়। ফটোরিসেপ্টর স্ট্রাকচারের দুটো মৌলিক আকারের উপর ভিত্তি করে এই লোমগুলোও দুই রকমের হয় যাদের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন, এরা হল মাইক্রোভিলাই ও সিলিয়া।[19] প্রোটোস্টোমদের মধ্যে, তারা হল মাইক্রোভিলাই: কোষ ঝিল্লীর বর্ধিতাংশ। কিন্তু ডিউটেরোস্টোমদের বেলায় তারা সিলিয়া থেকে তৈরি হয় যেগুলো সেই কোষগুলর আলাদা স্ট্রাকচার।[18] সিলিয়াদের এই তৈরি হওয়াটা জটিল হতে পারে, কারণ কিছু মাইক্রোভিলাইতে সিলিয়ার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য পর্যবেক্ষণ প্রোটোস্টোম এবং ডিউটেরোস্টোমদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্যকে সমর্থন করে।[18] এই বিবেচনাগুউলো আলোর সংস্পর্শে কোষগুলোর সাড়াপ্রদানের উপর কেন্দ্র করা গড়ে ওঠে - কেউ কেউ সোডিয়াম ব্যবহার করে যাতে এতে তৈরি ইলেক্ট্রিক সিগনাল বা বৈদ্যুতিক বার্তা নার্ভ ইম্পালস তৈরি করে, অন্যেরা পটাশিয়াম ব্যবহার করে। আবার কৃমিদের মধ্যকার প্রোটোস্টোমরা একটি সিগনাল তৈরি করে যাতে তাদের কোষে প্রাচীরগুলোর মধ্য দিয়ে বেশি সোডিয়াম পরিবাহিত হয়, অন্যদিকে ডিউটেরোস্টোমসদের বেলায় কম সোডিয়াম পরিবাহিত হয়।[18]

এগুলো প্রস্তাব করছে যে, যখন এই দুই বংশ প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগে ডাইভার্জ করেছিল বা অপসারিত হয়েছিল, তাদের কেবল খুব প্রাথমিক লাইট রিসেপ্টর ছিল, যা স্বাধীনভাবে আরও জটিল চোখে পরিণত হয়েছে।

প্রাথমিক চোখ

চোখের মৌলিক আলো প্রক্রিয়াকরণ একক হল ফটোরিসেপ্টর সেল বা আলোক সংগ্রাহী কোষ। এটি একটি বিশেষ কোষ যার একটি ঝিল্লিতে দুই ধরনের অণু রয়েছে। এদের একটি হচ্ছে অপসিন, যা একটি হালকা সংবেদনশীল প্রোটিন এবং ক্রোমোফোরের চারপাশ ঘিরে অবস্থান করে। ক্রোমোফোর হচ্ছে আরেকধরনের অণু। এটি একটি রঞ্জক যা বিভিন্ন রং এর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে। এই ধরনের কোষগুলির গ্রুপগুলিকে "আইস্পট" বলা হয়, এবং এগুলো ৪০ থেকে ৬৫ বারের মত স্বাধীনভাবে বিবর্তিত হয়েছে। এই আইস্পটগুলো প্রাণীদের শুধুমাত্র আলোর তীব্রতা ও দিকের খুব মৌলিক অনুভূতি অর্জন করতে অনুমতি দেয়। কিন্তু এটি তার আশেপাশের বস্তুগুলোর পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য যথেষ্ট নয়।[18]

সামান্য কিছু ডিগ্রীর ব্যবধানে আলোর দিকগুলোর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে সক্ষম, এমন একটি দৃষ্টি-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো অনেক কঠিন। আর ত্রিশটিরও বেশি[note 2] ফাইলার মধ্য মাত্র ছয়টি ফাইলাতেই এরকম দৃষ্টি-ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য এই ছয়টি ফাইলাই বর্তমানে জীবিত প্রজাতির ৯৬ শতাংশ। ত্রিশ-কিছু phyla মাত্র ছয় একটি যেমন সিস্টেম আছে। যাইহোক, এই phyla জীবিত প্রজাতির 96% জন্য অ্যাকাউন্ট।[18]

এই জটিল দৃষ্টি-ব্যবস্থার সূচনা হয় শুরু হয়েছিল বহুকোষী আইপ্যাচের মাধ্যবে যা ধীরে ধীরে কাপ-এ পরিণত হয়। প্রথমে এটি বিভিন্ন দিকে উজ্জ্বলতা পার্থক্য বের করার ক্ষমতা প্রদান করে, আর তারপর এর কুপ গভীরতর হবার মধ্য দিয়ে এর ক্ষমতা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়। আলোর দিক নির্ণয়ের বেলায় এই সমতল আইপ্যাচগুলো অকার্যকর ছিল, কারণ যেকোন দিক থেকে আসা আলোই একইরকম আলোক সংবেদী কোষকে উদ্দীপিত করত। কিন্তু "কাপ" আকৃতির কুপ চোখগুলো আলোর দিক বোঝার সীমিত ক্ষমতা দান করে, কারণ এক্ষেত্রে আলো কত ডিগ্রী কোণ করে আসছে তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আলোক সংবেদী কোষ উদ্দীপিত হত। এই কুপ চক্ষুগুলো ক্যামব্রিয়ান যুগে বিকশিত হয়, আর প্রাচীন শামুকগুলোতে এগুলো পাওয়া যায়। প্ল্যানারিয়ার মত আজকের কিছু কিছু শামুক ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীতেও এরকম চোখ খুঁজে পাওয়া যায়। প্ল্যানারিয়া আলোর বিভিন্ন তীব্রতা ও দিকের মধ্যকার পার্থক্যকে কিছুটা নির্ণয় করতে পারে। এর কারণ হচ্ছে তাদের চোখ কাপ আকৃতির, এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে রেটিনা কোষ রয়েছে। এই রেটিনা কোষগুলো বিভিন্ন দিক থেকে চোখে আলোর প্রবেশকে বন্ধ করে দিয়ে কেবল একটি পথকেই কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে আসা আলোর জন্য খোলা রাখে। যাইহোক, এই আদি-চক্ষু তবুও আলোর দিক নির্ণয়ের থেকে এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সনাক্ত করতেই বেশি সক্ষম। ধীরে ধীরে চোখের কুপ গভীর হতে থাকলে, এবং আলোক সংগ্রাহী কোষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে, দৃষ্টিগত তথের গ্রহণও সূক্ষ্মতর হয়।[20]

ফুটনোট

- David Berlinski, an intelligent design proponent, questioned the basis of the calculations, and the author of the original paper refuted Berlinski's criticism.

- Berlinski, David (এপ্রিল ২০০১)। "Commentary magazine"।

- Nilsson, Dan-E.। "Beware of Pseudo-science: a response to David Berlinski's attack on my calculation of how long it takes for an eye to evolve"।

- "Evolution of the Eye" on PBS

- The precise number varies from author to author.

তথ্যসূত্র

- Land, M.F. and Nilsson, D.-E., Animal Eyes, Oxford University Press, Oxford (2002).

- Lee, M.S.Y.; Jago, J.B.; Garcia-Bellido, D.C.; Edgecombe, G.E.; Gehling, J.G; Paterson, J.R. (২০১১)। "Modern optics in exceptionally preserved eyes of Early Cambrian arthropods from Australia"। Nature। 474: 631–634। doi:10.1038/nature10097।

- Darwin, Charles (1859). On the Origin of Species. London: John Murray.

- Gehring WJ (২০০৫)। "New perspectives on eye development and the evolution of eyes and photoreceptors"। J. Hered.। 96 (3): 171–84। doi:10.1093/jhered/esi027। PMID 15653558।

- Nilsson, D.-E. (২০১৩)। "Eye evolution and its functional basis"। Visual Neuroscience। 30: 5–20। doi:10.1017/s0952523813000035।

- Nilsson, D.-E.; Pelger, S. (১৯৯৪)। "A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve"। Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences। 256: 53–58। doi:10.1098/rspb.1994.0048। PMID 8008757।

- Young, G. C. (২০০৮)। "Early evolution of the vertebrate eye – fossil evidence"। Evo Edu Outreach। 1: 427–438। doi:10.1007/s12052-008-0087-y।

- Parker, A. R. (২০০৯)। "On the origin of optics"। Optics & Laser Technology। 43 (2): 323–329। doi:10.1016/j.optlastec.2008.12.020। বিবকোড:2011OptLT..43..323P।

- Parker, Andrew (২০০৩)। In the Blink of an Eye: How Vision Sparked the Big Bang of Evolution। Cambridge, MA: Perseus Pub.। আইএসবিএন 0-7382-0607-5।

- Nilsson, D-E; Pelger S (১৯৯৪)। "A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve"। Proceedings of the Royal Society B। 256 (1345): 53–58। doi:10.1098/rspb.1994.0048। PMID 8008757।

- Nilsson, D. E. (১৯৯৬)। "Eye ancestry: old genes for new eyes"। Current Biology। 6 (1): 39–42। doi:10.1016/S0960-9822(02)00417-7। PMID 8805210।

- Scotland, R. W. (২০১০)। "Deep homology: A view from systematics"। BioEssays। 32 (5): 438–449। doi:10.1002/bies.200900175। PMID 20394064।

- Yoshida, Masa-aki; Yura, Kei; Ogura, Atsushi (৫ মার্চ ২০১৪)। "Cephalopod eye evolution was modulated by the acquisition of Pax-6 splicing variants"। Scientific Reports। nature.com। 4। doi:10.1038/srep04256। PMID 24594543। পিএমসি 3942700

- Halder, G.; Callaerts, P.; Gehring, W. J. (১৯৯৫)। "New perspectives on eye evolution"। Current opinion in genetics & development। 5 (5): 602–609। doi:10.1016/0959-437X(95)80029-8। PMID 8664548।

- Halder, G.; Callaerts, P.; Gehring, W. (১৯৯৫)। "Induction of ectopic eyes by targeted expression of the eyeless gene in Drosophila"। Science। 267 (5205): 1788–92। doi:10.1126/science.7892602। PMID 7892602। বিবকোড:1995Sci...267.1788H।

- Tomarev, S. I.; Callaerts, P.; Kos, L.; Zinovieva, R.; Halder, G.; Gehring, W.; Piatigorsky, J. (১৯৯৭)। "Squid Pax-6 and eye development"। Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America। 94 (6): 2421–2426। doi:10.1073/pnas.94.6.2421। PMID 9122210। পিএমসি 20103

- Gehring, W. J. (১৩ জানুয়ারি ২০০৫)। "New Perspectives on Eye Development and the Evolution of Eyes and Photoreceptors" (Full text)। Journal of Heredity। Oxford Journals। 96 (3): 171–184। doi:10.1093/jhered/esi027। PMID 15653558। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৪-২৬।

- M F Land; R D Fernald (১৯৯২)। "The Evolution of Eyes"। Annual Review of Neuroscience। 15: 1–29। doi:10.1146/annurev.ne.15.030192.000245। PMID 1575438।

- Autrum, H (১৯৭৯)। "Introduction"। H. Autrum। Comparative Physiology and Evolution of Vision in Invertebrates- A: Invertebrate Photoreceptors। Handbook of Sensory Physiology। VII/6A। New York: Springer-Verlag। পৃষ্ঠা 6–9। আইএসবিএন 3-540-08837-7।

- "Eye-Evolution?"। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২ জানুয়ারি ২০১৯।

আরও পড়ুন

- Lamb TD, Collin SP, Pugh EN (ডিসেম্বর ২০০৭)। "Evolution of the vertebrate eye: opsins, photoreceptors, retina and eye cup"। Nat. Rev. Neurosci.। 8 (12): 960–76। doi:10.1038/nrn2283। PMID 18026166। পিএমসি 3143066

- Lamb, TD (২০১১)। "Evolution of the Eye" (PDF)। Scientific American। 305: 64–69। doi:10.1038/scientificamerican0711-64।

- Land, Michael F.; Nilsson, Dan-Eric (২০১২)। "The origin of vision"। Animal Eyes (2 সংস্করণ)। Oxford: Oxford University Press। পৃষ্ঠা 1–22। আইএসবিএন 978-0199581146।

- Journal Evolution: Education and Outreach Volume 1, Number 4 / October 2008. Special Issue: The Evolution of Eyes. 26 articles, free access.

- Ivan R. Schwab (২০১২)। Evolution's Witness: How Eyes Evolved। New York: Oxford University Press। আইএসবিএন 9780195369748।

- Hayakawa S, Takaku Y, Hwang JS, Horiguchi T, Suga H, Gehring W, ও অন্যান্য (২০১৫)। "Function and evolutionary origin of unicellular camera-type eye structure"। PLoS ONE। 10 (3): e0118415। doi:10.1371/journal.pone.0118415। বিবকোড:2015PLoSO..1018415H।

- Greuet, C (১৯৬৮)। "Organisation ultrastructurale de l'ocelle de deux Peridiniens Warnowiidae, Erythropsis pavillardi Kofoid et Swezy et Warnowia pulchra Schiller"। Protistologica। 4: 209–230।

- Gregory S. Gavelis, Shiho Hayakawa, Richard A. White III, Takashi Gojobori, Curtis A. Suttle, Patrick J. Keeling, Brian S. Leander (২০১৫)। "Eye-like ocelloids are built from different endosymbiotically acquired components"। Nature। 523: 204–7। doi:10.1038/nature14593। PMID 26131935। বিবকোড:2015Natur.523..204G।

- Oakley, Todd H.; Speiser, Daniel I. (২০১৫)। "How Complexity Originates: The Evolution of Animal Eyes"। Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics। 46: 237–260। doi:10.1146/annurev-ecolsys-110512-135907।

- Ed Young; photographs by David Liittschwager (ফেব্রুয়ারি ২০১৬)। "Inside the Eye: Nature's Most Exquisite Creation"। National Geographic। 229 (2): 30–57।

বহিঃস্থ সূত্র

- "Evolution of the Eye"। WGBH Educational Foundation and Clear Blue Sky Productions। PBS। ২০০১।

- Creationism Disproved? Video from the National Center for Science Education on the evolution of the eye

- Evolution: Education and Outreach Special Issue: Evolution and Eyes volume 1, number 4, October 2008, pages 351-559. ISSN 1936-6426 (Print) 1936-6434 (Online)