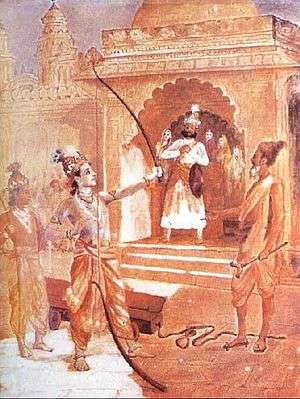

श्रीरामचरितमानस

श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा १६वीं सदी में रचित एक महाकाव्य है। इस ग्रन्थ को अवधी साहित्य (हिंदी साहित्य) की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः 'तुलसी रामायण' या 'तुलसीकृत रामायण' भी कहा जाता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। रामचरितमानस की लोकप्रियता अद्वितीय है। उत्तर भारत में 'रामायण' के रूप में बहुत से लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है। शरद नवरात्रि में इसके सुन्दर काण्ड का पाठ पूरे नौ दिन किया जाता है। रामायण मण्डलों द्वारा मंगलवार और शनिवार को इसके सुन्दरकाण्ड का पाठ किया जाता है।

| श्रीरामचरितमानस | |

|---|---|

श्रीरामचरितमानस का आवरण | |

| जानकारी | |

| धर्म | हिन्दू धर्म |

| लेखक | तुलसीदास |

| भाषा | हिंदी की बोली अवधी |

| श्लोक/आयत | 10,902 |

श्री रामचरित मानस के नायक श्रीराम हैं जिनको एक महाशक्ति के रूप में दर्शाया गया है जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में श्री राम को एक मानव के रूप में दिखाया गया है। तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। गोस्वामी जी ने रामचरित का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सोरठों तथा छंद का आश्रय लेकर वर्णन किया है।

परिचय

रामचरित मानस १५वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, जैसा कि स्वयं गोस्वामी जी ने रामचरित मानस के बालकाण्ड में लिखा है कि उन्होंने रामचरित मानस की रचना का आरम्भ अयोध्या में विक्रम संवत १६३१ (१५७४ ईस्वी) को रामनवमी के दिन (मंगलवार) किया था। गीताप्रेस गोरखपुर के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के अनुसार रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को २ वर्ष ७ माह २६ दिन का समय लगा था और उन्होंने इसे संवत् १६३३ (१५७६ ईस्वी) के मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया था। इस महाकाव्य की भाषा अवधी है।

रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचन्द्र के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है। यद्यपि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही राम के चरित्र का वर्णन है परंतु दोनों ही महाकाव्यों के रचने वाले कवियों की वर्णन शैली में उल्लेखनीय अन्तर है। जहाँ वाल्मीकि ने रामायण में राम को केवल एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया है वहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को भगवान विष्णु का अवतार माना है।

रामचरितमानस को तुलसीदास ने सात काण्डों में विभक्त किया है। इन सात काण्डों के नाम हैं - बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड (युद्धकाण्ड) और उत्तरकाण्ड। छन्दों की संख्या के अनुसार बालकाण्ड और किष्किन्धाकाण्ड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे काण्ड हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधी के अलंकारों का बहुत सुन्दर प्रयोग किया है विशेषकर अनुप्रास अलंकार का। रामचरितमानस पर प्रत्येक हिंदू की अनन्य आस्था है और इसे हिन्दुओं का पवित्र ग्रन्थ माना जाता है।

संक्षिप्त मानस कथा

बात उस समय की है जब मनु और सतरूपा परमब्रह्म की तपस्या कर रहे थे। कई वर्ष तपस्या करने के बाद शंकरजी ने स्वयं पार्वती से कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और मैं कई बार मनु सतरूपा के पास वर देने के लिये आये ("बिधि हरि हर तप देखि अपारा, मनु समीप आये बहु बारा") और कहा कि जो वर तुम माँगना चाहते हो माँग लो; पर मनु सतरूपा को तो पुत्र रूप में स्वयं परमब्रह्म को ही माँगना था, फिर ये कैसे उनसे यानी शंकर, ब्रह्मा और विष्णु से वर माँगते? हमारे प्रभु श्रीराम तो सर्वज्ञ हैं। वे भक्त के ह्रदय की अभिलाषा को स्वत: ही जान लेते हैं। जब २३ हजार वर्ष और बीत गये तो प्रभु श्रीराम के द्वारा आकाशवाणी होती है-

- प्रभु सर्वग्य दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी।

- माँगु माँगु बरु भइ नभ बानी, परम गँभीर कृपामृत सानी॥

इस आकाशवाणी को जब मनु सतरूपा सुनते हैं तो उनका ह्रदय प्रफुल्लित हो उठता है और जब स्वयं परमब्रह्म राम प्रकट होते हैं तो उनकी स्तुति करते हुए मनु और सतरूपा कहते हैं- "सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू, बिधि हरि हर बंदित पद रेनू। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक॥" अर्थात् जिनके चरणों की वन्दना विधि, हरि और हर यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही करते है, तथा जिनके स्वरूप की प्रशंसा सगुण और निर्गुण दोनों करते हैं: उनसे वे क्या वर माँगें? इस बात का उल्लेख करके तुलसीदास ने उन लोगों को भी राम की ही आराधना करने की सलाह दी है जो केवल निराकार को ही परमब्रह्म मानते हैं।

अध्याय

- बालकाण्ड

- अयोध्याकाण्ड

- अरण्यकाण्ड

- किष्किन्धाकाण्ड

- सुन्दरकाण्ड

- लंकाकाण्ड (युद्धकाण्ड)

- उत्तरकाण्ड

भाषा-शैली

रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। कोई इसे अवधी मानता है तो कोई भोजपुरी। कुछ लोक मानस की भाषा अवधी और भोजपुरी की मिलीजुली भाषा मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं

गोस्वामी जी ने भाषा को नया स्वरूप दिया। यह अवधी नहीं अपितु वही भाषा थी जो प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश होते हुए, १५ दशकों तक समस्त भारत की साहित्यिक भाषा रही ब्रजभाषा के नए रूप मागधी, अर्धमागधी आदि से सम्मिश्र होकर आधुनिक हिन्दी की ओर बढ़ रही थी, जिसे ‘भाखा’ कहा गया एवं जो आधुनिक हिन्दी ‘खड़ीबोली’ का पूर्व रूप थी।

तुलसीदास 'ग्राम्य गिरा' के पक्षधर थे परन्तु वे जायसी की गँवारू भाषा अवधी के पक्षधर नहीं थे। तुलसीदास की तुलना में जायसी की अवधी अधिक शुद्ध है। स्वयं गोस्वामी जी के अन्य अनेक ग्रन्थ जैसे ‘पार्वतीमंगल’ तथा 'जानकीमंगल’ अच्छी अवधी में है। गोस्वामी जी संस्कृत के भी विद्वान् थे, इसलिए संस्कृत व आधुनिक शुद्ध हिन्दी खड़ीबोली का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप में हुआ है।

चित्रकूट स्थित अन्तरराष्ट्रीय मानस अनुसंधान केन्द्र के प्रमुख स्वामी रामभद्राचार्य ने रामचरितमानस का सम्पादन किया है। स्वामी जी ने लिखा है कि रामचरितमानस के वर्तमान संस्करणों में कर्तृवाचक उकार शब्दों की बहुलता हैं। उन्होंने इसे अवधी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध बताया है। इसी प्रकार उन्होंने उकार को कर्मवाचक शब्द का चिन्ह मानना भी अवधी भाषा के विपरीत बताया है। स्वामीजी अनुनासिकों को विभक्ति को द्योतक मानने को भी असंगत बताते हैं- 'जब तें राम ब्याहि घर आये'। कुछ अपवादों को छोड़कर अनावश्यक उकारान्त कर्तृवाचक शब्दों के प्रयोग को स्वामी रामभद्राचार्य ने अवधी भाषा के विरुद्ध बताया है। स्वामी रामभद्रचार्य ने 'न्ह' के प्रयोग को भी अनुचित और अनावश्यक बताया है। उनके अनुसार नकार के साथ हकार जोड़ना ब्रजभाषा का प्रयोग है अवधी का नहीं। स्वामीजी के अनुसार मानस की उपलब्ध प्रतियों में तुम के स्थान पर 'तुम्ह' और 'तुम्हहि' शब्दों के जो प्रयोग मिलते हैं वे अवधी में नहीं होते | इसी प्रकार 'श' न तो प्राचीन अवधी की ध्वनि है और न ही आधुनिक अवधी की।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें

- रामायण आरती (रामचरितमानस)

- वाल्मीकि रामायण

- तुलसीदास

बाहरी कड़ियाँ

- श्रीरामचरित मानस - मूलपाठ एवं अर्थ सहित (वेबदुनिया)

- संपूर्ण रामचरितमानस, प्रमुख पात्रों का संदर्भ, MP3 ओडियो, गुजराती भाषांतर

- हिन्दी में रामायण की कथाएं (आध्यात्मिक भारत)

- रामचरितमानस में शाश्वत जीवनमूल्य एवं रामायण की प्रासंगिकता (मधुमती पत्रिका)

- रामचरितमानस में मनोवैज्ञानिकता

- मानस की लोकप्रियता का सवाल (मधुमती)

- रामचरितमानस का साहित्यिक मूल्यांकन (गूगल पुस्तक; लेखक - सुधाकर पाण्डेय)

- श्रीरामचरितमानस : द्वितीय सोपान - अयोध्याकाण्ड (गूगल पुस्तक ; लेखक - डॉ योगेन्द्र प्रताप सिंह)

- प्रगतिशील आलोचना और रामचरितमानस (सर्वेश सिंह)