স্টেপিস

স্টেপিস /ˈsteɪpiːz/ হল মানুষ সহ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রানীর মধ্যকর্ণে বিদ্যমান একটি অস্থি যেটি শব্দ কম্পন বা শব্দ তরঙ্গকে অন্তকর্ণে নিয়ে যেতে কাজ করে। এর মধ্যবর্তী স্টিরাপ আকৃতির ছোট হাড় ওভাল উইন্ডো নামক একটা অংশের কাছে শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়ে শব্দ শুনতে সাহায্য করে। স্টেপিস মানবদেহের সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে হালকা অস্থি, যেটি দেখতে অশ্বারোহীর পা দানীর মতো, যার ইংরেজি অর্থ স্টিরাপ (ল্যাটিন:Stapes)। এটি দেখতে অশ্বারোহীর পা দানীর মতো এর মতো হওয়ায় অস্থিটির এরূপ নামকরণ করা হয়।

| স্টেপিস | |

|---|---|

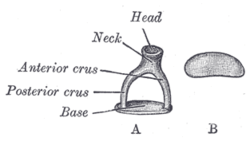

Frontal view of stapes (A), and view from below (B). | |

Malleus

Tensor Tympani

Incus

Stapedius

Labyrinth

Stapes

Auditory Canal

Tympanic Membrane

(Ear Drum) Eustachian Tube

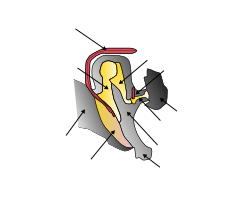

Tympanic cavity Bones and muscles in the tympanic cavity in the middle ear | |

| লাতিন | স্টেপিস |

| Gray's | পৃষ্ঠা.1045 |

| সন্ধি | Incudostapedial joint |

| অগ্রদূত | 2nd branchial arch |

| MeSH | স্টেপিস |

| TA | A15.3.02.033 |

| FMA | FMA:52751 |

| Anatomical terms of bone | |

|

| Human ear |

|---|

| This article is one of a series documenting the anatomy of the |

|

Outer ear

|

|

Middle ear

|

|

|

See also

|

গঠনপ্রণালী

মধ্যকর্ণের ছোট তিনটি অস্থির মধ্যে স্টেপিস তৃতীয়। স্টেপিস দেখতে অশ্বারোহীর পা দানীর মতো দেখতে এবং মানবদেহের অস্থিগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম। এটি ওভ্যাল উইন্ডোর উপর অবস্থিত, এবং এর সাথে একটি এন্যুলার লিগামেন্টের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। বলা হয়ে থাকে স্টেপিসের একটা ভিত্তি রয়েছে যেটা ওভ্যাল উইন্ডোর উপরে থাকে, পাশাপাশি একটা মাথা থাকে যেটা ইনকাস নামক আরেকটি ছোট অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে।[1]:৮৬২ স্টেপিসের সম্মুখ অংশ বা মাথা ও ভিত্তি, সম্মুখগামী (এন্টেরিয়র) ও পশ্চাৎগামী (পোস্টেরিয়র) দুইটি বাহু দ্বারা সংযুক্ত। স্টেপিস ইনক্যুডোস্টেপেডিয়াল জয়েন্টের মাধ্যমে ইনকাসের সাথে যুক্ত হয়।[2] স্টেপিস হল মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অস্থি, হিসাবমতে এটির মাপ হল ৩ x ২.৫ মিলিমিটার।[3]

ক্রমবিকাশ

ভ্রূণতত্ত্বীয় সময়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম সপ্তাহে ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ থেকে স্টেপিস বিকশিত হয়ে থাকে। ভ্রূণাবস্থায় স্টেপেডিয়াল ধমনী থাকার কারণে স্টেপেডিয়াস এ কেন্দ্রীত গহ্বর দেখা যায়, যেটা পরবর্তীতে মিলিয়ে যায়।[2][4]

জীবজন্তু

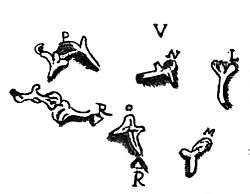

স্টেপিস স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে বিদ্যমান তিনটি ক্ষুদ্র অস্থির মধ্যে একটি। অস্তন্যপায়ী চতুষ্পদীদের মধ্যে স্টেপিসের সমসংস্থ অস্থিকে কলুমেলা বলা হয়, যদিও সরিসৃপ প্রানীদের ক্ষেত্রে উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাছের ক্ষেত্রে স্টেপিসের সমসংস্থ অস্থিকে হায়োম্যান্ডিবুলা বলা হয় যেটা কানকুয়ার একটি অংশ যা প্রজাতিভেদে স্পাইরাকল তথা শ্বাসযন্ত্রের প্রবেশপথ অথবা চোয়ালকে ভিত্তি প্রদান করে। উভচর প্রাণিদের ক্ষেত্রে সমরূপ অঙ্গকে পর্স মিডিয়া প্লেক্ট্রা বলা হয়ে থাকে।[2][5]:৪৮১–৪৮২

ব্যতিক্রম

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে স্টেপিসের আকার তুলনামূলকভাবে প্রায় একই।[6] ০.০১-০.০২ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে স্টেপেডিয়াল ধমনী একদম মিশে যায় না এবং কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথে এটি অবস্থান করে।[7] এই ক্ষেত্রে, আক্রান্ত কানে স্পন্দনশীল শব্দ শোনা যায় অথবা অনেক সময় কোন উপসর্গই দেখা যায় না।[8] অনেকসময় স্টেপিস সম্পুর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকে, যদিও এই ঘটনা খুবই বিরল।[9][10]:২৬২

কাজ

এটি ইনকাস এবং অন্তকর্ণের মাঝামাঝি অবস্থান করে, স্টেপিস শব্দ তরঙ্গকে ইনকাস থেকে ওভাল উইন্ডো নামের এক ঝিল্লীবদ্ধ অংশে নিয়ে যায়, যেটি 'অন্তকর্ণের নালীমুখের ঢাকনা হিসেবে কাজ করে। ফেসিয়াল স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত স্টেপেডিয়াস পেশী দ্বারাও স্টেপিসের স্থায়িত্ব রক্ষিত হয়।[1]:৮৬১–৮৬৩

চিকিৎসাগত প্রাসঙ্গিকতা

অটোসক্ল্যারোসিস হল এমন একটি জন্মগত কিংবা অর্জিত রোগ যা অন্তকর্ণের ত্রুটিপূর্ণ অস্থি পুনবিন্যাসের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। এই রোগের কারণে স্টেপিস ওভাল উইন্ডোর সাথে লেগে থাকে, যেটা শব্দ পরিবহনের ক্ষমতা নষ্ট করে এবং পরিবাহী শ্রবণ জটিলতা সৃষ্টি করে। অটোসক্ল্যারোসিস ১ শতাংশ মানুষের মাঝে দেখা যায়, যদিও এই রোগের কারণে শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়েছে এই ধরনের ঘটনা বর্তমানে অনেক কম। অটোসক্ল্যারোসিস অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা মহিলাদের বেশি হয়ে থাকে।[11] এর প্রধান দুইটি প্রতিকার হল: স্টেপিডকটমি (মধ্যকর্ণের অস্ত্রোপচার), অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্টেপিসের অপসারণ এবং কৃত্রিমভাবে অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং স্টেপিডোটমি (মধ্যকর্ণের অস্ত্রোপচার) অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্টেপিসের ভিত্তিতে ছিদ্র করে তাঁর মধ্যে কৃত্রিম অংশ বসিয়ে।[12] :৬৬১ বিরাজমান স্টেপেডিয়াল ধমনীর কারণে অস্ত্রোপচার অনেকসময় জটিল হয়ে যায়,এছাড়ও ফিব্রোসিস, অবলিটারেটিভ অটোস্কেলেরোসিস ইত্যাদি কারণেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।[7][10] :২৫৪–২৬২

ইতিহাস

অধ্যাপক জিওভানি ফিলিপ্পো ইনগ্রাসিয়া ১৫৪৬ সালে ন্যাপলস বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম স্টেপিস আবিষ্কার করেন,[13] যদিও এই বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে, কারণ ইনগ্রাসিয়ার বর্ণণা প্রকাশিত হয় ১৬০৩ সালে In Galeni librum de ossibus doctissima et expectatissima commentaria নামক এনাটমিক্যাল পত্রে। পেড্রো জেমিনো নামের একজন স্প্যানিশ এনাটমিস্ট ১৫৪৯ সালে Dialogus de re medica নামক বইয়ে সর্বপ্রথম স্টেপিসের বর্ণনাকে প্রকাশিত দলিল রূপে হাজির করেছিলেন।[14] অস্থির এ ধরনের নামের কারণ এটি দেখতে স্টিরাপের (লাতিন: Stapes) মতো।[15]

তথ্যসূত্র

- Drake, Richard L.; Vogl, Wayne; Tibbitts, Adam W.M. Mitchell; illustrations by Richard; Richardson, Paul (২০০৫)। Gray's anatomy for students। Philadelphia: Elsevier/Churchill Livingstone। আইএসবিএন 978-0-8089-2306-0।

- Chapman, SC (জানু ১, ২০১১)। "Can you hear me now? Understanding vertebrate middle ear development."। Frontiers in bioscience (Landmark edition)। 16: 1675–92। PMID 21196256।

- aWengen, DF; Nishihara, S; Kurokawa, H; Goode, RL (এপ্রিল ১৯৯৫)। "Measurements of the stapes superstructure."। The Annals of otology, rhinology, and laryngology। 104 (4 Pt 1): 311–6। PMID 7717624।

- Rodriguez-Vazquez, J. F. (আগস্ট ২০০৫)। "Development of the stapes and associated structures in human embryos"। Journal of Anatomy। 207 (2): 165–173। doi:10.1111/j.1469-7580.2005.00441.x।

- Romer, Alfred Sherwood; Parsons, Thomas S (১৯৭৭)। The Vertebrate Body। Philadelphia, PA: Holt-Saunders International। আইএসবিএন 0-03-910284-X।

- Arensburg, B.; Harell, M.; Nathan, H. (ফেব্রুয়ারি ১৯৮১)। "The human middle ear ossicles: Morphometry, and taxonomic implications"। Journal of Human Evolution। 10 (2): 199–205। doi:10.1016/S0047-2484(81)80018-8।

- Mutlu, C (১৯৯৮)। "Clinical-histopathological correlations of pitfalls in middle ear surgery."। European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery। 255 (4): 189–94। PMID 9592676। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - Silbergleit, R; Quint, DJ; Mehta, BA; Patel, SC; Metes, JJ; Noujaim, SE (মার্চ ২০০০)। "The persistent stapedial artery."। AJNR. American journal of neuroradiology। 21 (3): 572–7। PMID 10730654।

- REIBER, M; SCHWABER, M (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭)। "Congenital absence of stapes and facial nerve dehiscence"। Otolaryngology - Head and Neck Surgery। 116 (2): 278–278। doi:10.1016/S0194-5998(97)70343-7।

- Tympanoplasty, Mastoidectomy, and Stapes Surgery। Georg Thieme Verlag। ২০০৮। আইএসবিএন 978-1-282-86537-2।

- Menger, D.J.; Tange, R.A. (এপ্রিল ২০০৩)। "The aetiology of otosclerosis: a review of the literature"। Clinical Otolaryngology and Allied Sciences। 28 (2): 112–120। doi:10.1046/j.1365-2273.2003.00675.x।

- Hall, Arthur C. Guyton, John E. (২০০৫)। Textbook of medical physiology (11th সংস্করণ)। Philadelphia: W.B. Saunders। আইএসবিএন 978-0-7216-0240-0।

- Dispenza, F; Cappello, F; Kulamarva, G; De Stefano, A (অক্টোবর ২০১৩)। "The discovery of stapes."। Acta otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale della Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale। 33 (5): 357–9। PMID 24227905।

- Mudry, Albert (এপ্রিল ২০১৩)। "Disputes Surrounding the Discovery of the Stapes in the Mid 16th Century"। Otology & Neurotology। 34 (3): 588–592। doi:10.1097/MAO.0b013e31827d8abc।

- Harper, Douglas। "Stapes (n.)"। Online Etymology Dictionary। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩।

বহিঃসংযোগ

| উইকিমিডিয়া কমন্সে স্টেপিস সংক্রান্ত মিডিয়া রয়েছে। |

- "3-D Virtual Models of the Human Temporal Bone and Related Structures"। শ্রাবণ শারীরবিদ্যার ইটন পিবডি পরীক্ষাগার। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ২০১০। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|সংগ্রহের-তারিখ=(সাহায্য)