আরএমএস টাইটানিকের নিমজ্জন

আরএমএস টাইটানিকের নিমজ্জনের সাউদাম্পটন থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রথম সমুদ্রযাত্রার চার দিনের প্রথম দিন ১৯১২ সালের ১৪ এপ্রিল রাত থেকে ১৫ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ঘটনা ঘটেছে। সে সময়ের বৃহত্তম যাত্রীবাহী পরিষেবা, টাইটানিক জাহাজে আনুমানিক ২,২২৪ মানুষ ছিল যখন এটি ২৩:৪০ (জাহাজের সময়)।[lower-alpha 1] ১৫ এপ্রিল, সোমবার ০২:২০ (০৫:১৮ জিএমটি) পর্যন্ত দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট সময় ধরে এই ডুবে যাওয়ার ঘটনার ফলে ১,৫০০ বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে, যা ইতিহাসে শান্তিকালীন সময়ে প্রানঘাতী সামুদ্রিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে।

আন্টারগ্যাঙ ডার টাইটানিক ("আরএমএস টাইটানিকের নিমজ্জন"); উইলি স্টোয়ার, ১৯১২ | |

| তারিখ | ১৪–১৫ এপ্রিল ১৯১২ |

|---|---|

| সময় | ২৩:৪০ – ০২:২০[lower-alpha 1] |

| অবস্থান | উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর |

| কারণ | হিমশৈলির সাথে সংঘর্ষ |

| অংশগ্রহণকারী | মূল ব্যক্তি

|

| ফলাফল |

|

টাইটানিক ১৪ এপ্রিল সমুদ্র বরফের ছয়টি সতর্কবার্তা পেয়েছি কিন্তু তার চালক যখন হিমশৈল দেখে তখন এটি সর্বোচ্চ গতির কাছাকাছি ভ্রমণ করছিলো। দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণ মোড় নিতে অক্ষম থাকায়, মারাত্মক আঘাতে জাহাজটি স্টারবোডের (ডান) দিকে ষোলটি বগির মধ্যে পাঁচটি সমুদ্রে ছাড়ে। টাইটানিক পরিকল্পিত হয়েছে শুধুমাত্র চারটি অগ্রবর্তী বগি ভাসানোর জন্যে কিন্তু এর বেশি নয়।

তখনকার সবচেয়ে বিশাল এবং বিলাসবহুল এ জাহাজটি ইউনাইটেড কিংডম এর বেলফাস্টের হারল্যান্ড & ওলফ্ শিপইয়ার্ডে তৈরি করা হয়।[2] জন পিয়ারপন্ট মরগান নামক একজন মার্কিন ধনকুবের এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেন্টাইল মেরিন কোং এর অর্থায়নে ১৯০৯ সালের ৩১ই মার্চ সর্বপ্রথম টাইটানিকের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তখনকার প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন (বর্তমান প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন) ডলার ব্যয়ে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় ৩১ মার্চ ১৯১২ সালে।[3]

পটভূমি

২ এপ্রিল ১৯১২ পরিষেবায় প্রবেশের সময়, রয়েল মেইল শিপ (আরএমএস) টাইটানিক তিনটি[lower-alpha 2] অলিম্পিক শ্রেণীর সমুদ্র যাত্রীবাহী ভগিনী জাহাজের মধ্যে দ্বিতীয় এবং বিশ্বের বৃহত্তম জাহাজ ছিল। এটি এবং তিনি এবং তার বোন, আরএমএস অলিম্পিক, ক্যুনার্ডেের গ্রস রেজিস্টার টনেজের হিসাবে পূর্ববর্তী রেকর্ড ধারক আরএমএস লুসিতানিয়া এবং আরএমএস ম্যুরতানিয়া (১৯০৬) থেকে প্রায় দেড় গুণ বেশি ওজনের ছিলো এবং প্রায় ১০০ ফুট (৩০ মি) ফুটের কাছাকাছি দীর্ঘের ছিল।[4] টাইটানিক গতি এবং আরামের মধ্যে ৩,৫৪৭ মানুষ বহন করতে পারে,[5] এবং এবং একটি এযাবৎ কালের সবচেয়ে অভূতপূর্ব মাপে নির্মিত হয়েছিল। এর রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন তৎকালীন নির্মিত বৃহত্তম ইঞ্জিন ছিল, যা ৪০ ফুট (১২ মি) উঁচু এবং জ্বালানি হিসেবে প্রতিদিন সিলিন্ডারে ৯ ফুট (২.৭ মি) ৬০০ লং টন (৬১০ টন) কয়লা ব্যবহৃত হতো।[5]

পানি থেকে জাহাজটির ডেকের উচ্চতা ছিল ৫৯ ফিট(১৮মিটার)। এতে চার সিলিন্ডারের দুটি রিসিপ্রোকল ইঞ্জিন (এক ধরনের পিস্টন ইঞ্জিন), ট্রিপল এক্সপ্যানশান স্টীম ইঞ্জিন এবং তিনটি প্রোপেলারকে চালানের জন্য একটি লো প্রেসার টারবাইন ছিল। এর ২৯টি বয়লার সক্রিয় রাখার জন্য ছিল ১৫৯ টি কয়লা পোড়ানো চুলো, যা সর্বোচ্চ ২৩ নট (৪৩কি.মি./ঘণ্টা) গতিতে জাহাজটিকে চালাতে পারতো।

এ জাহাজের চারটি বিশাল চিমনির তিনটি ছিল সক্রিয় চতুর্থটি ব্যবহার করা হত বায়ু চলাচলের জন্য বা ভেন্টিলেশনের জন্যে। প্রকৃত পক্ষে জাহাজটিতে এর চতুর্থ চিমনিটি লাগানো হয়েছিল এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য। এ জাহাজটি একই সাথে সর্বোচ্চ ৩৫৪৭ জন প্যাসেঞ্জার ও ক্রু বহন করতে পারতো।[3]

ব্যয়বহুলতা ও আভিজাত্যের টাইটানিক

টাইটানিক ব্যয়বহুলতা এবং চাকচিক্যের দিক থেকে তখনকার সকল জাহাজকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। টাইটানিকের অভ্যন্তরে ছিল সুদৃশ্য সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, স্কোয়াস খেলার কোর্ট(একধরনের রেকেট খেলা) , ব্যয়বুহল তুর্কিস বাথ, বিশাল এবং ব্যয়বহুল ক্যাফে এবং ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাস উভয় যাত্রীদের জন্য আলাদা বিশাল লাইব্রেরী।[6] তখনকার সকল আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটেছিল এ জাহাজটিতে। এ জাহাজের ফার্স্ট ক্লাসের জন্য তিনটি এবং সেকেন্ড ক্লাসের জন্য একটি সহ মোট চারটি লিপ্টের ব্যবস্থা ছিল। এর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও ছিল খুবই উন্নত ধরনের। আর এ বিলাসবহুল জাহাজটিতে চড়তে ফার্স্টক্লাস যাত্রীদেরকে প্রচুর টাকা গুনতে হয়েছিল। ফার্স্টক্লাস যাত্রীদের জন্যে সবচেয় ব্যয়বহুল প্যাকেজটিতে আটলান্টিক একবার অতিক্রম করতেই ব্যয় করতে হত তখনকার প্রায় ৪৩৫০ ডলার যার বর্তমান মূল্য প্রায় ৯৫৮৬০ ডলার[7] বা বর্তমান বাংলাদেশী টাকায় ৬৭ লাখ টাকারও বেশি[8]।

টাইটানিকের লাইফবোট ব্যবস্থা

টাইটানিক প্রায় ৬৪ টি লাইফবোট বহন করতে সক্ষম ছিল যা প্রায় ৪০০০ লোক বহন করতে পারতো[9]। কিন্তু তখনকার ব্রিটিশ নীতিমালা অনুসারে ১০০০০ হাজার টনের চেয়ে বেশি ভারী জাহাজকে কমপক্ষে ১৬টি লাইফবোট নিতে হতো। তাই টাইটানিক আইনগতভাবে যত লাইফবোর্ড নেয়া দরকার তারচেয়ে বেশি ২০টি লাইফবোর্ড নিয়ে যাত্রা করেছিল যা টাইটানিকের মোট যাত্রীর ৩৩% বা মাত্র ১১৭৮ জন যাত্রী বহন করতে পারতো।[10]

টাইটানিকের করুন পরিনতি

“নিরাপদ ক্যাপ্টেন”, “মিলিয়নিয়ার ক্যাপ্টেন” ইত্যাদি বিভিন্ন নামে খ্যাত এবং ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তখনকার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংল্যান্ডের রাজকীয় কমান্ডার এডওয়ার্ড জন স্মিথের নেতৃত্বে টাইটানিক ১৯১২ সালের ১০ এপ্রিল ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

১৪ই এপ্রিল ১৯১২ তারিখ রাত্রে নিস্তব্দ সমুদ্রের তাপমাত্রা শুন্য ডিগ্রীরও কাছাকাছি নেমে যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলেও চাঁদ দেখা যাচ্ছিল না।সামনে আইসবার্গ(বিশাল ভাসমান বরফখন্ড) আছে এ সংকেত পেয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজের গতি সামান্য দক্ষিণ দিকে ফিরিয়ে দেন[a]। সেদিনই দুপুর ১:৪৫ এর দিকে Amerika নামক একটি জাহাজ রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করে টাইটানিকের সামনে বড় একটি আইসবার্গ আছে বলে সর্তক করে দেয়[11] কিন্তু টাইটানিকের রেডিও যোগাযোগের দায়িত্বে থাকা জ্যাক পিলিপস্ এবং হ্যারল্ড ব্রীজ এ তথ্যটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে টাইটানিকের মূল্য নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে এ তথ্য প্রেরণ করেনি[12]। একই দিনেই পরবর্তিতে Mesaba নামক আরেকটি জাহাজ টাইটানিকের পথে অবস্থিত ঐ বিশাল আইসবার্গটির ব্যাপারে আবারো সতর্ক করে দেয় কিন্তু দূভাগ্য তথ্যটি এবারো রেডিও অপারেটরদের কারণে টাইটানিকের মূল যোগাযোগ কেন্দ্রে পৌছায়নি।

সেদিনই রাত ১১:৪০ এর সময় টাইটানিকের পথ পর্যবেক্ষণ কারীরা সরাসরি টাইটানিকের সামনে সেই আইসবার্গটি দেখতে পায় কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। টাইটানিকের ফার্স্ট অফিসার মুর্ডক আকস্মিকভাবে বামে মোড় নেওয়ার অর্ডার দেন এবং জাহাজটিকে সম্পূর্ণ উল্টাদিকে চালনা করতে বা বন্ধ করে দিতে বলেন[13][14]। টাইটানিককে আর বাঁচানো সম্ভব হয় নি। এর ডানদিক আইসবার্গের সাথে প্রচন্ড ঘর্ষণ খেয়ে চলতে থাকে। ফলে টাইটানিকের প্রায় ৯০ মিটার অংশ জুড়ে চিড় দেখা দেয়।

জাহাজটি সর্বোচ্চ চারটি পানিপূর্ণ কম্পার্টমেন্ট নিয়ে ভেসে থাকতে পারতো কিন্তু পানিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ৫ টি কম্পার্টমেন্ট । এ পানিপূর্ণ কম্পার্টমেন্টগুলো ওজনের কারণেই জাহাজটির সামনের দিক আস্তে আস্তে পানিতে নিমজ্জিত হতে থাকে। এ আকস্মিকতায় ক্যাপ্টেন স্মিথ মূল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে আসেন এবং জাহাজটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। ১৫ তারিখ মধ্যরাত্রির দিকে লাইফবোটগুলো নামানো শুরু হয়। টাইটানিক বিভিন্ন দিকে জরুরী বিপদ সংকেত পাঠিয়েছিল। যেসকল সিপগুলো সাড়া দিয়েছিল তার অন্যতম হল মাউন্ট ট্যাম্পল, ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং টাইটানিকের সহোদর অলেম্পিক। সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত Carpathia জাহাজটি টাইটানিকের প্রায় ৯৩ কি.মি. দূরে ছিল। সেখান থেকে টাইটানিক পর্যন্ত পৌছাতে জাহাজটির সময় লাগতো প্রায় ৪ ঘণ্টা। কেইপ রেইসের,নিউফাউন্ডল্যান্ডের ওয়ার্লেস স্টেশনটিই একমাত্র ভূমিভিত্তিক ওয়ার্লেস স্টেশন যেটি টাইটানিকের বিপদ সংকেত পেয়েছিল।[15]

টাইটানিকের নিয়ন্ত্রনকেন্দ্র হতে দূরবর্তী একটি জাহজের আলো দেখা যাচ্ছিল যার পরিচয় এখনো রহস্যে ঘেরা। কেউ কেউ বলে সেটি ছিল Californian আবার কেউ কেউ বলে সেটি ছিল Sampson[16] । টাইটানিক থেকে ওয়ারলেস মাধ্যমে যোগাযোগে কোন সাড়া না পেয়ে পরবর্তিতে মর্স ল্যাম্প এবং শেষে জরুরী রকেট ছোড়ার মাধ্যমেও জাহাজটির সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় কিন্তু জাহাজটি একবারও সাড়া দেয়নি।

টাইটানিক দুর্ঘটনার মাত্র ৪০ মিনিট আগে Californian সিপের রেডিও অপারেটর টাইটানিকের সাথে যোগাযোগ করে আইসবার্গটি সম্পর্কে বলতে চেয়েছিল কিন্তু টাইটানিকের রেডিও অপারেটর ক্লান্ত জ্যাক পিলিপস্ রাগান্বিত ভাবে বলে ”আমি কেইপ রেসের সাথে কাজে ব্যস্থ এবং লাইন কেটে দেয়।” ফলে Californian সিপের রেডিও অপারেটর তার ওয়ার্লেস বন্ধ করে ঘুমাতে চলে যায়। ডুবার পূর্ব-মূহুর্ত্য পর্যন্ত টাইটানিকের রেডিও অপারেটররা মর্স কোডের মাধ্যমে CQD মেসেজ এবং শেষমূহুর্ত্যের দিকে কারো কারো মতে টাইটানিক থেকে মোর্স কোডের মাধ্যমে SOS ম্যাসেজও প্রেরণ করা হয়।[15] (ব্রিটিশ নাবিকরা CQD বেশি পছন্দ করতো)

রাত ০২:০৫ দিকে জাহাজের সম্পূর্ণ মাথাই প্রায় পানির কাছাকাছি চলে আসে। ০২:১০ এর দিকে প্রপেলারকে দৃশ্যমান করে দিয়ে জাহাজের পেছনের দিক উপরের দিকে উপরে উঠতে থাকে। ০২:১৭ এর দিকে জাহাজের সামনের দিকের ডেক পর্যন্ত পানি উঠে যায়। এ মূহুর্তেই শেষ দুটি লাইফবোট টাইটানিক ছেড়ে যায় বলে এত বিস্তারিত ভাবে জানা গেছে। জাহাজের পেছনের দিক ধীর ধীর আরো উপরের দিকে উঠতে থাকে এসময় জাহাজের বিদ্যুতিক সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায় এবং চারদিকে অন্ধকার হয়ে যায়। এর কিছুক্ষন পরেই ভারের কারণে টাইটানিকের পেছনের অংশ সামনের অংশ থেকে ভেঙ্গে যায় এবং জাহাজের সম্মূখভাগ সম্পূর্ণরুপে পানির নিচে চলে যায়। ফলে জাহাজের পেছনের অংশ ধীরে ধীরে খাড়া হতে হতে একেবারে লম্বভাবে খাড়া হয়ে যায়। বায়ুজনিত কারণে এ অংশটি কিছুক্ষণ ভেসে থাকার পর রাত ০২:২০ এর দিকে ধীরে ধীরে জাহাজের এ বাকী অংশটিও সমূদ্রের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।

মাএ দুটি লাইফবোট আবার উদ্ধার কাজে ফিরে এসেছিল। এর মধ্যে লাইফবোট-৪ পাঁচজন যাত্রীকে উদ্ধার করেছিল যার মধ্যে দুজন পরবর্তিতে মারা যায়। একঘণ্টার মধ্যে লাইফবোট-১৪ ফিরে আসে এবং আরো ৪ জন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে যাদের একজন পরে মারা যায়। সকাল ০৪:১০ এর দিকে Carpathia জাহাজটি এসে পৌছায় এবং বেঁচে থাকাদের উদ্ধার করা শুরু করে[17] । সকাল ০৮:৩০ মিনিটে জাহাজটি নিউ ইয়র্কের দিকে রওনা দেয়। যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা:

| শ্রেনী | জাহাজে অবস্থান করছিল | বেঁচে গিয়েছিল | বাঁচার হার | মৃতের সংখ্যা | মৃতের হার |

|---|---|---|---|---|---|

| ফার্স্ট ক্লাস | ৩২৫ | ১৯৯ | ৬০.৫% | ১৩০ | ৩৯.৫% |

| সেকেন্ড ক্লাস | ২৮৫ | ১১৯ | ৪১.৭% | ১৬৬ | ৫৮.৫% |

| থার্ড ক্লাস | ৭১০ | ১৭৪ | ২৪.৫% | ৫৩৬ | ৭৫.৫% |

| জাহাজের ক্রিউ | ৮৯৯ | ২১৪ | ২৩.৮% | ৬৮৫ | ৭৬.২% |

| মোট | ২২২৩ | ৭০৬ | ৩১.৮% | ১৫১৭ | ৬৮.২% |

২২২৩ জন যাত্রীর মধ্যে বেঁচে গিয়েছিল মাত্র ৭০৬ জন এবং অকালে প্রান হারিয়েছিলেন প্রায় ১৫১৭ জন[18]। বেশির ভাগ লোকই মারা গিয়েছিল প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে কারণ তখন সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রী ফারেন হাইট বা মাইনাস ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস[19]। এ তাপমাত্রায় মানুষ সাধারণত ১৫ এরও কম সময়ে মারা যায়।[20].

টাইটানিক দূর্ঘটানায় অসংখ্যা পরিবার তাদের একমাত্র উপার্জন কারীকে হারিয়েছিল। বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে, তারা সবই হারিয়েছিল। হ্যামশায়ার ক্রোনিকল পত্রিকার মতে টাইটানিক দূর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সাউদাম্পটনের অধিবাসীরা। এ পত্রিকাটির মত্যে টাইটানিক দূর্ঘটনায় সাউদাম্পটনের প্রায় ১০০০ পরিবার সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় যার মধ্যে ৫০০ পরিবার কমপক্ষে নিজেদের পরিবারের একজনকে হারিয়েছিল[21] । এ দুর্গতদের সাহায্যের জন্য অনেক চ্যারিটিও তখন গড়ে উঠেছিল[22]।

টাইটানিকের পুনরাবিষ্কার

১৯১২ সালে ডুবে যাওয়া এ জাহাজটি Side-scan sonar পদ্ধতিতে ১৯৮৫ সালে পূনরায় আবিষ্কার করা হয়।এর আগে টাইটানিককে পুনরাবিষ্কারের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বর্তমান 41°43′55″ উত্তর অক্ষাংশ এবং 49°56′45″পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে সমুদ্রের পৃষ্ঠ হতে প্রায় ১২৪৬৭ ফুট বা ৩৮০০ মিটার নিচে নীরবে সমায়িত হয়ে আছে টাইটানিক, হয়ত থাকবেও চিরদিন[23]। সেখানে টাইটানিক ডুবার পর থেকেই প্রচন্ড পানির চাপ ও প্রচন্ড ঠান্ডায় বেঁচে থাকা বিভিন্ন অণুজীব বা জীবানুগুলো টাইটানিকের স্টীল সাবার করা শুরু করেছে এবং তা এখনো অব্যহত আছে। তাছাড়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানীক গবেষণা এবং মূল্যবান শিল্পসাম্রগ্রী উদ্ধারে রত সাবমেরিনগুলোর কারণেও টাইটানিকের এ ক্ষয়ে যাওয়ার গতি বেড়ে গেছে বহুগুন। National Oceanic and Atmospheric Administration এর মতে ক্ষয়ে যাওয়ার এ গতি অব্যাহত থাকলে পরবর্তি ৫০ বছরেই টাইটানিক সমুদ্রের গর্ভে চিরতরে নিশ্চীহ্ন হয়ে যাবে।[24][25]

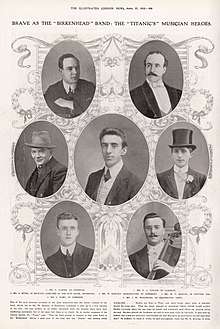

টাইটানিক ব্যান্ড

টাইটানিকের অন্যতম আশ্চর্যজনক ব্যপার হল টাইটানিক ব্যান্ড। ওয়ালিস হার্টলির নেতৃত্বে এ ব্যান্ডটি প্রথমদিকে ফার্স্টক্লাস লাউঞ্জে, পরবর্তিতে ডেকের সামনের অর্ধেকের কোথাও চলে আসে এবং মানুষকে ভয়শুন্য, উদ্দমী ও সাহসী করে তুলতে জাহাজটি ডুবার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত বাদ্য বাজিয়ে গিয়েছিল [26]। টাইটানিকের সাথে ব্যান্ডটির সকল সদস্যও চিরতরে সমূদ্রে বিলীন হয়ে যায়।

টাইটানিকের অভিশাপ

অনেকেরই ধারণা ছিল টাইটানিক জাহাজে কোন অভিশাপ ছিল। এ যুক্তি প্রমাণ করার অন্যতম একটি কারণ হিসেবে তারা দেখিয়েছিল টাইটানিকের নম্বর ৩৯০৯০৪। পানিতে এর প্রতিবিম্বের পাশ পরিবর্তন করলে হয় no pope[27]।

টাইটানিকের জনপ্রিয়তা

টাইটানিক সারা বিশ্বে এতটাই পরিচিতি পেয়েছিল যে, এর উপর ভিত্তি করে অসংখ্য প্রতিবেদন চিত্র এবং ছায়াছবি তৈরি হয়েছে। কিন্তু কোনটিই মানুষের চাওয়াকে পূরন করতে পারেনি। টাইটানিকের প্রতি মানুষের এ টান খুব ভালো ভাবেই অনুভব করেছিলেন একজন, তিনি হলেন চলচিত্র পরিচালক জ্যামস্ ক্যামেরুন। সেকারণেই প্রচন্ড রিস্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি তখন পর্যন্ত যেকোন চলচিত্র তৈরীতে সবচেয়ে বেশি ২০০ মিলিয়নেরও[28] অধিক টাকা ব্যয় করে টাইটানিক ছবিটি নির্মাণ করেন। বেশির ভাগ সমালোচকই বলেছিল ছবিটি এত টাকা ব্যবসা করতে পারবে না। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই সমস্ত সমালোচকরা তাদের ধারণা পাল্টে যায় এবং তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে টাইটানিক ডোবার ৮৫ বছর পরও এর প্রতি মানুষের আগ্রহ একটুও কমেনি ববং বহুগুনে বেড়েছে। ছবিটি্ এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ১.৮৩৫ বিলিয়ন[29] (১৮৩৫ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশি টাকায় তা প্রায় ১২০০০ কোটি টাকার চেয়েও বেশি)[30] ডলার আয় করে এবং পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়ে ১১টি অস্কারসহ আরো অন্যান্য ৯০ টি পুরস্কার জিতে নেয়[31]।

টাইটানিকের স্মৃতি

টাইটানিক হয়ত একদিন ঠিকই সমুদ্রের গর্ভ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কিন্তু মানুষের মনে টাইটানিক বেঁচে থাকবে চিরদিন।

যুগ যুগ ধরে অসংখ্য বিশেষজ্ঞরা টাইটানিককে ব্যখ্যা করার চেষ্টা করে আসছে কিন্তু তারা যত ব্যাখ্যাই দেয়ার চেষ্ট করুক না কেন : টাইটানিক চিরকালই থাকবে রহস্যের আড়ালে ঘেরা, সব জানার পরও যেন জানার আরও বহুকিছু রয়ে যায় ।

প্রাণহানি এবং বেঁচে যাওয়া

| যাত্রী | বিভাগ | যাত্রীসংখ্যা | Percentage by total onboard | জীবিতর সংখ্যা | নিখোঁজের সংখ্যা | শতকরা জীবিত | শতকরা নিখোঁজ | Percentage saved by total onboard | Percentage lost by total onboard |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| শিশু | প্রথম শ্রেণী | ৬ | ০.৩% | ৫ | ১ | ৪৩.৪% | ১৬.৬% | ০.২% | ০.০৪% |

| শিশু | দ্বিতীয় শ্রেণী | ২৪ | ১.০৭% | ২৪ | ০ | ১০০% | ০% | ১.০৪% | ০% |

| শিশু | তৃতীয় শ্রেণী | ৭৯ | ৩.৬% | ২৭ | ৫২ | ৩৪% | ৬৬% | ১.২% | ২.৪% |

| মহিলা | প্রথম শ্রেণী | ১৪৪ | ৬.৫% | ১৪০ | ৪ | ৯৭% | ৩% | ৬.৩% | ০.২% |

| মহিলা | দ্বিতীয় শ্রেণী | ৯৩ | ৪.২% | ৮০ | ১৩ | ৮৬% | ১৪% | ৩.৬% | ০.৬% |

| মহিলা | তৃতীয় শ্রেণী | ১৬৫ | ৭.৪% | ৭৬ | ৮৯ | ৪৬% | ৫৪% | ৩.৪% | ৪.০% |

| মহিলা | কলাকুশলী | ২৩ | ১.০% | ২০ | ৩ | ৮৭% | ১৩% | ০.৯% | ০.১% |

| পুরুষ | প্রথম শ্রেণী | ১৭৫ | ৭.৯% | ৫৭ | ১১৮ | ৩৩% | ৬৭% | ২.৬% | ৫.৩% |

| পুরুষ | দ্বিতীয় শ্রেণী | ১৬৮ | ৭.৬% | ১৪ | ১৫৪ | ৮% | ৯২% | ০.৬% | ৬.৯% |

| পুরুষ | তৃতীয় শ্রেণী | ৪৬২ | ২০.৮% | ৭৫ | ৩৮৭ | ১৬% | ৮৪% | ৩.৩% | ১৭.৪% |

| পুরুষ | কলাকুশলী | ৮৮৫ | ৩৯.৮% | ১৯২ | ৬৯৩ | ২২% | ৭৮% | ৮.৬% | ৩১.২% |

| সর্বমোট | ২২২৪ | ১০০% | ৭১০ | ১৫১৪ | ৩২% | ৬৮% | ৩১.৯% | ৬৮.১% |

টীকা

- At the time of the collision, Titanic's clocks were set to 2 hours 2 minutes ahead of Eastern Time Zone and 2 hours 58 minutes behind Greenwich Mean Time.[1]

- The 3rd was to be the RMS Britannic which never saw service as a liner; instead she was requisitioned directly into service as His Majesty's Hospital Ship (HMHS) Britannic (during WWI).

তথ্যসূত্র

- Halpern 2011, পৃ. 78।

- Moss, Michael S (২০০৪)। "William James Pirrie"। Oxford Dictionary of National Biography। Oxford, England: Oxford University Press।

- Staff (২৭ মে ১৯১১)। "The Olympic and Titanic"। The Times। London (39596): 4।

- Hutchings ও de Kerbrech 2011, পৃ. 37।

- Butler 1998, পৃ. 10।

- "RMS Titanic facts"। ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ নভেম্বর ২০০৯।

- "Wireless and the Titanic"।

- 95860 $ * 69.9 = 6700614 TK

- "Alexander Carlisle's testimony (question 21449)"। British Wreck Commissioner's Inquiry। ১৯১২-০৭-৩০। সংগ্রহের তারিখ ২০০৯-০৭-২১।

- Butler, p. 38

- "Titanic & Her Sisters Olympic & Britannic" by McCluskie/Sharpe/Marriott, p. 490, আইএসবিএন ১-৫৭১৪৫-১৭৫-৭

- "The Discovery of the Titanic" by Dr. Ballard, p. 20, আইএসবিএন ০-৪৪৬-৫১৩৮৫-৭

- "titanic.marconigraph.com - STOP Command Greaser Frederick Scott, who stated that the engine-room telegraphs showed "Stop", and by Leading Stoker Frederick Barrett who stated that the stoking indicators went from "Full" to "Stop""। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ নভেম্বর ২০০৯।

- "Testimony of Joseph G. Boxhall"। British Wreck Commissioner's Inquiry। ১৯১২-০৭-৩০। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৭-১০।

- "Pleas For Help - Distress Calls Heard"। United States Senate Inquiry Report। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-১১-২৪।

- http://www.webtitanic.net/framecal.html

- ""RMS Carpathia""। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-১১-০৮।

- "U.S. Senate inquiry stats"। ২৬ এপ্রিল ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ নভেম্বর ২০০৯।

- Spitz, D.J. (2006): Investigation of Bodies in Water. In: Spitz, W.U. & Spitz, D.J. (eds): Spitz and Fisher’s Medicolegal Investigation of Death. Guideline for the Application of Pathology to Crime Investigations (Fourth edition), Charles C. Thomas, pp.: 846-881; Springfield, Illinois.

- The biology of human survival: life and death in extreme environments. Claude A. Piantadosi 2003 আইএসবিএন ০-১৯-৫১৬৫০১-২

- "Gloom in Southampton"। The Hampshire Chronicle। ১৯১২। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-১১-০৮।

- Holdaway, F. W. (১৯ এপ্রিল ১৯১২)। "Winchester "titanic relief fund""। The Hampshire Chronicle। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-১১-০৮।

- "Mise au point du Système Acoustique Remorqué (Deployment of the Towed Acoustic System)" (সংবাদ বিজ্ঞপ্তি) (French ভাষায়)। Ifremer। ২০০৪-১১-২৩। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৮-০২।

- Duncan Crosbie & Sheila Mortimer: Titanic: The Ship of Dreams, last page (no page number specified). Tony Potter Publishing Ltd., 2008

- http://titanic.marconigraph.com/mgy_05observations.html ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৩ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে, Last paragraph (Conclusion)

- "snopes.com: Last Song on the Titanic", December 2005, web: T-lastsong.

- Richard Howells The Myth of the Titanic, আইএসবিএন ০-৩৩৩-৭২৫৯৭-২

- "Box office statistics for Titanic (1997)". Box Office Mojo. Retrieved October 15, 2006.

- Movie Titanic - Box Office Data, News, Cast Information - The Numbers

- ১৮৩৫ * ১০ * ৬৯.৯ / ১০০ = ১২৮২৬.৬৫ কোটি টাকা

- Titanic Awards and Nominations

গ্রন্থতালিকা

বই

- Aldridge, Rebecca (২০০৮)। The Sinking of the Titanic। New York: Infobase Publishing। আইএসবিএন 978-0-7910-9643-7।

- Ballard, Robert D. (১৯৮৭)। The Discovery of the Titanic। New York: Warner Books। আইএসবিএন 978-0-446-51385-2।

- Barczewski, Stephanie (২০০৬)। Titanic: A Night Remembered। London: Continuum International Publishing Group। আইএসবিএন 978-1-85285-500-0।

- Barratt, Nick (২০১০)। Lost Voices From the Titanic: The Definitive Oral History। London: Random House। আইএসবিএন 978-1-84809-151-1।

- Bartlett, W.B. (২০১১)। Titanic: 9 Hours to Hell, the Survivors' Story। Stroud, Gloucestershire: Amberley Publishing। আইএসবিএন 978-1-4456-0482-4।

- Beesley, Lawrence (১৯৬০) [1912]। "The Loss of the SS. Titanic; its Story and its Lessons"। The Story of the Titanic as told by its Survivors। London: Dover Publications। আইএসবিএন 978-0-486-20610-3।

- Björkfors, Peter (২০০৪)। "The Titanic Disaster and Images of National Identity in Scandinavian Literature"। Bergfelder, Tim; Street, Sarah। The Titanic in myth and memory: representations in visual and literary culture। London: I.B. Tauris। আইএসবিএন 978-1-85043-431-3।

- Brown, David G. (২০০০)। The Last Log of the Titanic। New York: McGraw-Hill Professional। আইএসবিএন 978-0-07-136447-8।

- Butler, Daniel Allen (১৯৯৮)। Unsinkable: The Full Story of RMS Titanic। Mechanicsburg, PA: Stackpole Books। আইএসবিএন 978-0-8117-1814-1।

- Chirnside, Mark (২০০৪)। The Olympic-class ships : Olympic, Titanic, Britannic। Stroud, UK: Tempus। আইএসবিএন 978-0-7524-2868-0।

- Cox, Stephen (১৯৯৯)। The Titanic Story: Hard Choices, Dangerous Decisions। Chicago: Open Court Publishing। আইএসবিএন 978-0-8126-9396-6।

- Eaton, John P.; Haas, Charles A. (১৯৮৭)। Titanic: Destination Disaster: The Legends and the Reality। Wellingborough, UK: Patrick Stephens। আইএসবিএন 978-0-85059-868-1।

- Eaton, John P.; Haas, Charles A. (১৯৯৪)। Titanic: Triumph and Tragedy। Wellingborough, UK: Patrick Stephens। আইএসবিএন 978-1-85260-493-6।

- Everett, Marshall (১৯১২)। Wreck and Sinking of the Titanic। Chicago: Homewood Press। ওসিএলসি 558974511।

- Foster, John Wilson (১৯৯৭)। The Titanic Complex। Vancouver: Belcouver Press। আইএসবিএন 978-0-9699464-1-0।

- Georgiou, Ioannis (২০০০)। Atlantic Daily Bulletin। Southampton: British Titanic Society। আইএসএসএন 0965-6391।

|শিরোনাম=অনুপস্থিত বা খালি (সাহায্য);|অধ্যায়=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - Gittins, Dave; Akers-Jordan, Cathy; Behe, George (২০১১)। "Too Few Boats, Too Many Hindrances"। Halpern, Samuel। Report into the Loss of the SS Titanic: A Centennial Reappraisal। Stroud, UK: The History Press। আইএসবিএন 978-0-7524-6210-3।

- Gleicher, David (২০০৬)। The Rescue of the Third Class on the Titanic: A Revisionist History। Research in Maritime History, No. 31। St. John's, NL: International Maritime Economic History Association। আইএসবিএন 978-0-9738934-1-0।

- Gracie, Archibald (১৯১৩)। The Truth about the Titanic। New York: M. Kennerley।

- Gracie, Archibald (২০০৯)। Titanic: A Survivor's Story। The History Press। আইএসবিএন 978-0-7509-4702-2।

- Halpern, Samuel (২০১১)। "Account of the Ship's Journey Across the Atlantic"। Halpern, Samuel। Report into the Loss of the SS Titanic: A Centennial Reappraisal। Stroud, UK: The History Press। আইএসবিএন 978-0-7524-6210-3।

- Halpern, Samuel; Weeks, Charles (২০১১)। "Description of the Damage to the Ship"। Halpern, Samuel। Report into the Loss of the SS Titanic: A Centennial Reappraisal। Stroud, UK: The History Press। আইএসবিএন 978-0-7524-6210-3।

- Hoffman, William; Grimm, Jack (১৯৮২)। Beyond Reach: The Search For The Titanic। New York: Beaufort Books। আইএসবিএন 978-0-8253-0105-6।

- Howells, Richard Parton (১৯৯৯)। The Myth of the Titanic। New York: Palgrave Macmillan। আইএসবিএন 978-0-312-22148-5।

- Hutchings, David F.; de Kerbrech, Richard P. (২০১১)। RMS Titanic 1909–12 (Olympic Class): Owners' Workshop Manual। Sparkford, Yeovil: Haynes। আইএসবিএন 978-1-84425-662-4।

- Kuntz, Tom (১৯৯৮)। The Titanic Disaster Hearings। New York: Pocket Book। আইএসবিএন 978-1-56865-748-6।

- Lord, Walter (১৯৭৬)। A Night to Remember। London: Penguin Books। আইএসবিএন 978-0-14-004757-8।

- Lord, Walter (২০০৫) [1955]। A Night to Remember। New York: St. Martin's Griffin। আইএসবিএন 978-0-8050-7764-3।

- Lord, Walter (১৯৮৭)। The Night Lives On। London: Penguin Books। আইএসবিএন 978-0-670-81452-7।

- Lynch, Donald (১৯৯৮)। Titanic: An Illustrated History। New York: Hyperion। আইএসবিএন 978-0-7868-6401-0।

- Marshall, Logan (১৯১২)। Sinking of the Titanic and Great Sea Disasters। Philadelphia: The John C. Winston Co। ওসিএলসি 1328882।

- McCarty, Jennifer Hooper; Foecke, Tim (২০১২) [2008]। What Really Sank The Titanic – New Forensic Evidence। New York: Citadel। আইএসবিএন 978-0-8065-2895-3।

- Mills, Simon (১৯৯৩)। RMS Olympic – The Old Reliable। Dorset: Waterfront Publications। আইএসবিএন 0-946184-79-8।

- Mowbray, Jay Henry (১৯১২)। Sinking of the Titanic। Harrisburg, PA: The Minter Company। ওসিএলসি 9176732।

- Parisi, Paula (১৯৯৮)। Titanic and the Making of James Cameron। New York: Newmarket Press। আইএসবিএন 978-1-55704-364-1।

- Regal, Brian (২০০৫)। Radio: The Life Story of a Technology। Westport, CT: Greenwood Publishing Group। আইএসবিএন 978-0-313-33167-1।

- Richards, Jeffrey (২০০১)। Imperialism and Music: Britain, 1876–1953। Manchester, UK: Manchester University Press। আইএসবিএন 978-0-7190-6143-1।

- Turner, Steve (২০১১)। The Band that Played On। Nashville, TN: Thomas Nelson। আইএসবিএন 978-1-59555-219-8।

- Verhoeven, John D. (২০০৭)। Steel Metallurgy for the Non-Metallurgist। Materials Park, OH: ASM International। আইএসবিএন 978-0-87170-858-8।

- Winocour, Jack, সম্পাদক (১৯৬০)। The Story of the Titanic as told by its Survivors। London: Dover Publications। আইএসবিএন 978-0-486-20610-3।

- Zumdahl, Steven S.; Zumdahl, Susan A. (২০০৮)। Chemistry। Belmont, CA: Cengage Learning। আইএসবিএন 978-0-547-12532-9।

Journal articles

- "What really sank the Titanic?"। Materials Today। Elsevier। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮। সংগ্রহের তারিখ ৪ মার্চ ২০১২।

- Maltin, Tim (মার্চ ২০১২)। "Did the Titanic Sink Because of an Optical Illusion?"। Smithsonian। Smithsonian Institution।

- Olson, Donald W.; Doescher, Russell L.; Sinnott, Roger W. (এপ্রিল ২০১২)। "Did the Moon Sink the Titanic?" (PDF)। Sky & Telescope। Cambridge, MA: Sky & Telescope Media LLC। 123 (4): 34–9।

- Ryan, Paul R. (Winter ১৯৮৫–১৯৮৬)। "The Titanic Tale"। Oceanus। Woods Hole, MA: Woods Hole Oceanographic Institution। 4 (28)।

- Uchupi, Elazar; Ballard, Robert D.; Lange, William N. (Fall ১৯৮৬)। "Resting in Pieces: New Evidence About Titanic's Final Moments"। Oceanus। Woods Hole, MA: Woods Hole Oceanographic Institution। 29 (3): 53–60।

News reports

- Broad, William J. (৮ এপ্রিল ১৯৯৭)। "Toppling Theories, Scientists Find 6 Slits, Not Big Gash, Sank Titanic"। The New York Times। সংগ্রহের তারিখ ৫ নভেম্বর ২০১১।

- Broad, William J. (১৫ এপ্রিল ২০০৮)। "In Weak Rivets, a Possible Key to Titanic's Doom"। The New York Times। সংগ্রহের তারিখ ১৩ মার্চ ২০১২।

- Broad, William J. (৯ এপ্রিল ২০১২)। "The Iceberg Was Only Part of It"। The New York Times। সংগ্রহের তারিখ ১৭ এপ্রিল ২০১২।

- Ewers, Justin (২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। "The Secret of How the Titanic Sank"। U.S. News & World Report। সংগ্রহের তারিখ ১১ এপ্রিল ২০১২।

Investigations

- "Passenger List and Survivors of Steamship Titanic"। United States Senate Inquiry। ৩০ জুলাই ১৯১২। ২৬ এপ্রিল ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ জুন ২০১১।

- Mersey, Lord (১৯৯৯) [1912]। The Loss of the Titanic, 1912। The Stationery Office। আইএসবিএন 978-0-11-702403-8।

- "Report on the Loss of the "Titanic." (s.s.)"। British Wreck Commissioner's Inquiry। ৩০ জুলাই ১৯১২। ২২ আগস্ট ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

- "Report on the Loss of the "Titanic." (s.s.)"। British Wreck Commissioner's Inquiry, Final Report (Watertight Compartments)। ৩০ জুলাই ১৯১২। ৩ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৪ এপ্রিল ২০১২।

- "Report on the Loss of the "Titanic." (s.s.)"। British Wreck Commissioner's Inquiry, Final Report (Description of Damage)। ৩০ জুলাই ১৯১২। ৩ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৪ এপ্রিল ২০১২।

বহিঃসংযোগ

| উইকিমিডিয়া কমন্সে আরএমএস টাইটানিকের নিমজ্জন সংক্রান্ত মিডিয়া রয়েছে। |

| ইংরেজি ভাষার উইকিসংকলনে এই নিবন্ধ বা অনুচ্ছেদ সম্পর্কিত মৌলিক রচনা রয়েছে: |