भारतीय तर्कशास्त्र

'भारतीय तर्कशास्त्र' से सीमित अर्थ में 'न्याय दर्शन' का बोध होता है। किन्तु अधिक व्यापक अर्थ में इसमें बौद्ध न्याय और जैन न्याय भी समाविष्ट किये जाते हैं। सबसे व्यापक रूप में भारतीय तर्कशास्त्र से अभिप्राय सभी भारतीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सभी तार्किक (न्यायिक) सिद्धान्तों के सम्मुच्चय से है।

भारतीय तर्कशास्त्र, विश्व के तीन मूल तर्कशास्त्रों में से एक है; अन्य दो हैं, यूनानी और चीनी तर्कशास्त्र। भारतीय तर्कशास्त्र की यह परम्परा नव्यन्याय के रूप में आधुनिक काल के आरम्भिक दिनों तक जारी रही।

इतिहास

भारत में तर्कशास्त्र की परम्परा बहुत पुरानी है। यह कम से कम ६ठी शताब्दी ईशा पूर्व में मेधातिथि गौतम के आन्वीक्षिकी (शाब्दिक अर्थ : 'अन्वेषण विद्या') से आरम्भ होती है। इसी परम्परा में पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के नियम (५वीं शती ईशापूर्व); ईशापूर्व दूसरी शती का वैशेषिक सम्प्रदाय; दूसरी शताब्दी ईशापूर्व में न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम द्वारा प्रमाणों (inference) का विशद् विश्लेषण; तथा दूसरी शताब्दी ईशापूर्व नागार्जुन की चतुष्कोटि (tetralemma) उल्लेखनीय हैं।

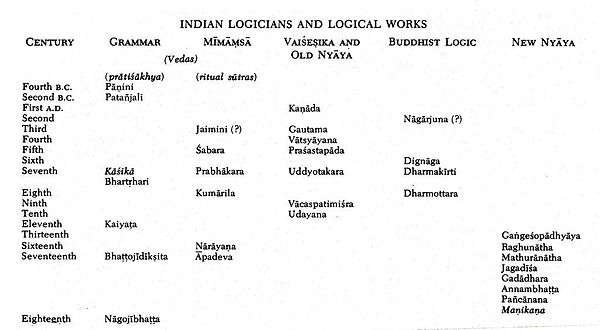

भारतीय तर्कशास्त्र का इतिहास २३ शताब्दियों में पसरा हुआ है। भारतीय न्यायिकों की प्रकाशित एवं अप्रकाशित (प्राप्य या अप्राप्य) कृतियों की संख्या भी विशाल है। पश्चिमी भाषाओं में या अच्छे हालत में प्राप्त रचनाओं की संख्या कुल रचनाओं की संख्या का एक छोटा भाग ही है।

भारतीय तर्कशास्त्र के इतिहास के लिये जिसे पाँच भागों में बांट सकते हैं -

१) व्याकरण - पाणिनि आदि के द्वारा विकसित ; इस व्याकरण के अत्यन्त परिष्कृत तर्कपूर्ण नियमों ने बाद के अधिकांश विद्वतापूर्ण कार्यों पर अपनी छाप छोड़ी।

२) मीमांसा

३) वैशेषिक एवं पुराना न्याय

४) बौद्ध न्याय

५) नव्यन्याय

इन्हें भी देखें

बाहरी कड़ियाँ

- भारतीय तर्कशास्त्र (गूगल पुस्तक ; लेखक - तिवारी)

- A history of Indian logic: ancient, mediaeval, and modern schools (Google book By Satis Chandra Vidyabhusana)

- Analogy in Indian and Western philosophical thought (Google book By David B. Zilberman, Helena Gourko, Robert Sonné Cohen)

- Indian Logic Forum

- Indian Logic and Ontology

- Aristotle and Gautama on Logic and Physics

- Asian Philosophy and Critical Thinking: Divergence or Convergence?

- Indian Logic for AI system Design : Presented at Vijnan Bharati Seminar at IISc- Bangalore in 2006

- न्यायकोश

- Prediction of Counter-Arguments using Indian Logic

- INDIAN LOGIC (Nyaya Darsana) & Artificial Intelligence

- A Day of Indian Logic