नीलकण्ठ चतुर्धर

नीलकण्ठ चतुर्धर (सत्रहवीं सदी ईस्वी) संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार। सम्पूर्ण महाभारत की टीका के लिए विशेष प्रख्यात।

| नीलकण्ठ चतुर्धर |

|---|

जीवन-परिचय

नीलकण्ठ चतुर्धर का जन्म महाराष्ट्र (पूर्व में बंबई प्रांत) के अहमदनगर जिले के कर्पूर ग्राम (वर्तमान में कोपरगाँव) में हुआ था। इनके पिता का नाम 'गोविन्द सूरि'[1] तथा माता का नाम 'फुल्लाम्बिका' था।[2] ये गौतमगोत्रीय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, परन्तु इनके नाम के साथ चतुर्धर (चौधरी) जुड़ा हुआ है। 'सप्तशती' पर लिखी अपनी 'सुबोधिनी' नामक टीका में इन्होंने स्वयं को चतुर्धर मिश्र कहा है।[2] अल्पकाल के लिए इन्होंने काशी में भी निवास किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये बाद में काशी में ही बस गये थे।[3] अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति महाभारत की 'भारत-भावदीप' नामक टीका की रचना इन्होंने काशी में ही की थी। इनके पुत्र का नाम भी गोविन्द ही था जिनके पुत्र (अर्थात् नीलकंठ के पौत्र) शिव ने पैठण में रहते हुए 'धर्मतत्त्व-प्रकाश' ग्रंथ का निर्माण 1746 ईस्वी में किया था। नीलकंठ की शिवताण्डव-टीका का रचनाकाल 1680 ई० तथा गणेशगीता की टीका का रचनाकाल 1693 ई० है। भारत-भावदीप के नाना हस्तलेखों का समय 1687 ई० से लेकर 1695 ई० है। अतः आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय 1650 ई० से 1700 ई० तक के आस-पास माना है।[3]

रचनात्मक परिचय

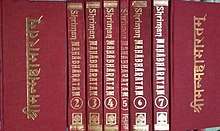

भारत-भावदीप

नीलकंठ चतुर्धर की अमर कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाभारत की 'भारत-भावदीप' नामक प्रख्यात टीका है। यह टीका महाभारत के संपूर्ण 18 पर्वों पर उपलब्ध है। प्राचीन समय से इनके समय तक लिखी गयी महाभारत की समस्त उपलब्ध टीकाओं में इनकी टीका सर्वाधिक उपयोगी मानी गयी है।[4] वस्तुतः महाभारत के विवेचन करने वाले महापुरुषों में आचार्य नीलकंठ का स्थान प्रमुखतम है। भारत-भावदीप के प्रस्तुत होने के बाद महाभारत की अन्य टीकाएँ प्रायः लुप्त ही हो गयी और अब उनका उल्लेख संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथों तक सिमट कर रह गया है।[5]

महाभारत पर लिखी गयी अपनी इस प्रसिद्ध टीका के आरंभ में ही इन्होंने यह व्यक्त किया है कि इस टीका को लिखने से पहले इन्होंने देश के विभिन्न भागों से मूल ग्रंथ महाभारत की अनेक पांडुलिपियों को एकत्र किया था और उन्हें देखते हुए मूल के सर्वोपयुक्त पाठ का निर्धारण किया था, साथ ही इस संदर्भ में प्राचीन व्याख्याकारों की व्याख्याओं को भी ध्यान में रखा था:-

बहून् समाहृत्य विभिन्नदेश्यान् कोशान् विनिश्चित्य च पाठमग्र्यम्।

प्राचां गुरूणामनुसृत्य वाचम् आरभ्यते भारतभावदीपः।।[6]

इस सन्दर्भ में स्थान-स्थान पर इन्होंने पाठ-भेदों की ओर तथा अनेक पांडुलिपियों में प्राप्त अधिक पाठ की ओर इंगित किया है, और ऐसा लगभग 125 स्थानों में हुआ है। आज भी विभिन्न पांडुलिपियों का निरीक्षण करने पर पाठ-भेदों के संबंध में प्रायः वही सामग्री प्राप्त होती है, जिसका निदर्शन इन्होंने अपनी टीका में किया है। इन पाठ-भेदों के संबंध में अपने से पूर्व विद्यमान टीकाकारों की टीकाओं के उद्धरण भी इन्होंने प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है और इनका यह वैशिष्ट्य महाभारत के प्रचलित मूल ग्रंथ के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।[7]

मन्त्ररामायण एवं मन्त्रभागवत

इन्होंने अपनी अद्भुत व्याख्या-शक्ति का परिचय देते हुए ऋग्वेद के मंत्रों में रामकथा तथा श्रीकृष्ण-कथा के संदर्भ ढूँढ़ निकाले हैं। इनकी पुस्तक 'मन्त्र-रामायण' एवं 'मन्त्र-भागवत' ऋग्वेद के मंत्रों का व्याख्या सहित संकलन है। मन्त्र-रामायण में ऋग्वेद से क्रमबद्ध रूप में चुने गये 157 मंत्रों की रामकथापरक व्याख्या करके ऋग्वेद में रामकथा का मूल प्रतिपादित किया गया है।

'मन्त्र भागवत' भी बिल्कुल इसी तरह श्रीकृष्ण से संबद्ध मंत्रों का सव्याख्या संग्रह है। इस ग्रंथ में 107 वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार ने वेद में भागवत धर्म को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।[8] सभी मंत्रों को क्रमशः गोकुल कांड, वृंदावन कांड, अक्रूर कांड और मथुरा कांड नामक चार वर्गों में विभाजित किया गया है। उन्होंने न केवल कृष्ण शब्द को ऋग्वेद में ढूँढ़ निकाला है अपितु भागवत के कृष्ण-संबंधी गोकुल, वृंदावन तथा मथुरा की कल्पना को भी वैदिक आधार दे दिया है।

प्रमुख कृतियाँ

- भारत-भावदीप (नीलकंठी) - महाभारत की टीका

- मन्त्रकाशीखण्डटीका

- मन्त्र-रामायण

- मन्त्र-भागवत

- वेदान्तशतक

- शिवताण्डव-व्याख्या

- षट्तन्त्रीसार

- गणेशगीता-टीका

- हरिवंश-टीका

- सौरपौराणिक मत समर्थन

- विधुराधानविचार

- आचार प्रदीप

सन्दर्भ

- मन्त्र-रामायण एवं मन्त्र-भागवत नामक ग्रंथ के अंत में पुष्पिका में इनके पिता का नाम स्पष्टतः 'गोविन्दसूरि' उल्लिखित है। द्रष्टव्य- मन्त्र रामायण, (सटीक) अनुवादक- रामकुमार राय, प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-2004, पृष्ठ-109; तथा मन्त्रभागवतम्, सं०- सुश्री श्रद्धा कुमारी चौहान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, संस्करण-1969, पृष्ठ-58.

- संस्कृत वाङ्मय कोश, प्रथम खण्ड, संपादक-श्रीधर भास्कर वर्णेकर, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता की ओर से लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण-2010, पृष्ठ-356.

- संस्कृत साहित्य का इतिहास, पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा निकेतन वाराणसी, दशम संस्करण-1978 का पुनर्मुद्रण, पृष्ठ-70.

- संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास, डॉ० राधावल्लभ त्रिपाठी, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, चतुर्थ संस्करण-2013, पृष्ठ-78.

- श्रीमन्महाभारतम्, श्रीमन्नीलकंठ विरचित भारत-भावदीपाख्य टीकया समेतम्, प्रथम खण्ड, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली, संस्करण-1988, पृष्ठ-15 ('पुरोवाक्' में डॉ० मण्डन मिश्र का कथन)।

- श्रीमन्महाभारतम्, श्रीमन्नीलकंठ विरचित भारत-भावदीपाख्य टीकया समेतम्, पूर्ववत्, पृ०-1(विषयानुक्रमणिका के बाद, आरंभिक श्लोक संख्या-6)।

- मन्त्र रामायण, (सटीक) अनुवादक- रामकुमार राय, प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-2004, पृष्ठ-23 ('प्रस्तावना' में डाॅ० लक्ष्मी नारायण तिवारी का कथन)।

- मन्त्रभागवतम्, सं०- सुश्री श्रद्धा कुमारी चौहान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, संस्करण-1969, पृष्ठ-1 (भूमिका)।

बाहरी कड़ियाँ

- मन्त्ररामायणम् (हिन्दी अनुवाद सहित) ऑनलाइन पाठ एवं पीडीएफ

- श्रीमन्त्रभागवतम् (हिन्दी अनुवाद सहित) ऑनलाइन पाठ एवं पीडीएफ

- श्रीमन्महाभारतम् (भारतभावदीप {नीलकंठी} टीका सहित) सम्पूर्ण, हरिवंश सहित, चित्रशाला प्रेस, पुणे संस्करण (ऑनलाइन पाठ एवं पीडीएफ)

- श्रीमन्महाभारतम् (भारतभावदीप {नीलकंठी} टीका सहित) अलग-अलग भाग (ऑनलाइन पाठ एवं पीडीएफ)